Угасание. Бунин без глянца

Угасание

Георгий Викторович Адамович:

В последние годы жизни Бунин был тяжело болен — или, вернее, мучительно слаб. Свела его в могилу ‹…› не какая-нибудь одна, определенная болезнь, а скорее общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхался: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно, и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно-бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым тоном не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой-то… Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы… садитесь, пожалуйста.

Андрей Седых:

В последний раз виделись мы в Париже в декабре 51?го года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели. Печальная была эта встреча… За два года болезнь изменила его ужасно. В приезд 49?го он еще выходил в столовую и присаживался за стол, принимал людей. На этот раз все было иначе. Вера Николаевна, сама очень постаревшая и измученная, с вечным страхом в глазах, вышла ко мне и как-то смущенно сказала:

— Яну плохо, он совсем уже не встает и никого не принимает. Но вас, конечно, рад будет увидеть…

Мы зашли в столовую и сели за стол, накрытый клеенкой. Она рассказывала, жаловалась на старость, на болезни. Время от времени за стеклянной дверью, в соседней комнате, кашлял Иван Алексеевич. Кашель у него был сухой, мучительный, разрывавший грудь.

Наконец, она повела меня в эту комнату. Там был полумрак и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела.

Сначала я испугался — так страшен был его вид. Он как-то высох, стал маленький, щеки впали и обросли седой щетиной — чем-то он напоминал мне Шмелева. И на этом измученном лице, изрытом глубокими морщинами, я увидел большие глаза, внимательно на меня смотревшие, — он хотел, видимо, проверить, какое впечатление произвел на меня… Тяжело вспомнить, но я так растерялся, что даже не успел придать лицу то «бодрое» выражение, с которым принято входить в комнату к тяжело больным людям, и так беспомощно простоял несколько секунд, а потом шагнул вперед, чтобы его обнять. Но Иван Алексеевич меня остановил:

— Дорогой мой, теперь больше ни с кем не целуюсь и за руку не здороваюсь… Боюсь, занесут заразу. Да и Вас могу заразить: меня вечно теперь лихорадит [43, 214–215].

София Юльевна Прегель:

Бунин отталкивался от своей старости. Считал ее чем-то навязанным, противоестественным. Ему была невыносима мысль, что Андре Жид во фраке едет на свою премьеру в «Комедии Франсез», а он, Бунин, в халате, с трудом и неохотой добирается до столовой, где его ждут посетители.

Ему была невыносима мысль, что Андре Жид во фраке едет на свою премьеру в «Комедии Франсез», а он, Бунин, в халате, с трудом и неохотой добирается до столовой, где его ждут посетители.

Болезнь Бунина затягивается, но сознание, что за ним будет ухаживать сестра милосердия, ему ненавистно. «Этих сестер надо гнать в шею». Любови Алексеевне Махиной (нечто среднее между добрым другом и домашней работницей) он позволил заходить в его комнату и даже убирать там, но без особого пыла. Он называет ее полковницей и ведет с ней беседы на литературные темы. Бедная Любовь Алексеевна всей душой предана ему и Вере Николаевне. Сил у нее маловато, и поэтому после ее ухода остаются только «островки чистоты».

Есть дни, когда Иван Алексеевич никого к себе не допускает и разговаривать с ним можно только через закрытую дверь. Не помогают уверения в любви и преданности. «Меня нельзя любить, — говорит Иван Алексеевич. — Я отвратительный больной старик. Не притворяйтесь, вы любите не меня, а Нобелевского лауреата».

Иногда, по собственному желанию, Иван Алексеевич выходит и ложится на кушетку в столовой. ‹…› «Посидите с ним», — говорит Вера Николаевна. Она полна любви без какого бы то ни было оттенка жертвенности. Бунин загорается. Он начинает ругательски ругать одного старого писателя за его вычуры и пристрастие к словарю Даля. По его словам, это притворщик и все, что он пишет, — фальшивка. Бунин явно несправедлив к нему, но в его выпадах столько негодования, что невольно склоняешься перед ними. Главное, Бунин будет жить. Не представляю себе, чтобы медленно угасающий человек был исполнен такого страстного неприятия [43, 352].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста [10, 211].

Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста [10, 211].

Андрей Седых:

Видно было, что разговор его утомлял и, кажется, впервые Иван Алексеевич ни разу не улыбнулся, никого не изобразил, ни над кем не пошутил. Не до того ему было! Все же я быстро убедился. что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые… Зол он был на весь свет — сердился на свою старость, на болезнь, на безденежье, — ему казалось, что все хотят его оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим.

— Вот, я скоро умру, — сказал он, понизив голос почти до шепота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»…

Мне показалось сначала, что он шутит. Нет. Бунин не шутил, смотрел испытующе, не спускал с меня пристальных глаз и, как всегда бывало с ним в минуты душевного расстройства, словно отвечая на свои собственные мысли, сказал:

— Так… так…

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу «Жизнь Бунина» [43, 216].

Владимир Михайлович Зернов:

Он страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности. Постепенно здоровье его слабело. Первое время я заставал его еще передвигающимся по комнатам его скромной квартиры, но довольно скоро, все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати. «Вот вы еще молодой, — говорил Иван Алексеевич, — вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым. Раньше для меня все было нипочем, а теперь добраться от кровати до стола для меня настоящее событие». Но несмотря на свою болезнь, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было много сердечности и горячего отношения к окружающим. Скажу, что он был озлобленным, но не злым [32, 360].

Георгий Викторович Адамович. Из письма М. Алданову. 22 декабря 1952 г. [19]:

[19]:

Вчера был у Буниных. Иван Алексеевич — лучше, чем был осенью, и при мне сделал надпись на портрете Горького в какой-то книге: «Полотер, вор, убийца». Так что все в порядке. Сейчас его главный враг — Зин. Гиппиус, не знаю почему. Вы знаете, что я его очень люблю и чувствителен к его «шарму» и многому другому в нем. Но жаль все-таки, что к старости у него ничего лафайетско-дюммлеровского не осталось или, вернее, не появилось.

Федор Августович Степун:

Последний раз я видел Ивана Алексеевича незадолго до смерти. Это было страшно. Смерть уже явно молчала, дожидаясь, в нем. А он все еще жил в привычной для него жизненной суете. Зорко говорил о литературе и зло о товарищах-писателях [47].

Владимир Михайлович Зернов:

И больной, и умирающий, Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться. Хотя болезнь его была хронической и длительной, но я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил.

Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он все терпеливо, без жалоб. В 1950 г. он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий.

И свое материальное положение, и состояние своего здоровья он если и не принимал примиренно, то переносил мужественно, без излишних жалоб и малодушия. Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: «Разве можно примириться, что мое тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу». Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении [32, 361].

Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: «Разве можно примириться, что мое тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу». Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении [32, 361].

Надежда Александровна Тэффи

Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала [6, 243].

Иван Алексеевич Бунин. Последняя запись:

2 мая 53 г. Это все таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом стараюсь изумиться, устрашиться! [55, 406]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из письма А. Седых. 13 ноября 1953 г.:

Из письма А. Седых. 13 ноября 1953 г.:

А теперь сообщу вам ‹…› о последнем месяце жизни дорогого ушедшего.

В середине октября он заболел воспалением левого легкого. Конечно пенисиллин и все прочее, и температура скоро стала нормальной, но после этого он все никак не мог поправиться, — очень был слаб и совсем не покидал постели. Доктор Зернов ездил через день, а во время болезни ежедневно. В конце октября ‹…› последний раз Ян вышел в столовую. После был сделан анализ крови ‹…›: 50 процентов гемоглобина ‹…› От переливания крови он отказался категорически: «Не хочу чужой крови…» Стали энергично лечить. Но тут опять беда: не принимает лекарств и ест очень мало ‹…› хотя все готовилось, что он любил. Голова его была прежняя. ‹…›

Это была суббота (последний день. — Сост.), день, когда я отлучалась из дома на три часа, уезжая в клинику к Л. Ф. Зурову. Обычно дома оставалась Л. А. Махина, наш друг и помощница, но на этот раз я попросила А. В. Бахраха прийти к нам ‹…› и посидеть или с Яном, или рядом в столовой, если он его не примет ‹…›

Вернувшись, я не застала Бахраха, у него было какое-то дело в 5 ч. И. А. сидел. Я помогла ему лечь. ‹…› Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зернову и попросила его приехать опять. ‹…› Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.

И. А. сидел. Я помогла ему лечь. ‹…› Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зернову и попросила его приехать опять. ‹…› Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.

В субботу всегда приходит к нам кто-нибудь из друзей. На этот раз была только Н. И. Кульман, но Ян не мог ее принять — задыхался. Около девяти часов приехал В. М., впрыснул в вену ‹…› джебаин. ‹…› У лифта он мне сказал, что пульс очень слабый, дыхание плохое.

Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. ‹…› Дочитала до письма к В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года. И Ян сказал: «Ну довольно: устал». — «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» — «Да…» Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. — Он стал звонить. «Что ты так долго». Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне. Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «нет пульса… Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель… «Ты спал?» — «Мало. Дремал»… «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему — «возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим… Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь в первый раз в жизни присутствовала при смерти. Кинулась к телефону, перенесла его в кабинет. Телефон оказался мертвым. Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому… Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет.

Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «нет пульса… Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель… «Ты спал?» — «Мало. Дремал»… «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему — «возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим… Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь в первый раз в жизни присутствовала при смерти. Кинулась к телефону, перенесла его в кабинет. Телефон оказался мертвым. Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому… Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время вошел Н. И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б. С. Нилус, которая живет напротив нас. Мне было неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. ‹…› Телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!» — «Сейчас приеду». Живет он далеко. Нужно было одеться, дойти до гаража, взять машину. В это время пришла Б. С. Нилус: и мы стали греть его холодные руки и ноги. У меня уже почти не было надежды, но Б. С. все повторяла: «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…» Вскипятили воду и клали мешки к конечностям. Дверь входная была открыта. Мы как раз вышли в столовую, и я увидала входящего бледного, с испуганными глазами Зернова. Он прошел прямо к И. А. Я осталась, не знаю почему, стоять в столовой.

Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время вошел Н. И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б. С. Нилус, которая живет напротив нас. Мне было неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. ‹…› Телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!» — «Сейчас приеду». Живет он далеко. Нужно было одеться, дойти до гаража, взять машину. В это время пришла Б. С. Нилус: и мы стали греть его холодные руки и ноги. У меня уже почти не было надежды, но Б. С. все повторяла: «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…» Вскипятили воду и клали мешки к конечностям. Дверь входная была открыта. Мы как раз вышли в столовую, и я увидала входящего бледного, с испуганными глазами Зернова. Он прошел прямо к И. А. Я осталась, не знаю почему, стоять в столовой. Через минуту он вышел к нам: «Все кончено…» Я пошла к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» — «Не стоит…»

Через минуту он вышел к нам: «Все кончено…» Я пошла к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» — «Не стоит…»

Мы вышли в столовую, сели вокруг стола. Это были очень жуткие минуты. Я сказала: «Дайте мне собраться с силами», — и мы минуты три молчали. Я вспомнила слова Яна, когда он говорил мне о своей смерти: «Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить…» Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: «Что же нам теперь делать?» Было три часа ночи. Зернов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открыть черный «нобелевский» сундук, где хранились его костюмы.

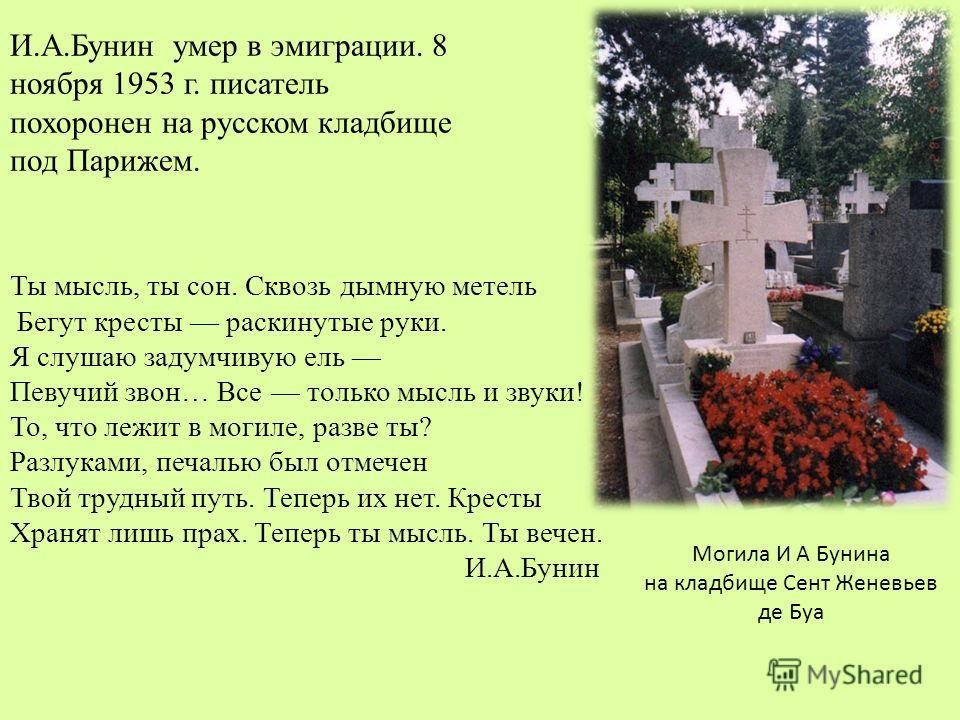

Я прочла его завещание: чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного безобразия», никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб (он все боялся, что змея заползет ему в череп) и поставить в склеп. И, слава Богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная… Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видели его еще трое, когда положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма, вам, Алданову, Адамовичу, моим близким друзьям. В этот день я спала один час: уезжая, Зернов мне что-то впрыснул в руку. ‹…› С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве [Алексею Петровичу], так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог [6, 243–250].

И, слава Богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная… Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видели его еще трое, когда положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма, вам, Алданову, Адамовичу, моим близким друзьям. В этот день я спала один час: уезжая, Зернов мне что-то впрыснул в руку. ‹…› С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве [Алексею Петровичу], так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог [6, 243–250].

Владимир Михайлович Зернов:

Вечером 8 ноября 1953 г. меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещав приехать, если нужно, попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, то Бунина уже не было в живых.

По его желанию, его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. «Я знаю, — сказала она, — ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила…», — и она назвала женское имя… [32, 362]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Из письма А. Седых. 13 ноября 1953 г.:

Седых. 13 ноября 1953 г.:

Во вторник было положение во гроб. В четверг похороны. Половина девятого приехали за гробом. Мы в немногочисленном числе его сопровождали. ‹…› Служили владыка Сильвестр, отец Григорий Ломако, отец Александр Чекан, отец Антониз Карпенко и отец Димитрий Василькиоти. Все было очень торжественно при полном освещении. Хор пел необыкновенно хорошо. Все говорят, что такого отпевания никогда еще не было и по какому-то особенному настроению, и по сосредоточенности, и по сдержанному горю, хотя многие плакали. Увы, я плакать не могу, подступают слезы, глаза делаются влажными, и все. ‹…› Много народу ко мне подошло, вероятно, прощание заняло около получаса. Затем гроб вынесли на руках. ‹…› Со мной везли гроб самые близкие: моя племянница, наша Олечка, которая зовет И. А. «Ваней», ее мать, Л. А. Махина, Н. Ф. Любченко, М. А. Каллаш, Т. Ф. Ляшетицкая, Т. И. Алексинская. Мои родные, жена Шестова и ее дочь Баранова с мужем ехали в своей машине, был и большой автобус переполненный и собственные машины.

Много было жерб[20]. ‹…›

День был чудесный и, когда мы ехали уже мимо лесов, то все вспоминалось: «Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…» — и меня как-то успокаивало, что это осенью в такой солнечный день, какой он особенно любил.

На кладбище ‹…› пошли к нашей могиле. Она вблизи Тэффи и других друзей и знакомых. На могилу Тэффи положили цветы от Ивана Алексеевича.

Возвращались с Конюс на их машине. По дороге мы купили кое-что для еды ‹…› Все принялись за работу, вымели пол, накрыли стол ‹…› и когда все было готово, то стали говорить о нем. ‹…› Настроение было печально-радостное, пишу радостное потому, что опять царствовала любовь к нему и чувствовалось общее горе. ‹…› Часам к десяти все разошлись, и я осталась одна [6, 249–251].

Леонид Федорович Зуров:

30 января (1954 г. — Сост.), на восходе солнца, перенесли тело Ивана Алексеевича из временного склепа в постоянный (временный склеп находился недалеко от кладбищенских ворот. В нем стоял, дожидаясь погребения, — среди других гробов, — гроб Ивана Алексеевича. ‹…› Мы с Верой Николаевной выехали в это морозное утро из спящего еще Парижа с Конюсами в Сен-Женевьев-де-Буа. Поля были под снегом. Во время панихиды перед поднятием гроба солнце выходило из-за леса. Снег розовел. Служба была строгая, напоминающая зимнее фронтовое погребение. Бенуа построил там псковскую церковь с звонницей. Когда гроб понесли к могиле, перезванивали маленькие колокола. А гроб был за сургучными печатями. ‹…› Мороз был жестокий. Нам подали на лопате землю, она смерзлась комками. Провожало Ивана Алексеевича к могиле всего одиннадцать человек (кладбищенский священник, Вера Николаевна, Татьяна Сергеевна Конюс, князь Голицын с женой, Л. Ф. Зуров, четыре певчих. На кладбище находился полицейский комиссар, а гроб несли четыре служащих из бюро погребальных процессий). Утро было суровое, на дорогах гололедица, надо было встать в шесть часов утра (таковы французские правила: тело переносят всегда утром до девяти часов в присутствии полицейской власти).

В нем стоял, дожидаясь погребения, — среди других гробов, — гроб Ивана Алексеевича. ‹…› Мы с Верой Николаевной выехали в это морозное утро из спящего еще Парижа с Конюсами в Сен-Женевьев-де-Буа. Поля были под снегом. Во время панихиды перед поднятием гроба солнце выходило из-за леса. Снег розовел. Служба была строгая, напоминающая зимнее фронтовое погребение. Бенуа построил там псковскую церковь с звонницей. Когда гроб понесли к могиле, перезванивали маленькие колокола. А гроб был за сургучными печатями. ‹…› Мороз был жестокий. Нам подали на лопате землю, она смерзлась комками. Провожало Ивана Алексеевича к могиле всего одиннадцать человек (кладбищенский священник, Вера Николаевна, Татьяна Сергеевна Конюс, князь Голицын с женой, Л. Ф. Зуров, четыре певчих. На кладбище находился полицейский комиссар, а гроб несли четыре служащих из бюро погребальных процессий). Утро было суровое, на дорогах гололедица, надо было встать в шесть часов утра (таковы французские правила: тело переносят всегда утром до девяти часов в присутствии полицейской власти). Вера Николаевна очень страдала. Это погребение она перенесла тяжелее торжественного отпевания Ивана Алексеевича осенью на рю Дарю [6, 300].

Вера Николаевна очень страдала. Это погребение она перенесла тяжелее торжественного отпевания Ивана Алексеевича осенью на рю Дарю [6, 300].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Неизвестные факты об известных писателях. Иван Бунин

Портрет Ивана Бунина. Леонард Туржанский. 1905 год

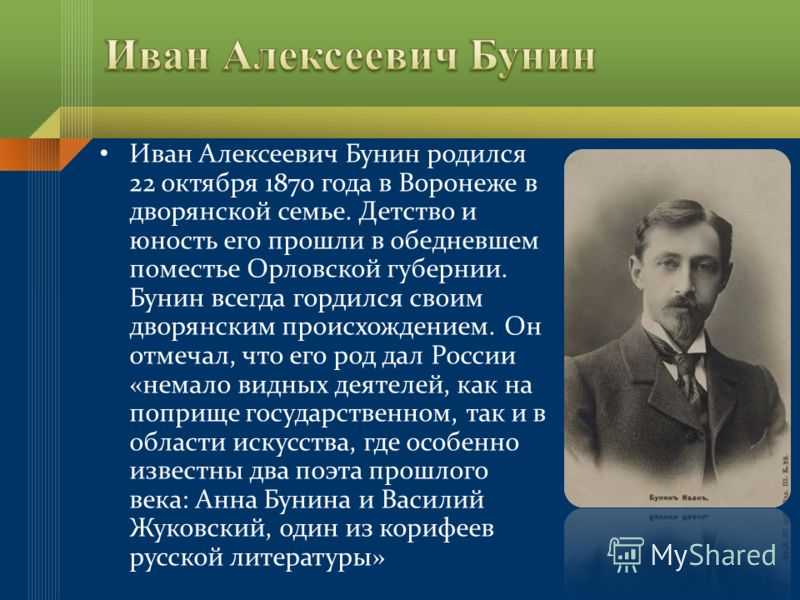

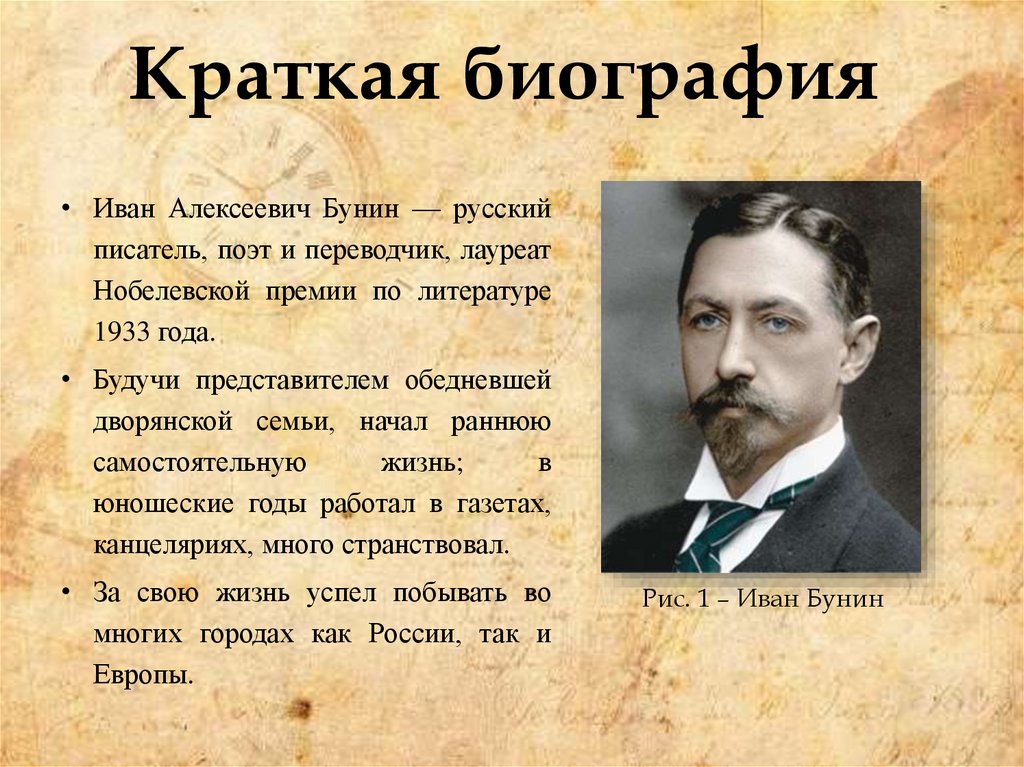

♦ Родился Иван Алексеевич Бунин в старинной дворянской семье в городе

Воронеже, где и прожил первые несколько лет свой жизни. Позднее семья

переехала в имение Озерки (ныне Липецкая обл.). В 11 лет он поступил в Елецкую

уездную гимназию, но в возрасте 16 лет был вынужден прекратить обучение.

Причиной этому явилось разорение семьи. Виной которому, кстати, явилось

чрезмерное транжирство его отца, который сумел оставить без гроша и себя, и

свою супругу. В результате Бунин продолжил образование самостоятельно, правда,

старший брат Юлий, с блеском окончивший университет, прошел с Ваней весь

гимназический курс. Они занимались языками, психологией, философией,

общественными и естественными науками. Именно Юлий оказал большое влияние на

формирование вкусов и взглядов Бунина. Он много читал, занимался изучением

иностранных языков и уже в раннем возрасте проявил таланты писателя. Тем не

менее, он был вынужден несколько лет проработать корректором в «Орловском

вестнике», чтобы прокормить семью.

Они занимались языками, психологией, философией,

общественными и естественными науками. Именно Юлий оказал большое влияние на

формирование вкусов и взглядов Бунина. Он много читал, занимался изучением

иностранных языков и уже в раннем возрасте проявил таланты писателя. Тем не

менее, он был вынужден несколько лет проработать корректором в «Орловском

вестнике», чтобы прокормить семью.

♦ Много времени Иван и его сестра Маша в детстве проводили с пастушатами, которые научили их есть разные травы. Но однажды они чуть не поплатились жизнью. Один из пастушат предложил попробовать белены. Няня, узнав об этом, с трудом отпоила детей парным молоком, чем и спасла им жизнь.

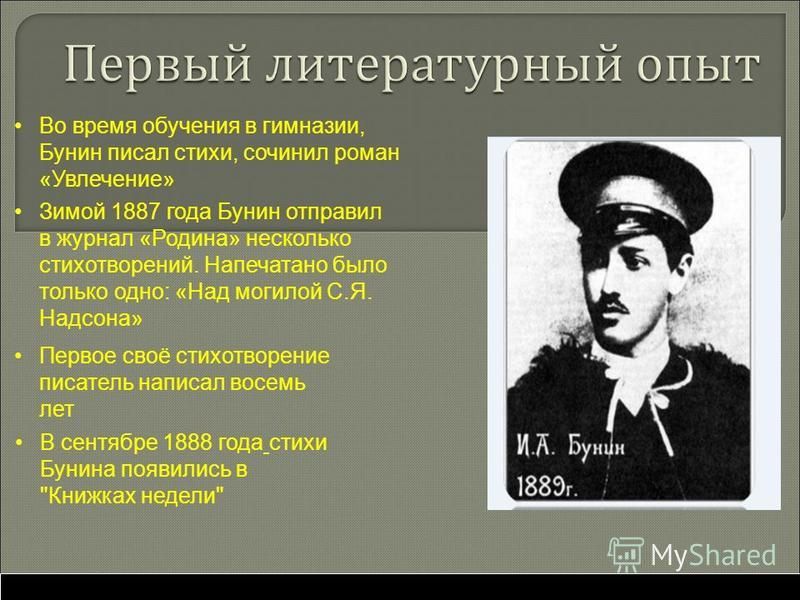

♦ В 17 лет Иван Алексеевич написал первые стихи, в которых он подражал творчеству Лермонтова и Пушкина. Говорят, что Пушкин вообще был для Бунина кумиром

♦ Антон Павлович Чехов сыграл большую роль в жизни и карьере Бунина.

Когда они встретились, Чехов был уже состоявшимся писателем и сумел направить

творческий пыл Бунина по верному пути. Они вели многолетнюю переписку и

благодаря Чехову, Бунин смог познакомиться и влиться в мир творческих

личностей — писателей, художников, музыкантов.

Они вели многолетнюю переписку и

благодаря Чехову, Бунин смог познакомиться и влиться в мир творческих

личностей — писателей, художников, музыкантов.

♦ Бунин не оставил миру наследника. В 1900 году у Бунина и Цакни родился их первый и единственный сын, который, к несчастью, погиб в 5-летнем возрасте от менингита.

♦ Любимым занятием Бунина в юности и до последних лет было — по затылку, ногам и рукам — определять лицо и весь облик человека.

♦ Иван Бунин собирал коллекцию фармацевтических флаконов и коробочек, которая заполняла до краев несколько чемоданов.

♦ Известно, что Бунин отказывался сесть за стол, если оказывался тринадцатым по счету человеком.

♦ Иван Алексеевич признавался: «У вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «ф». А меня чуть-чуть не нарекли Филиппом».

♦ Бунин всегда был в хорошей физической форме, обладал хорошей пластикой: был

отличным наездником, на вечеринках танцевал «соло», повергая друзей в

изумление.

♦ У Ивана Алексеевича была богатая мимика и незаурядный актерский талант. Станиславский звал его в художественный театр и предлагал ему роль Гамлета.

♦ В доме Бунина всегда царил строгий распорядок. Он часто болел, иногда мнимо, но все подчинялось его настроениям.

♦ Интересным фактом из жизни Бунина является тот факт, что большую часть жизни

он прожил не в России. По поводу Октябрьской революции Бунин писал следующее: «Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил образа и

подобия Божия…». Это событие заставило его эмигрировать в Париж. Там Бунин вел

активную социальную и политическую жизнь, выступал с лекциями, сотрудничал с

русскими политическими организациями. Именно в Париже были написаны такие

выдающиеся произведения, как: «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Солнечный

удар» и другие. В послевоенные годы Бунин более доброжелательно

относится к Советскому Союзу, но так и не может примириться с властью

большевиков и в результате остается в эмиграции.

♦ Надо признать, что в дореволюционной России Бунин получил самое широкое признание как у критиков, так и у читателей. Он занимает прочное место на писательском Олимпе и вполне может предаваться тому, о чем мечтал всю жизнь — путешествиям. Писатель на протяжении своей жизни объездил много стран Европы и Азии.

♦ Во вторую мировую войну Бунин отказывался от каких-либо контактов с нацистами – переехал в 1939 г. в Грассе (это Приморские Альпы), где и провел фактически всю войну. В 1945 г. он с семьей возвратился в Париж, хотя часто говорил о том, что хочет вернуться на Родину но, несмотря на то, что после войны таким как он правительство СССР разрешило вернуться, писатель так и не вернулся.

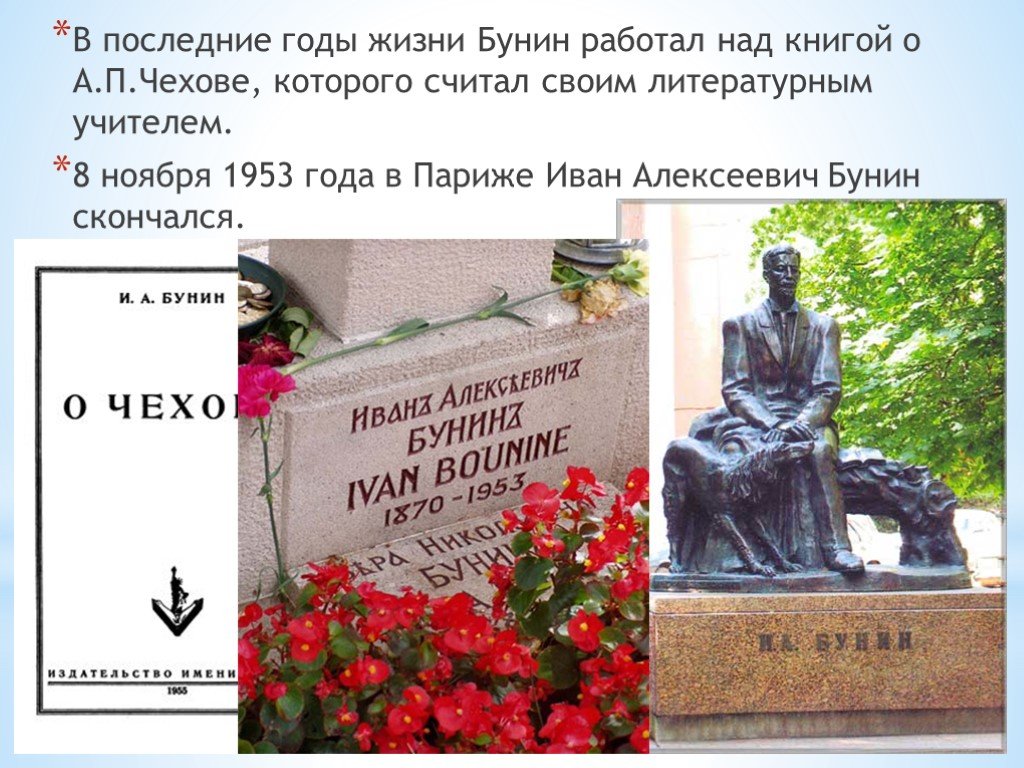

♦ В последние годы жизни Бунин много болел, но продолжал активно работать и заниматься творчеством. Умер он во сне с 7 на 8 ноября 1953 года в Париже, где и был похоронен. Последняя запись в дневнике И. Бунина гласит: «Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое, очень малое время меня не будет — и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!»

♦ Иван Алексеевич Бунин стал первым из писателей-эмигрантов, которого стали

печатать в СССР (уже в 50-х годах). Хотя некоторые его произведения, например

дневник «Окаянные дни», вышли только после перестройки.

Хотя некоторые его произведения, например

дневник «Окаянные дни», вышли только после перестройки.

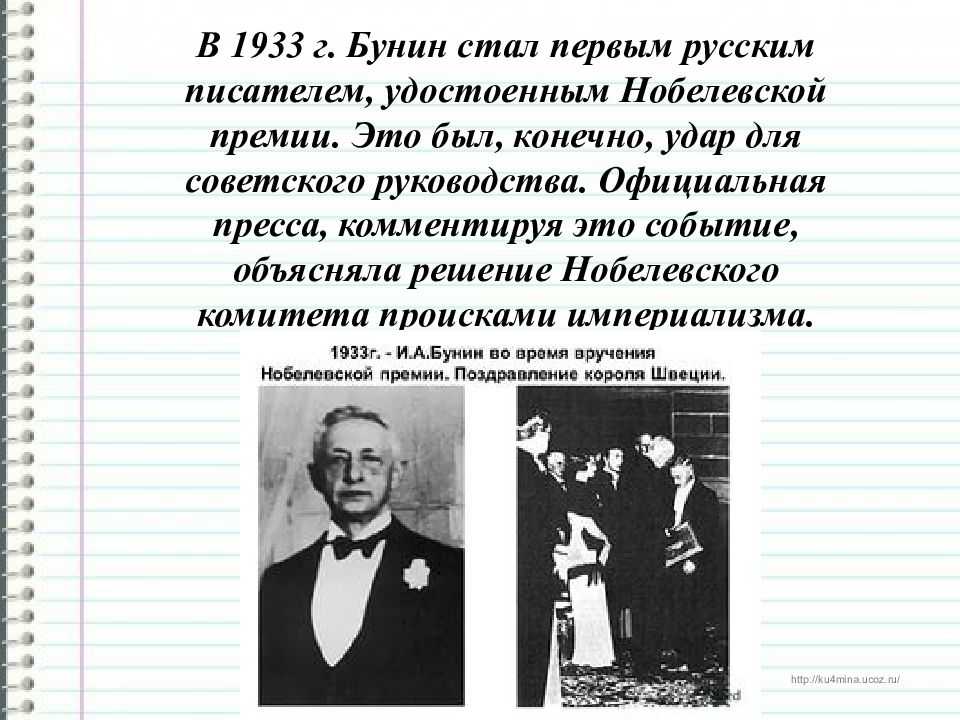

Нобелевская премия

♦ Впервые на Нобелевскую премию Бунин был выдвинут еще в 1922 году (его кандидатуру выставил Ромен Роллан), однако в 1923 году премию получил ирландский поэт Йитс. В последующие годы русские писатели-эмигранты не раз возобновляли свои хлопоты о выдвижении Бунина на премию, которая и была присуждена ему в 1933 году.

♦ В официальном сообщении Нобелевского комитета указывалось: “Решением

Шведской академии от 10 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе

присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он

воссоздал в литературной прозе типично русский характер”. В своей речи при

вручении премии представитель Шведской академии Пер Хальстрем, высоко оценив

поэтический дар Бунина, особо остановился на его способности необычайно

выразительно и точно описывать реальную жизнь. В ответной речи Бунин отметил

смелость Шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту. Стоит сказать,

что во время вручения премий за 1933 год зал Академии был украшен, против

правил, только шведскими флагами — из-за Ивана Бунина — “лица без

гражданства”. Как считал сам писатель, премию он получил за «Жизнь Арсеньева»,

свое лучшее произведение. Мировая слава обрушилась на него внезапно, так же

неожиданно он ощутил себя международной знаменитостью. Фотографии писателя

были в каждой газете, в витринах книжных магазинов. Даже случайные прохожие,

завидев русского писателя, оглядывались на него, перешептывались. Несколько

растерявшийся от этой суеты, Бунин ворчал: «Как знаменитого тенора встречают…». Присуждение Нобелевской премии

стало огромным событием для писателя. Пришло признание, а вместе с ним

материальная обеспеченность. Значительную сумму из полученного денежного

вознаграждения Бунин роздал нуждающимся. Для этого была даже создана

специальная комиссия по распределению средств. Впоследствии Бунин вспоминал,

что после получения премии ему пришло около 2000 писем с просьбами о помощи,

откликнувшись на которые он раздал около 120000 франков.

Стоит сказать,

что во время вручения премий за 1933 год зал Академии был украшен, против

правил, только шведскими флагами — из-за Ивана Бунина — “лица без

гражданства”. Как считал сам писатель, премию он получил за «Жизнь Арсеньева»,

свое лучшее произведение. Мировая слава обрушилась на него внезапно, так же

неожиданно он ощутил себя международной знаменитостью. Фотографии писателя

были в каждой газете, в витринах книжных магазинов. Даже случайные прохожие,

завидев русского писателя, оглядывались на него, перешептывались. Несколько

растерявшийся от этой суеты, Бунин ворчал: «Как знаменитого тенора встречают…». Присуждение Нобелевской премии

стало огромным событием для писателя. Пришло признание, а вместе с ним

материальная обеспеченность. Значительную сумму из полученного денежного

вознаграждения Бунин роздал нуждающимся. Для этого была даже создана

специальная комиссия по распределению средств. Впоследствии Бунин вспоминал,

что после получения премии ему пришло около 2000 писем с просьбами о помощи,

откликнувшись на которые он раздал около 120000 франков.

♦ Не обошли своим вниманием это присуждение и в большевистской России. 29 ноября 1933 года в “Литературной газете” появилась заметка “И.Бунин — нобелевский лауреат”: “По последним сообщениям, нобелевская премия по литературе за 1933 год присуждена белогвардейцу-эмигранту И. Бунину. Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матёрого волка контрреволюции Бунина, чьё творчество особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обречённости в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев”.

А сам Бунин любил вспоминать эпизод, случившийся во время визита писателя к

Мережковским сразу после присуждения Бунину Нобелевской премии. В комнату

ворвался художник Х, и, не заметив Бунина, воскликнул во весь голос: «Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую премию Бунину дали!» После этого

он увидел Бунина и, не меняя выражения лица, вскрикнул: «Иван Алексеевич! Дорогой! Поздравляю, от всего сердца поздравляю! Счастлив

за Вас, за всех нас! За Россию! Простите, что не успел лично прийти

засвидетельствовать. ..»

..»

Бунин и его женщины

♦ Бунин был человеком пылким и страстным. Работая в газете, он познакомился с Варварой Пащенко («сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь», как позже писал Бунин), с которой у него начался бурный роман.

Правда, до свадьбы дело не дошло — родители девушки не захотели её выдать за бедного писателя. Поэтому молодые жили невенчанными.

Отношения, которые Иван Бунин считал счастливыми, рухнул, когда Варвара бросила его и вышла замуж за Арсения Бибикова, друга писателя. В творчестве поэта прочно закрепляется тема одиночества и предательства — спустя 20 лет он напишет:

Мне крикнуть хотелось вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

После измены Варвары Бунин вернулся в Россию. Здесь его ждали встречи и

знакомства со многими литераторами: Чеховым, Брюсовым, Сологубом, Бальмонтом.

В 1898 году происходят сразу два важных события: писатель женится на гречанке Анне Цакни (дочь известного

революционера-народника), а также выходит сборник его стихов «Под открытым

небом».

Здесь его ждали встречи и

знакомства со многими литераторами: Чеховым, Брюсовым, Сологубом, Бальмонтом.

В 1898 году происходят сразу два важных события: писатель женится на гречанке Анне Цакни (дочь известного

революционера-народника), а также выходит сборник его стихов «Под открытым

небом».

Ты, как звёзды, чиста и прекрасна…

Радость жизни во всём я ловлю —

В звёздном небе, в цветах, в ароматах…

Но тебя я нежнее люблю.

Лишь с тобою одною я счастлив,

И тебя не заменит никто:

Ты одна меня знаешь и любишь,

И одна понимаешь — за что!

Однако и этот брак не стал долговечным: через полтора года супруги развелись.

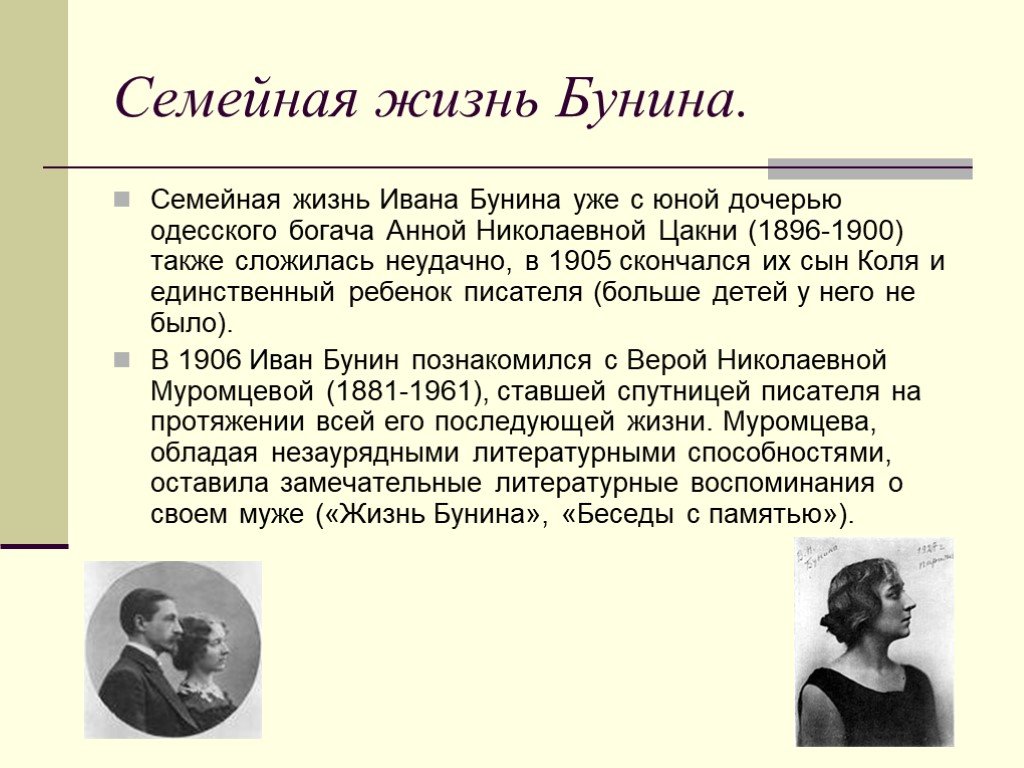

В 1906 году Бунин познакомился с Верой Николаевной Муромцевой — верной спутницей писателя до конца жизни. Вместе пара путешествует по всему миру.

Вера Николаевна не переставала повторять до конца своих дней, что увидев Ивана

Алексеевича, которого потом дома всегда звали Яном, влюбилась в него с первого

взгляда. Жена привнесла в его неустроенную жизнь уют, окружила самой нежной

заботой. А с 1920-го, когда Бунин и Вера Николаевна отплыли из

Константинополя, началась их долгая эмиграция в Париже и на юге Франции в

местечке Граас вблизи Канн.

Жена привнесла в его неустроенную жизнь уют, окружила самой нежной

заботой. А с 1920-го, когда Бунин и Вера Николаевна отплыли из

Константинополя, началась их долгая эмиграция в Париже и на юге Франции в

местечке Граас вблизи Канн.

Бунин испытывал тяжелые материальные затруднения, вернее, их испытывала его жена, которая взяла бытовые дела в свои руки и иногда жаловалась, что не имеет даже чернил для мужа. Скудных гонораров от публикаций в эмигрантских журналах едва хватало на более чем скромную жизнь.

К слову сказать, получив Нобелевскую премию, Бунин первым делом купил жене новые туфли, потому что уже не мог смотреть на то, во что обута и одета любимая женщина.

Однако, на этом любовные истории Бунина тоже не заканчиваются. Более подробно остановлюсь на его 4-й большой любви – Галине Кузнецовой.

Далее сплошная цитата из статьи. На дворе 1926 год. Бунины уже несколько лет

живут в Граасе на вилле «Бельведер». Иван Алексеевич знатный пловец, ежедневно

ходит на море и делает большие показательные заплывы. Его супруга «водные

процедуры» не любит и компанию ему не составляет. На пляже к Бунину подходит

его знакомый и представляет молоденькую девушку Галину Кузнецову, подающую

надежды поэтессу. Как это не раз случалось с Буниным, он мгновенно

почувствовал острое влечение к новой знакомой. Хотя в тот момент вряд ли мог

представить, какое место она займет в его дальнейшей жизни. Оба вспоминали

потом, что он сразу же спросил, замужем ли она. Оказалось, что да, и отдыхает

здесь вместе с мужем. Теперь Иван Алексеевич целые дни проводил с

Галиной. Бунин и Кузнецова

Иван Алексеевич знатный пловец, ежедневно

ходит на море и делает большие показательные заплывы. Его супруга «водные

процедуры» не любит и компанию ему не составляет. На пляже к Бунину подходит

его знакомый и представляет молоденькую девушку Галину Кузнецову, подающую

надежды поэтессу. Как это не раз случалось с Буниным, он мгновенно

почувствовал острое влечение к новой знакомой. Хотя в тот момент вряд ли мог

представить, какое место она займет в его дальнейшей жизни. Оба вспоминали

потом, что он сразу же спросил, замужем ли она. Оказалось, что да, и отдыхает

здесь вместе с мужем. Теперь Иван Алексеевич целые дни проводил с

Галиной. Бунин и Кузнецова

Через несколько дней у Галины произошло резкое объяснение с мужем, означавшее

фактический разрыв, и тот уехал в Париж. В каком состоянии пребывала Вера

Николаевна, догадаться нетрудно. «Она сходила с ума и жаловалась всем знакомым

на измену Ивана Алексеевича, — пишет поэтесса Одоевцева.- Но потом И. А.

сумел убедить ее, что у него с Галиной только платонические отношения. Она

поверила, и верила до самой смерти…».

А.

сумел убедить ее, что у него с Галиной только платонические отношения. Она

поверила, и верила до самой смерти…».

Кузнецова и Бунин с женой

Вера Николаевна и в самом деле не притворялась: она поверила оттого, что хотела верить. Боготворя своего гения, она близко не подпускала к себе мыслей, которые вынудили бы принимать тяжелые решения, например, покинуть писателя. Кончилось тем, что Галина была приглашена поселиться у Буниных и стать «членом их семьи».

Галина Кузнецова (стоит), Иван и Вера Бунины. 1933 год

Участники этого треугольника решили не записывать для истории интимные подробности жизни втроем. Что и как происходило на вилле «Бельведер» — остается только догадываться, а также вычитывать в незначительных комментариях гостей дома. По отдельным свидетельствам, атмосфера в доме при внешней благопристойности была порой очень накаленной.

В Стокгольм за Нобелевской премией вместе с Верой Николаевной Бунина

сопровождала и Галина. На обратном пути она простудилась, и решили, что ей

лучше на некоторое время остановиться в Дрездене, в доме старого друга Бунина

— философа Федора Степуна, нередко гостившего в Грассе. Когда через неделю

Кузнецова вернулась на виллу писателя, что-то неуловимо изменилось. Иван

Алексеевич обнаружил, что Галина стала проводить с ним гораздо меньше времени,

и все чаще он заставал ее за длинными письмами к сестре Степуна Магде. В конце

концов, Галина выпросила для Магды приглашение от четы Буниных посетить Граас,

и Магда приехала. Бунин подшучивал над «подружками»: Галина и Магда почти не

расставались, вместе спускались к столу, вместе гуляли, вместе уединялись в

своей «светелке», выделенной по их просьбе Верой Николаевной. Все это длилось

до тех пор, пока Бунин вдруг не прозрел, как впрочем и все окружающие,

относительно истинных отношений Галины и Магды. И тут ему сделалось ужасно

противно, гадко и тяжело. Мало того, что любимая женщина изменила ему, но

изменить с другой женщиной — эта противоеестественная ситуация просто взбесила

Бунина.

На обратном пути она простудилась, и решили, что ей

лучше на некоторое время остановиться в Дрездене, в доме старого друга Бунина

— философа Федора Степуна, нередко гостившего в Грассе. Когда через неделю

Кузнецова вернулась на виллу писателя, что-то неуловимо изменилось. Иван

Алексеевич обнаружил, что Галина стала проводить с ним гораздо меньше времени,

и все чаще он заставал ее за длинными письмами к сестре Степуна Магде. В конце

концов, Галина выпросила для Магды приглашение от четы Буниных посетить Граас,

и Магда приехала. Бунин подшучивал над «подружками»: Галина и Магда почти не

расставались, вместе спускались к столу, вместе гуляли, вместе уединялись в

своей «светелке», выделенной по их просьбе Верой Николаевной. Все это длилось

до тех пор, пока Бунин вдруг не прозрел, как впрочем и все окружающие,

относительно истинных отношений Галины и Магды. И тут ему сделалось ужасно

противно, гадко и тяжело. Мало того, что любимая женщина изменила ему, но

изменить с другой женщиной — эта противоеестественная ситуация просто взбесила

Бунина. Они громко выясняли отношения с Кузнецовой, не стесняясь ни совершенно

растерянной Веры Николаевны, ни надменно-спокойной Магды.

Они громко выясняли отношения с Кузнецовой, не стесняясь ни совершенно

растерянной Веры Николаевны, ни надменно-спокойной Магды.

Замечательна сама по себе реакция жены писателя на происходившее в ее доме. Поначалу Вера Николаевна вздохнула с облегчением — ну, наконец-то закончится эта изводившая ее жизнь втроем, и Галина Кузнецова покинет гостеприимный дом Буниных. Но видя, как страдает ее обожаемый муж, она ринулась уговаривать Галину остаться, чтобы Бунин не волновался. Однако ни Галина не собиралась изменять что-либо в отношениях с Магдой, ни Бунин не мог больше переносить творившегося на его глазах фантасмагорического «адюльтера». Галина покинула дом и сердце писателя, оставив в нем душевную рану, впрочем далеко не первую.

Тем не менее, никакие романы (а Галина Кузнецова, конечно, была не

единственным увлечением писателя) не изменили отношения Бунина к жене, без

которой он не представлял своей жизни. Вот как сказал об этом друг семьи

Г. Адамович: «…за её бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил её

свыше всякой меры…Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком

легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем

жене своей обязан. Думаю, что если бы в его присутствии кто-нибудь Веру

Николаевну задел или обидел, он при великой своей страстности этого человека

убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного

урода, не способного отличить добро от зла, свет от тьмы».

Адамович: «…за её бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил её

свыше всякой меры…Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком

легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем

жене своей обязан. Думаю, что если бы в его присутствии кто-нибудь Веру

Николаевну задел или обидел, он при великой своей страстности этого человека

убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного

урода, не способного отличить добро от зла, свет от тьмы».

Иван Бунин — Вики | Золотой

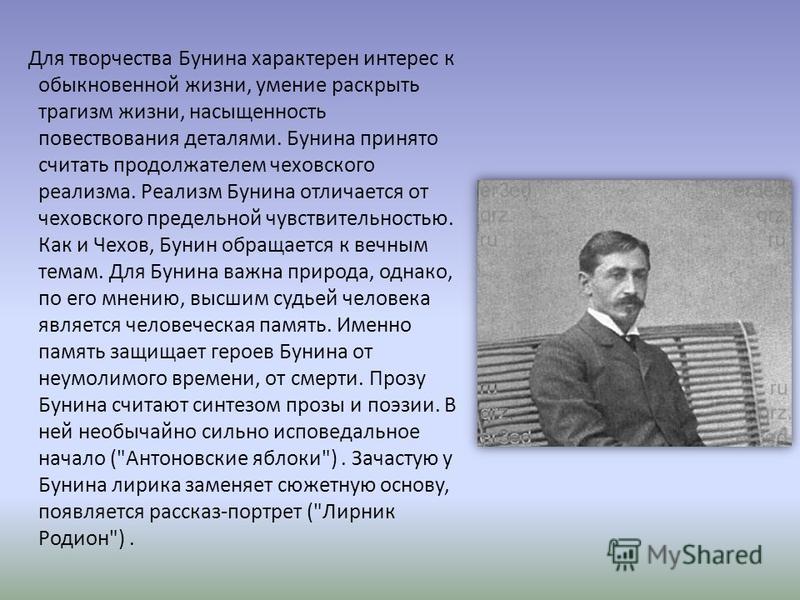

Иван Бунин писал, что не принадлежит ни к какой литературной школе. Он не считал себя «ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом» — его творчество действительно оказалось вне Серебряного века. Несмотря на это, произведения Бунина получили мировое признание и стали классикой. «За строгий художественный талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер», Бунин, первый русский писатель, получил Нобелевскую премию.

Литературное творчество Ивана Бунина

Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Через три с половиной года семья переехала в родовое имение Бутырки Орловской губернии. Здесь, «в глубочайшей тишине поля», мальчик познакомился с фольклором. Днем он работал с крестьянами на полях, а по вечерам оставался у них, чтобы слушать народные сказки и легенды. Со времени переезда начался творческий путь Бунина. Здесь в возрасте восьми лет он сочинил свое первое стихотворение, за которым последовали очерки и рассказы. Молодой писатель подражал в своей манере то Александру Пушкину, то Михаилу Лермонтову.

В 1881 году семья Буниных переезжает в имение Озерки — «большое и довольно зажиточное село с тремя помещичьими имениями, утонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными пастбищами». В том же году Иван Бунин поступил в Елецкую мужскую гимназию. Первые впечатления от жизни в уездном городе были безрадостны: «Переход от совершенно вольной жизни, от материнских забот к жизни в городе, к смешной строгости в гимназии и к тяжелой жизни тех мещанских и купеческих домов, где я жить халявщиком тоже было круто.

Бунин проучился в гимназии чуть более четырех лет: зимой 1886 года после каникул он не вернулся к занятиям. Дома он еще больше увлекся литературой. В 1887 году в петербургской газете «Родина» Бунин опубликовал свои стихотворения — «Над могилой С. Я. Надсона» и «Деревенский нищий», а чуть позже — рассказы «Два странника» и «Нефедька». . В своем творчестве он постоянно обращался к детским воспоминаниям.

В 1889 году Иван Бунин переехал в Орел, в центральную Россию, «где образовался богатейший русский язык и откуда вышли почти все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым». Здесь 18-летний писатель поступил на службу в провинциальную газету «Орловский вестник», где работал корректором, писал театральные рецензии и статьи. В Орле вышел первый поэтический сборник Бунина «Стихи», в котором молодой поэт размышлял на философские темы и описывал русскую природу.

Иван Бунин много путешествовал и преподавал иностранные языки в зарубежных поездках. Так писатель начал переводить стихи. Среди авторов были древнегреческие поэты Алкей, Саади, Франческо Петрарка, Адам Мицкевич, Джордж Байрон, Генри Лонгфелло. Параллельно продолжал писать сам: в 1898 году издал сборник стихов «Под открытым небом», через три года — сборник стихов «Опадающие листья». За «Опадающие листья» и перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло Бунин получил Пушкинскую премию Российской академии наук. Однако в поэтической среде многие считали поэта «старомодным пейзажистом».

Так писатель начал переводить стихи. Среди авторов были древнегреческие поэты Алкей, Саади, Франческо Петрарка, Адам Мицкевич, Джордж Байрон, Генри Лонгфелло. Параллельно продолжал писать сам: в 1898 году издал сборник стихов «Под открытым небом», через три года — сборник стихов «Опадающие листья». За «Опадающие листья» и перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло Бунин получил Пушкинскую премию Российской академии наук. Однако в поэтической среде многие считали поэта «старомодным пейзажистом».

Будучи настоящим и великим поэтом, он стоит особняком от общего движения в области русского стиха. <...> Но с другой стороны, у него есть область, в которой он достиг пределов совершенства. Это область чистой живописи, доведенной до крайних пределов, доступных стихии слова. Максимилиан Волошин

В 1905 году вспыхнула первая русская революция, страну охватили опустошительные крестьянские бунты. Писатель не поддерживал происходящее. После событий того времени Бунин написал «целый ряд произведений, остро изображающих русскую душу, ее своеобразное переплетение, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы».0003

Писатель не поддерживал происходящее. После событий того времени Бунин написал «целый ряд произведений, остро изображающих русскую душу, ее своеобразное переплетение, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы».0003

Среди них повести «Деревня» и «Сухая долина», повести «Сила», «Хорошая жизнь», «Принц в принцах», «Ботинки из песка».

В 1909 году Академия наук присудила Ивану Бунину Пушкинскую премию за третий том Собрания сочинений и перевод детективной драмы Джорджа Байрона «Каин». Вскоре после этого писатель получил звание почетного академика по разряду изящной словесности, а в 1912 году стал почетным членом Общества любителей русской словесности.

Личная жизнь Ивана Бунина

Первой любовью Ивана Бунина была Варвара Пащенко. Он познакомился с ней в редакции газеты «Орловский вестник». «Высокая, с очень красивыми чертами, в пенсне», — она сначала казалась молодому писателю высокомерной и чересчур раскрепощенной, — но вскоре Бунин уже писал письма к брату, в которых рисовал ум и таланты своей возлюбленной. Однако отец не позволил Варваре Пащенко официально выйти замуж за Бунина, да и сама она о замужестве с начинающим писателем не помышляла.

Однако отец не позволил Варваре Пащенко официально выйти замуж за Бунина, да и сама она о замужестве с начинающим писателем не помышляла.

Я его очень люблю и ценю как умного и хорошего человека, но семейной, мирной жизни у нас никогда не будет. Лучше, как ни тяжело, сейчас разойдемся, чем через год или полгода. <...> Все это невыразимо угнетает меня, я теряю и энергию, и силы. <...> Он постоянно говорит, что я принадлежу к вульгарной среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, — и это все правда, но опять-таки странно требовать, чтобы я их выбрасывал, как старые перчатки… Если ты знала, как мне тяжело! Из письма Варвары Пащенко Юлию Бунину, брату Ивана Бунина

В 1894 году Варвара Пащенко ушла от Ивана Бунина и вышла замуж за богатого помещика Арсения Бибикова, друга Бунина. Писатель очень переживал — старшие братья даже опасались за его жизнь. Агония первой любви Ивана Бунина позже отразилась в последней части романа «Жизнь Арсеньева» — «Лика».

Первой официальной женой писателя стала Анна Цакни. Бунин сделал ей предложение через несколько дней после знакомства. В 1899 году они поженились. К тому времени Цакни было 19 лет, а Бунину 27. Однако после свадьбы прошло некоторое время, и семейная жизнь разладилась. Цакни упрекала мужа в черствости, он упрекал ее в легкомыслии.

Нельзя сказать, что она полная дура, но натура у нее по-детски глупая и самоуверенная — это плод моих долгих и самых беспристрастных наблюдений. <...> Ни одного моего слова, ни одного моего мнения ни о чем — она даже не пускает в ход. Она… неразвита, как щенок, повторяю вам. И поэтому нет никакой надежды, что я смогу как-нибудь развить ее бедную голову, никакой надежды на другие интересы. Из письма Ивана Бунина брату Юлию Бунину

В 1900 году Иван Бунин ушел от Анны Цакни, которая в то время была беременна. Через несколько лет после рождения ребенка писатель тяжело заболел и умер. У Ивана Бунина больше не было детей.

У Ивана Бунина больше не было детей.

Второй и последней женой Ивана Бунина была Вера Муромцева. С ней писатель познакомился в 1906 году на литературном вечере. Вместе они проводили почти каждый день, ходили на выставки, литературные чтения. Через год они стали жить вместе, но узаконить свои отношения так и не смогли: Анна Цакни не дала Бунину развода.

Иван Бунин и Вера Муромцева поженились только в 1922 году, в Париже. Вместе они прожили почти полвека. Вера Муромцева стала преданной подругой Бунина на всю жизнь, вместе они прошли все тяготы эмиграции и войны.

Жизнь в ссылке и Нобелевская премия

Бунин воспринял Октябрьскую революцию и Гражданскую войну как катастрофу в жизни страны и соотечественников. Из Петрограда он переехал сначала в Москву, затем в Одессу. Параллельно он вел дневник, в котором много писал о разрушительной силе русской революции и власти большевиков. Позже книга с этими воспоминаниями была издана за границей под названием «Окаянные дни».

«Выпив чашу невыразимых душевных страданий», Бунин в начале 1920 года покинул Россию. Вместе с женой он отплыл на греческом пароходе из Одессы в Константинополь, оттуда — через Софию и Белград — в Париж. В то время во французской столице жили русские журналисты-эмигранты и ссыльные писатели, из-за чего ее часто называли «районом русской литературы».

Все, что осталось в СССР, казалось писателю чуждым и враждебным. За границей он начал вести общественно-политическую деятельность и вскоре стал одним из главных деятелей эмигрантской оппозиции. В 1920 октября Бунин стал членом парижского Союза русских писателей и журналистов, писал в политико-литературную газету «Возрождение» и призывал к борьбе с большевизмом. На родине за антисоветскую позицию писателя прозвали Белой гвардией.

За границей Бунин начал издавать сборники своих дореволюционных произведений. Европейские критики тепло приняли эти книги.

Бунин — настоящий русский талант, кровоточащий, неровный, и в то же время смелый и большой. В его книге есть несколько рассказов, по силе достойных Достоевского. Французский ежемесячный журнал об искусстве и литературе La Nervie, 19 декабря.21

В годы эмиграции Бунин много работал, его книги выходили практически ежегодно. Написал рассказы «Иерихонская роза», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Божье дерево». В своих произведениях Бунин стремился соединить поэтический и прозаический язык, поэтому важное место в них занимали образные детали второго плана. Например, в «Солнечном ударе» автор живописно описал раскаленный добела волжский пейзаж.

В 1933 году Иван Бунин завершил самое значительное произведение зарубежного периода творчества — роман «Жизнь Арсеньева». Именно за него Бунину в том же году была присуждена Нобелевская премия по литературе. Имя автора стало всемирно известным, но слава его была омрачена тем, что в Советской России это достижение замалчивалось, а его произведения не публиковались.

Средства, полученные от Шведской академии, не обогатили Бунина. Значительную часть приза он отдал нуждающимся.#

Как только я получил приз, мне пришлось раздать около 120 000 франков. Да, я не умею обращаться с деньгами. Сейчас это особенно сложно. Вы знаете, сколько писем я получил с просьбой о помощи? В кратчайшие сроки таких писем приходило до 2000. Иван Буни н

Последние годы жизни и смерть Бунина

Вторая мировая война застала Буниных во французском городе Грасс. К тому времени деньги от Нобелевской премии закончились, и семье приходилось жить впроголодь.

Потрескавшиеся от холода пальцы, ни купания, ни мытья ног, тошнотворные супы из белой репы <…> Я был «богат» — теперь, волею судьбы, я вдруг стал нищим, как Иов. Был «известен на весь мир» — теперь он никому в мире не нужен — миру не до меня! Иван Бунин

Тем временем Бунин продолжал работать. 74-летний писатель отметил в своем дневнике: «Господи, продли мне силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и труде!» В 1944 году он завершил сборник «Темные аллеи», в который вошли 38 рассказов. Среди них — «Чистый понедельник», «Баллада», «Муза», «Визитки». Позже, спустя девять лет, он дополнил сборник еще двумя рассказами: «Весной, в Иудее» и «Ночью». Сам автор считал рассказ «Темные аллеи» лучшим своим произведением.

74-летний писатель отметил в своем дневнике: «Господи, продли мне силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и труде!» В 1944 году он завершил сборник «Темные аллеи», в который вошли 38 рассказов. Среди них — «Чистый понедельник», «Баллада», «Муза», «Визитки». Позже, спустя девять лет, он дополнил сборник еще двумя рассказами: «Весной, в Иудее» и «Ночью». Сам автор считал рассказ «Темные аллеи» лучшим своим произведением.

Война примирила писателя с ненавистным большевистским режимом. Все ушло на второй план, Родина вышла на первый план. Бунин купил карту мира и отмечал на ней ход военных действий, о чем читал в газетах. Разгром гитлеровской армии под Сталинградом он отмечал как личную победу, а в дни Тегеранской встречи, удивляясь самому себе, записал в дневнике: чего только не было в дороге. По окончании войны писатель часто думал о возвращении на Родину.

В мае 1945 года Бунины прибыли в Париж, где отмечали день победы над фашистской Германией. Здесь в 1946 году узнали о восстановлении гражданства СССР и даже захотели вернуться. В письме к прозаику Марку Алданову Бунин писал: «Но и здесь нас ожидает нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, в конце концов, остается только одно: дом. Этого, как вы слышите, очень хотят и обещают золотые горы во всех смыслах. Но как решить? Подожду, подумаю…» Но после Указа» О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 1946, в котором ЦК СССР критиковал творчество Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, писатель передумал возвращаться.

Здесь в 1946 году узнали о восстановлении гражданства СССР и даже захотели вернуться. В письме к прозаику Марку Алданову Бунин писал: «Но и здесь нас ожидает нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, в конце концов, остается только одно: дом. Этого, как вы слышите, очень хотят и обещают золотые горы во всех смыслах. Но как решить? Подожду, подумаю…» Но после Указа» О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 1946, в котором ЦК СССР критиковал творчество Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, писатель передумал возвращаться.

Иван Бунин умер в Париже 8 ноября 1953 года. Писатель похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Интересные факты

1. В молодости Иван Бунин был толстовцем. Он мечтал о «чистой, здоровой», доброй «жизни среди природы, своими трудами, в простой одежде». Писатель посещал слободы последователей русского классика под Полтавой. В 1894 он познакомился с самим Львом Толстым. Эта встреча произвела на Бунина «ошеломляющее впечатление». Толстой советовал молодому писателю не «успокаиваться», а всегда поступать по совести: «Хочешь жить простой, рабочей жизнью? Это хорошо, только не насилуй себя, не делай из этого форму, в любой жизни можно быть хорошим человеком.

Эта встреча произвела на Бунина «ошеломляющее впечатление». Толстой советовал молодому писателю не «успокаиваться», а всегда поступать по совести: «Хочешь жить простой, рабочей жизнью? Это хорошо, только не насилуй себя, не делай из этого форму, в любой жизни можно быть хорошим человеком.

2. Бунин любил путешествовать. Он объездил весь Юг России, был во многих восточных странах, хорошо знал Европу, странствовал по Цейлону и Африке. В поездках он «занимался психологическими, религиозными, историческими вопросами», он «стремился обозреть лица мира и оставить в нем печать своей души». Некоторые из своих произведений Бунин создал под влиянием путевых впечатлений. Например, во время путешествия на пароходе из Италии у него возникла идея рассказа «Джентльмен из Сан-Франциско», а после поездки на Цейлон он сочинил рассказ «Братья».

3. Бунин был возмущен городскими писателями, которые в своих произведениях говорили о деревне. Многие из них никогда не были в деревне и не понимали, о чем пишут.

Многие из них никогда не были в деревне и не понимали, о чем пишут.

Один известный поэт… говорил в своих стихах, что он шел, «разбирая колосья проса», а такого растения в природе не существует: как известно, есть просо, зерно которого есть просо, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разобрать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал луня, вечернюю птицу породы сов, с седым оперением, таинственно тихую, медлительную и совершенно бесшумную во время полетов, со страстью («и страсть ушла, как летящий лунь»), восхищался цветение подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах с мелкими зелеными листьями, никогда не цветет. Иван Бунин

4. В 1918 г. вышел указ «О введении нового правописания», которым были изменены правила правописания и исключено несколько букв из русского алфавита. Бунин не принял эту реформу и продолжал писать по старой орфографии. Он настаивал на том, чтобы «Темные аллеи» были изданы по дореволюционным правилам, но издательство выпустило книгу по новым и поставило автора перед свершившимся фактом. Писатель даже отказал американскому издательству имени Чехова в издании его книг в новой орфографии.

Он настаивал на том, чтобы «Темные аллеи» были изданы по дореволюционным правилам, но издательство выпустило книгу по новым и поставило автора перед свершившимся фактом. Писатель даже отказал американскому издательству имени Чехова в издании его книг в новой орфографии.

5. Иван Бунин очень трепетно относился к своей внешности. Писательница Нина Берберова в своей автобиографии вспоминала, как Бунин утверждал, что он красивее Александра Блока. А Владимир Набоков отмечал, что Бунин очень беспокоился о возрастных изменениях: «Когда я с ним познакомился, он был мучительно занят собственным старением. С первых же слов, которые мы сказали друг другу, он с удовольствием отметил, что стоит прямее меня, хотя и старше меня на тридцать лет.

6. У Ивана Бунина была нелюбимая буква — «ф». Он старался использовать ее как можно реже, поэтому в его книгах почти не было героев, в имени которых присутствовала бы эта буква. Литературный летописец Александр Бахрах вспоминал, как Бунин сказал ему: «Знаешь, меня чуть не Филиппом назвали. <...> Что еще могло случиться — «Филипп Бунин». Как мерзко это звучит! Я бы, наверное, не стал это публиковать.

Литературный летописец Александр Бахрах вспоминал, как Бунин сказал ему: «Знаешь, меня чуть не Филиппом назвали. <...> Что еще могло случиться — «Филипп Бунин». Как мерзко это звучит! Я бы, наверное, не стал это публиковать.

7. В СССР первое после революции пятитомное Собрание сочинений Бунина, сокращенное и вычищенное цензурой, вышло только в 1956. В него не вошли «Окаянные дни», письма и дневники писателя — эта публицистика была главной причиной замалчивания творчества автора на родине. Только во время перестройки запрещенные произведения автора были опубликованы полностью.

Иван Бунин – Библиография — NobelPrize.org

- Иван Бунин

| Избранные произведения на русском языке |

Стихотворения : 1887-1891 гг . – Орел : Орловский вестник, 189. 1 1 |

| На край света и другие рассказы . – СПб.: О. Н. Попова, 1897. | .

| Под открытым небом : Стихотворения . – Москва : Детское чтение, 1898 | .

| Листопад : Стихотворения . – Москва : Скорпион, 1901 |

| Новые стихотворения . – Москва : О. О. Гербек, 1902. | .

| Стихотворения и рассказы : 1907-1909 . – СПб : Общественная польза, 1910 |

| Деревня . – Москва : Московское книгоиздательство, 1910 | .

| Перевал : Рассказы 1892-1902 . – Москва : Московское книгоиздательство, 1912 | .

| Стихотворения . – Москва : Московское книгоиздательство, 1912 | .

| Суходол : Повести и рассказы 1911-1912 гг . – Москва : Книгоиздательство писателей, 1912 | .

Иоанн Рыдалец : Рассказы и стихи 1912-1913 гг . – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 1913. – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 1913. | .

| Золотое дно : Рассказы 1903-1907 гг . – Москва : Книгоиздательство писателей, 1913. | .

| Чаша жизни : Рассказы 1913-1914 гг . – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 19.15 |

| Господин из Сан-Франциско : Произведения 1915-1916 гг . – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 1916. | .

| Храм солнца . – Петроград : Жизнь и знание, 1917. | .

| Крик . – Слово, 1921 |

| Роза Иерихона . – Слово, 1924 |

| Митина любовь . – Париж : Русская земля, 1925 |

| Последнее свидание . – Париж : Н. П. Карбасников, 1926. | .

| Дело корнета Елагина . – Харьков : Космос, 1927. | .

Солнечный удар . – Париж: Родник, 1927 90 133. |

| Худая травы . – Москва : Земля и фабрика, 1928 | .

| Жизнь Арсеньева : Истоки дня . – Париж : Современные записки, 1930. | .

| Божье древо . – Париж : Современные записки, 1931 | .

| Десять птиц . – Париж : Современные записки, 1931 | .

| Окаянные дни . – Лондон, Онтарио: Zaria, 1936 | .

| Освобождение Толстого . – Париж: YMCA-Press, 1937 | .

| Жизнь Арсеньева. 2. Лика . – Брюссель: Петрополис, 1939 90 133. |

| Темные аллеи . – Нью-Йорк : Новая Земля, 19.43 |

| Воспоминания . – Париж : Возрождение, 1950 |

| Жизнь Арсеньева : Юность . – Нью-Йорк : Чехов, 1952. | .

| Весной, в Иудее : Роза Иерихона . – Нью-Йорк : Чехов, 1953. | .

Петлистые уши и другие рассказы . – Нью-Йорк : Чехов, 1954. – Нью-Йорк : Чехов, 1954. | .

| О Чехово : Незаконченная рукопись . – Нью-Йорк : Чехов, 1955. | .

| Собрание сочинений в девяти томах . – 9 т. – Москва : Художественная литература, 1965-1967 |

| Собрание сочинений в шести томах . – 6 т. – Москва : Терра, 1997 |

| Переводы на английский язык |

| Лазарь / перевод Авраама Ярмолинского. – Бостон: Стратфорд, 1918 90 133. |

| Джентльмен из Сан-Франциско и другие истории / перевод… Д. Х. Лоуренса, С. С. Котелянского и Леонарда Вульфа. – Лондон: Hogarth Press, 1922, 90 133. |

| Джентльмен из Сан-Франциско и другие истории / пер. с русского Бернара Гилберта Герни. – Нью-Йорк: Кнопф, 1923, | .

Сны Чанга и другие истории / перевод Бернарда Гилберта Герни. — Нью-Йорк: Кнопф, 19 лет. 23 23 |

| Деревня / перевод Изабель Ф. Хэпгуд. – Нью-Йорк: Кнопф, 1923, | .

| Любовь Мити / перевод с французского Мадлен Бойд. – Нью-Йорк: Холт, 1926 90 133. |

| Колодец дней / перевод Глеба Струве и Хэмиша Майлза. – Лондон: Hogarth Press, 1933 | .

| Грамматика любви / перевод Джона Курноса. – Нью-Йорк: Смит и Хаас, 19 лет.34 |

| Дело Элагин и другие истории / перевод Бернарда Гилберта Герни. – Нью-Йорк: Кнопф, 1935, 90 133. |

| Тенистые тропы / перевод Ольги Шарце. – Москва : Изд-во иностранных языков, 1944 |

| Темные аллеи и другие истории / перевод Ричарда Хэйра. — Лондон: Леманн, 1949 | .

| Воспоминания и портреты / перевод Веры Трейлл и Робина Ченселлора. – Гарден-Сити, Нью-Йорк: Даблдэй, 19 лет.51 |

Джентльмен из Сан-Франциско и другие истории / перевод Ольги Шарце. – Нью-Йорк: Washington Square Press, 1963 – Нью-Йорк: Washington Square Press, 1963 | .

| Велга / перевод Гая Дэниэлса. – Нью-Йорк: SG Phillips, 1970, 90 133. |

| Рассказы и стихи / перевод Ольги Шарце и Ирины Железновой. – Москва : Прогресс, 1979 |

| В далекой далекой стране : Избранные истории / в переводе Роберта Боуи. – Анн-Арбор, Мичиган: Hermitage, 1983, 90 133. |

| Давным-давно: Четырнадцать историй / перевод Дэвида Ричардса и Софи Лунд. — Лондон: Ангел, 1984 |

| Легкое дыхание и другие рассказы / перевод Ольги Шарце. – Москва : Радуга, 1988. | .

| Волки и другие истории любви / перевод Марка С. Скотта. — Сан-Бернардино, Калифорния. : Капра Пресс, 1989 |

Жизнь Арсеньева : Юность / книги 1-4 в переводе Глеба Струве и Хэмиша Майлза, книга 5 в переводе Хайди Хиллис, Сьюзен МакКин и Свена А. Вольфа; отредактировано, аннотировано и с введением Эндрю Баруха Вахтеля. — Эванстон, Иллинойс. : Издательство Северо-Западного университета, 1994, 90 133. — Эванстон, Иллинойс. : Издательство Северо-Западного университета, 1994, 90 133. |

| Проклятые дни : Дневник революции / перевод Томаса Гейтона Марулло. – Чикаго: Иван Р. Ди, 1998, 90 133. |

| Освобождение Толстого / перевод Марулло и Владимира Т. Хмелькова. – Эванстон, Иллинойс: Издательство Северо-Западного университета, 2001 | .

| Солнечный удар : Избранные рассказы / перевод Грэма Хеттлингера. — Чикаго: Иван Р. Ди, 2002 г. | .

| Дело Елагина и другие рассказы / перевод Грэма Хеттлингера. — Чикаго: Иван Р. Ди, 2005 г. | .

| Сборник рассказов . — Чичаго: Иван Р. Ди, 2007 г. |

Шведская академия, 2007 г.

Для цитирования раздела

стиль MLA: Иван Бунин – Библиография. Нобелевская премия.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Пт. 28 апреля 2023 г.

Наверх Back To TopВозвращает пользователей к началу страницы

Четырнадцать лауреатов были удостоены Нобелевской премии в 2022 году за достижения, которые принесли наибольшую пользу человечеству.