Биография Николая Гумилева — РИА Новости, 02.03.2020

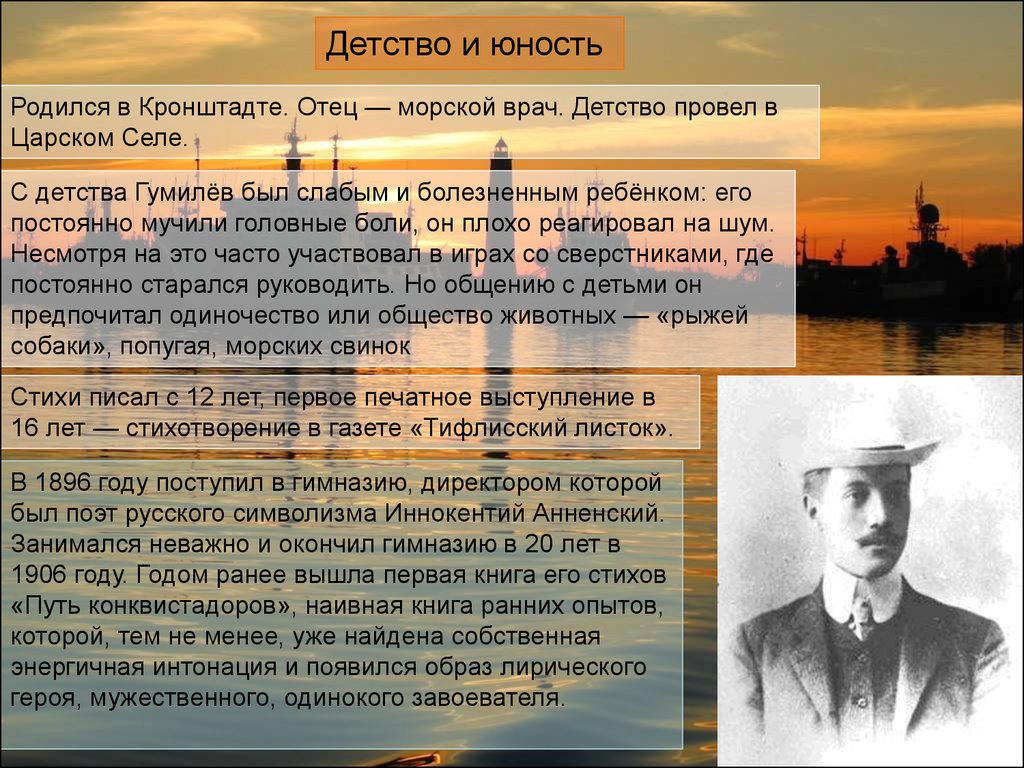

Николай Степанович Гумилев родился 15 апреля (3 апреля по старому стилю) 1886 года в Кронштадте.

Его отец служил судовым врачом. Детство Николая прошло в Царском Селе.

В 1900-1902 годах семья жила в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), там же в 1902 году появилось в печати первое стихотворение Николая Гумилева «Я в лес бежал из городов…» в газете «Тифлисский листок».

В 1903 году семья вернулась в Царское Село, поэт поступил в гимназию, директором которой был поэт Иннокентий Анненский.

В 1906 году Гумилев окончил гимназию и поступил в Сорбонну в Париже.

К этому времени он уже был автором сборника стихов «Путь конквистадоров» (1905), изданного на средства родителей. Книгу заметил поэт-символист Валерий Брюсов.

В Париже Гумилев издавал журнал «Сириус», вел переписку с Брюсовым, которому отправлял свои стихи, статьи и рассказы, часть из них публиковалась в журнале символистов «Весы».

С 1907 года Гумилев много путешествовал, трижды был в Африке. В 1913 году в качестве начальника Африканской экспедиции по командировке Академии наук совершил поездку на Сомалийский полуостров.

В 1913 году в качестве начальника Африканской экспедиции по командировке Академии наук совершил поездку на Сомалийский полуостров.

В 1908 году он вернулся в Россию и был зачислен на юридический факультет Петербургского университета, с 1909 года слушал лекции на историко-филологическом факультете, но курс не окончил.

С весны 1909 года Николай Гумилев участвовал в подготовке к изданию журнала «Аполлон», где стал одним из основных сотрудников. В этом же году он стал одним из создателей поэтического общества «Академии стиха» (Общество ревнителей художественного слова), в которое входили поэты Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов и др.

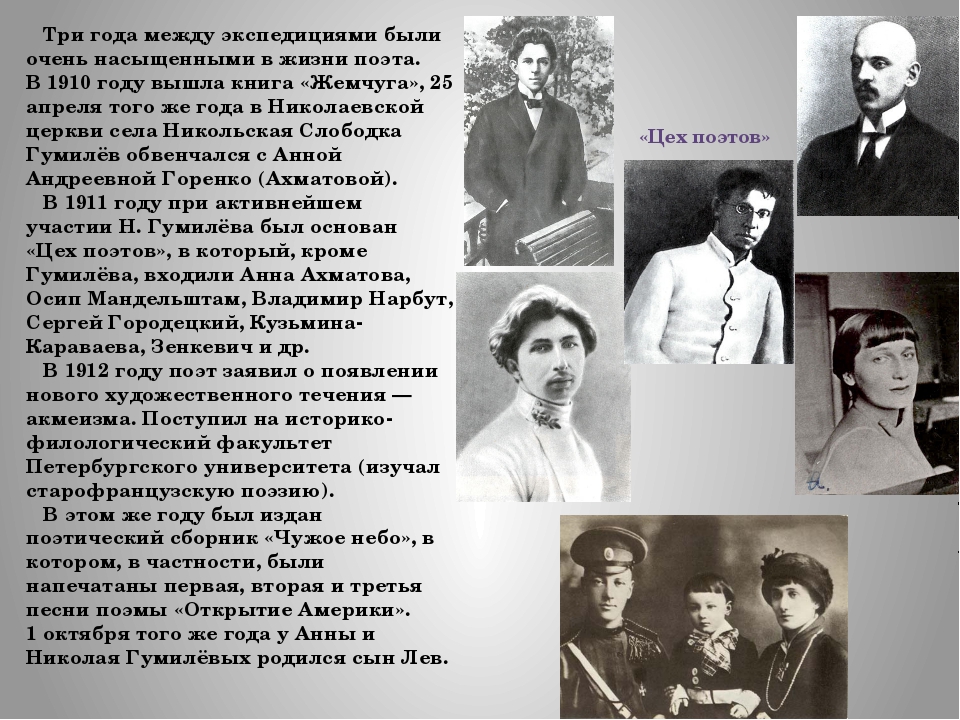

Осенью 1911 года Гумилев вместе с поэтом Сергеем Городецким создал литературное объединение «Цех поэтов», а также программу нового литературного направления — акмеизм.

В октябре 1912 года вышел первый номер журнала «Гиперборей», в редакцию которого вошел Гумилев.

В эти годы поэт выпустил несколько сборников — «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910) и «Чужое небо» (1912), в который, кроме своих произведений, Гумилев включил переводы стихов Теофиля Готье.

В 1914 году он опубликовал полный стихотворный перевод книги Теофиля Готье «Эмали и камеи».

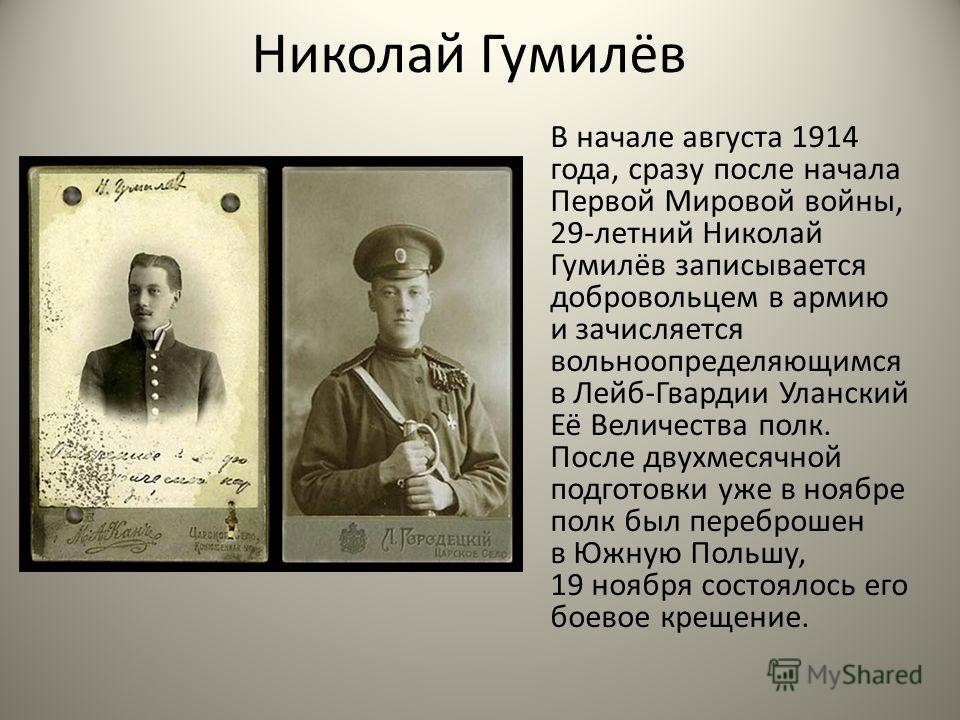

С началом Первой мировой войны (1914-1918), несмотря на освобождение от военной службы, Николай Гумилев ушел добровольцем на фронт, зачислившись вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк. К концу 1915 года он был награжден двумя Георгиевскими крестами (III и IV степеней). В марте 1916 года Гумилев был произведен в прапорщики и переведен в 5-й гусарский Александрийский полк. В 1917 году уехал в Париж в связи с переброской на Салоникский фронт. В январе 1918 года после расформирования управления военного комиссара, к которому он был приписан, Гумилев отправился в Лондон, а затем в апреле 1918 года вернулся в Россию.

В годы Гумилев войны не прекращал литературной деятельности: был издан сборник «Колчан» (1916), написаны пьесы «Гондола» (1917) и «Отравленная туника» (1917), цикл очерков «Записки кавалериста» (1915-1916).

В 1918-1921 годах поэт был членом редколлегии издательства «Всемирная литература», руководил воссозданным «Цехом поэтов», а в 1921 году — Петроградским отделением Союза поэтов.

С 1919 года вел преподавательскую деятельность в Институте истории искусств, в Институте живого слова и во многих литературных студиях.

Под руководством Гумилева работала переводческая студия, он был наставником молодых поэтов из студии «Звучащая раковина».

В августе 1921 года вышли сборники его стихов «Шатер» и «Огненный столп».

3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 24 августа было издано постановление Петроградской Губернской чрезвычайной комиссии о расстреле 61 человека за участие в «Таганцевском контрреволюционном заговоре», среди приговоренных был Николай Гумилев. Долгое время точная дата смерти поэта была неизвестна. В 2014 году при работе с документами о расстрелах в период с 1918 по 1941 год историкам удалось обнаружить отметки о выдаче поэта для исполнения смертного приговора. Гумилева расстреляли в ночь на 26 августа 1921 года. В 1992 году поэт был официально реабилитирован.

Гумилев был дважды женат. В 1910-1918 годах его супругой была поэтесса Анна Ахматова (настоящая фамилия Горенко, 1889-1966), в 1912 году у них родился сын Лев Гумилев (1912-1992) — известный историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. Второй женой Николая Гумилева стала Анна Энгельгардт (1895-1942), дочь историка и литературоведа Николая Энгельгарта. От этого союза в 1919 году родилась дочь Елена, которая скончалась от голода во время блокады Ленинграда в 1942 году.

В 1910-1918 годах его супругой была поэтесса Анна Ахматова (настоящая фамилия Горенко, 1889-1966), в 1912 году у них родился сын Лев Гумилев (1912-1992) — известный историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. Второй женой Николая Гумилева стала Анна Энгельгардт (1895-1942), дочь историка и литературоведа Николая Энгельгарта. От этого союза в 1919 году родилась дочь Елена, которая скончалась от голода во время блокады Ленинграда в 1942 году.

У Николая Гумилева был сын Орест Высотский (1913-1992) от актрисы Ольги Высотской. Его мемуары об отце были опубликованы под названием «Николай Гумилев глазами сына».

Единственный в России музей Николая Гумилева открыт в городе Бежецке Тверской области в деревне Слепнево в сохранившейся родовой усадьбе семьи Гумилевых.

Там же, в Бежецке, установлен памятник поэту и его семье — первой жене Анне Ахматовой и сыну Льву Гумилеву. Памятники Николаю Гумилеву открыты в Коктебеле (Крым) и в поселке Шилово Рязанской области.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Николай Гумилев — Биография Николая Гумилева — Русская поэзия

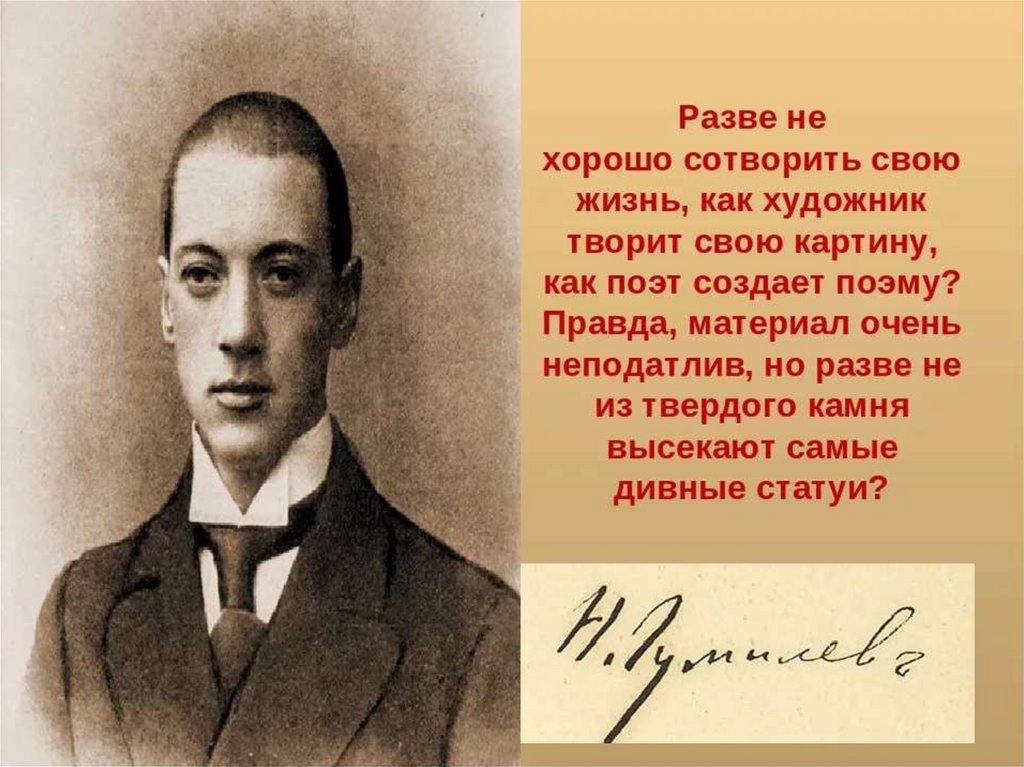

Николай Гумилев

Краткая биография

Николай Степанович Гумилев (1886-1921) родился в Кронштадте. Отец – морской врач. Детство провел в Царском Селе, в гимназии учился в Петербурге и Тифлисе. Стихи писал с 12 лет, первое печатное выступление в 16 лет – стихотворение в газете «Тифлисский листок».

Осенью 1903 семья возвращается в Царское Село, и Гумилев заканчивает там гимназию, директором которой был Ин. Анненский (учился плохо, выпускные экзамены сдал в 20 лет). Переломный момент – знакомство с философией Ф. Ницше и стихами символистов.

В 1903 познакомился с гимназисткой А. Горенко (будущей Анной Ахматовой). В 1905 в издании автора выходит первый сборник стихов – «Путь конквистадоров», наивная книга ранних опытов, которой, тем не менее, уже найдена собственная энергичная интонация и появился образ лирического героя, мужественного, одинокого завоевателя.

В 1906, после окончания гимназии, Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции в Сорбонне и заводит знакомства в литературно-художественной среде. Предпринимает попытку издания журнала «Сириус», в трех вышедших номерах которого печатается под собственной фамилией и под псевдонимом Анатолий Грант. Посылает корреспонденции в журнал «Весы», газеты «Русь» и «Раннее утро». В Париже, и тоже в издании автора, вышел второй сборник стихов Гумилева – «Романтические стихи» (1908), посвященный А. А. Горенко.

С этой книги начинается период зрелого творчества Н. Гумилева. В. Брюсов, похваливший – авансом – первую его книгу, с удовлетворением констатирует, что не ошибся в своих прогнозах: теперь стихи «красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме». Весной 1908 года Гумилев возвращается в Россию, сводит знакомство с петербургским литературным светом (Вячеслав Иванов), выступает постоянным критиком в газете «Речь» (позже начинает печатать в этом издании также стихи и рассказы).

Осенью совершает свою первую поездку на Восток – в Египет. Поступает на юридический факультет столичного университета, вскоре переводится на историко-филологический. В 1909 принимает деятельное участие в организации нового издания – журнала «Аполлон», в котором в дальнейшем, до 1917 года, печатал стихи и переводы и вел постоянную рубрику «Письма о русской поэзии».

Собранные в отдельную книгу (Пг., 1923) рецензии Гумилева дают яркое представление о литературном процессе 1910-х годов. В конце 1909 года Гумилев на несколько месяцев уезжает в Абиссинию, а вернувшись, издает новую книгу – «Жемчуга».

25 апреля 1910 Николай Гумилев венчается с Анной Горенко (разрыв их отношений произошел в 1914 году). Осенью 1911 создается «Цех поэтов», манифестировавший свою автономию от символизма и создание собственной эстетической программы (статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», напечатанная в 1913 в «Аполлоне»). Первым акмеистическим произведением считали в Цехе поэтов поэму Гумилева «Блудный сын» (1911), вошедшую в его сборник «Чужое небо» (1912). В это время за Гумилевым прочно укрепилась репутация «мастера», «синдика» (руководителя) Цеха поэтов, одного из самых значительных современных поэтов.

В это время за Гумилевым прочно укрепилась репутация «мастера», «синдика» (руководителя) Цеха поэтов, одного из самых значительных современных поэтов.

Весной 1913 в качестве начальника экспедиции от Академии Наук Гумилев уезжает на полгода в Африку (для пополнения коллекции этнографического музея), ведет путевой дневник (отрывки из «Африканского дневника» публиковались в 1916, более полный текст увидел свет в недавнее время).

В начале Первой мировой войны Н. Гумилев, человек действия, поступает добровольцем в уланский полк и заслуживает за храбрость два Георгиевских креста. В «Биржевых ведомостях» в 1915 публикуются его «Записки кавалериста».

В конце 1915 выходит сборник «Колчан», в журналах печатаются его драматургические произведения – «Дитя Аллаха» (в «Аполлоне») и «Гондла» (в «Русской мысли»). Патриотический порыв и упоенность опасностью скоро проходят, и он пишет в частном письме: «Искусство для меня дороже и войны, и Африки».

Гумилев переходит в гусарский полк и добивается отправки в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт, но по пути задерживается в Париже и Лондоне до весны 1918. К этому периоду относится цикл его любовных стихов, составивший вышедшую посмертно книжку «Кенией звезде» (Берлин, 1923).

К этому периоду относится цикл его любовных стихов, составивший вышедшую посмертно книжку «Кенией звезде» (Берлин, 1923).

В 1918 по возвращении в Россию Гумилев интенсивно работает как переводчик, готовя для издательства «Всемирная литература» эпос о Гильгамеше, стихи французских и английских поэтов. Пишет несколько пьес, издает книги стихов «Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» (1918) и другие. В 1921 выходит последняя книга Гумилева, по мнению многих исследователей, – лучшая из всех, им созданных, – «Огненный столп».

3 августа 1921 года Гумилев арестован ЧК по делу о т.н. «таганцевском заговоре» и 24 августа приговорен к расстрелу.

Имя его было одним из самых одиозных в истории официальной русской литературы на протяжении всего советского периода. Лишь в 1992 году Гумилёв был реабилитирован

Николай Степанович Гумилёв | Русский поэт

- Год рождения:

- 15 апреля 1886 г. Кронштадт Россия

- Умер:

- 24 августа 1921 г.

(35 лет)

Санкт-Петербург

Россия

(35 лет)

Санкт-Петербург

Россия

- Механизм/стиль:

- Символизм акмеисты

- Известные члены семьи:

- супруга Анна Ахматова

Посмотреть все связанные материалы →

Николай Степанович Гумилёв , Гумилёв также пишется Гумилёв , (род. 15 апреля 1886, Кронштадт, Россия — умер 24 августа 1921, Петроград [ныне Санкт-Петербург]), русский поэт и теоретик Основал и возглавил акмеистическое движение в русской поэзии в годы до и после Первой мировой войны. под влиянием поэта и педагога Иннокентия Анненского. Первые опубликованные тома стихов Гумилёва, Путь конквистадоров (1905; «Путь конкистадоров»), Романтические цветы

Он вернулся в Петербург в 1908 году и в следующем году стал одним из основателей Аполлон , ставший ведущим поэтическим журналом в России в предвоенные годы. В 1910 году он женился на поэтессе Анне Ахматовой, но менее чем через год супруги расстались и развелись в 1918 году.

Он вернулся в Петербург в 1908 году и в следующем году стал одним из основателей Аполлон , ставший ведущим поэтическим журналом в России в предвоенные годы. В 1910 году он женился на поэтессе Анне Ахматовой, но менее чем через год супруги расстались и развелись в 1918 году.Викторина «Британника»

Любимые литературные произведения: правда или вымысел?

Любите литературу? Эта викторина выясняет правду о любимых писателях и историях, старых и новых.

Гумилев был неутомимым литературным организатором, и в 1911 году он вместе с Сергеем Городецким создал группу, известную как «Гильдия поэтов». Среди членов группы были Ахматова и Осип Мандельштам, которые вместе с Гумилевым вскоре составили ядро зарождающегося акмеистического движения в русской поэзии. Сборник стихов Гумилёва под названием Cuzoe nebo (1912; «Чужое небо») закрепил за ним репутацию ведущего русского поэта.

Во время Первой мировой войны Гумилев воевал на фронте добровольцем, а в 1917 году после первой русской революции в 1917 году служил специальным комиссаром Временного правительства в Париже. Он вернулся в Россию в 1918 году и работал преподавателем писательского мастерства в Петрограде, где безуспешно пытался возродить Гильдию поэтов-акмеистов как объединение писателей, не связанных с большевистской партией. Он достиг своего полного художественного роста в стихах, опубликованных в

Он вернулся в Россию в 1918 году и работал преподавателем писательского мастерства в Петрограде, где безуспешно пытался возродить Гильдию поэтов-акмеистов как объединение писателей, не связанных с большевистской партией. Он достиг своего полного художественного роста в стихах, опубликованных в

Лирика Гумилева охватывает самые разные темы. Действие многих стихотворений его среднего периода происходит в Африке или других экзотических местах и прославляет жизнь, полную романтических приключений, мужского героизма и физического мужества. Поэзия в его последних трех томах показывает смещение внимания к духовным проблемам и характеризуется большей стилистической сложностью, повышенной философской глубиной и более личностным элементом.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Джоном М. Каннингемом.

Николай Гумилев | Фонд «Поэзия»

Разносторонний критик, переводчик, прозаик и теоретик поэзии, Николай Степанович Гумилев был новаторским, творческим и влиятельным поэтом, пользовавшимся особой известностью в России в годы, предшествовавшие революции 1917 года. Гумилев родился в 1886 году. , в Кронштадте. С 1906 по 1908 год он жил в Париже, Франция, где посещал университетские лекции. Позже он учился в Санкт-Петербурге, Россия, но не получил степени. В студенческие годы он познакомился с Анной Андреевной Горенко, ставшей впоследствии известной поэтессой под именем Анны Ахматовой, на которой женился в 1910.

Гумилев последовал за Путь конквистадоров с такими поэтическими сборниками, как Романтические цветы («Романтические цветы», 1908) и Жемчуга («Жемчуг», 1910), которые, хотя и написаны в традициях символизма, произвели впечатление на современников. критики своей богатой, экзотической, смелой образностью. Эти работы, как отмечает Сэмпсон в своих Русская литература Трехквартально оценка, «показать созревание и развитие».

Гумилев был активным участником литературной жизни Петербурга как поэт и критик. Особо интересуясь поэтикой — теорией поэзии — Гумилев сыграл важную роль в создании нового литературного течения — акмеизма. Гумилев основал «Гильдию поэтов», а в 1912 году вместе с поэтом Сергеем Городецким изобрел термин «акмеизм», основанный на греческом слове akme , означающем «вершина», для обозначения новой направленности в поэзии.

Реакция на мистический подход к поэзии, предоставивший многим современникам Гумилева возможность обращаться к метафизическим и духовным предметам, акмеизм с его акцентом на поэтическую технику, а также на приемы, способствующие ясности выражения, не только получил широкое одобрение критиков , но и оказал значительное влияние на русскую поэзию. Образцом этой поэзии ясности и лаконичности является собственное произведение Гумилева  Тем не менее, как писали критики, Гумилев продолжал упиваться экзотикой, свойственной его ранней поэзии.

Тем не менее, как писали критики, Гумилев продолжал упиваться экзотикой, свойственной его ранней поэзии.

Когда началась Первая мировая война, Гумилев пошел добровольцем на службу и вскоре оказался в кавалерии. В конце концов он сражался на передовой, где проявил себя как солдат с выдающимся мужеством. За свои старания он получил две медали, в том числе заслуженный Георгиевский крест.

В последующих сборниках — в частности, Колчан («Колчан», 1916) — Гумилев проявил себя как автор стихов о войне. Н. Елена Русинко писала в Славянском и Восточно-Европейском Журнале , «Военные стихи Гумилева обычно экзальтированы и риторичны по тону. Он трактует «поэтические» аспекты ситуации (честь, мужество, самопожертвование), мало заботясь об объективной реальности». Таким образом, Гумилев, несмотря на свои акмеистические идеи, остался верен поэзии как выражению фантазии. Рассказывая о «Солнце духа» («Солнце духа»), Русинко отмечал «риторическое изобилие» Гумилева и его «патриотический пыл». Марк Слоним описал Колчан в Современная русская литература: от Чехова до наших дней как наполненный «ожесточенными боями, дикими туземцами и пейзажами Восточной Африки». Слоним добавил: «В лесах и пустынях Черного континента [Гумилев] нашел не только гордых бойцов, которые великолепно умирают… но и буйство красок, силу и спонтанный и великолепный порыв жизненного инстинкта».

Марк Слоним описал Колчан в Современная русская литература: от Чехова до наших дней как наполненный «ожесточенными боями, дикими туземцами и пейзажами Восточной Африки». Слоним добавил: «В лесах и пустынях Черного континента [Гумилев] нашел не только гордых бойцов, которые великолепно умирают… но и буйство красок, силу и спонтанный и великолепный порыв жизненного инстинкта».

Гумилева в итоге перевели с боевой службы на административные должности, но когда в 1917 году в России грянула революция, он вернулся домой. Он нашел работу лектором, но также продолжал выпускать сборники стихов. Среди других публикаций Гумилева

По словам Дмитрия Оболенского, поэтическое творчество Гумилева достигает своего апогея в период после 1918 года. Усматривая в поэзии Гумилева некоторую двойственность, двойственность, которая, по его мнению, характеризует творчество Ахматовой, Оболенский писал, что в стихах, написанных между 1918 и 1921 г. Гумилев «добился замечательной эмоциональной напряженности и провидческой силы — как в «Шестом чувстве» или навязчиво-наводящем «Трамвае, заблудившемся».

В отличие от многих своих коллег, Гумилев не был сторонником большевиков. власть в России. Фактически он открыто провозгласил себя монархистом. Кроме того, он выразил свое презрение к революции, опубликовав « Огненный столп » («Огненный столп», 1921 г.), сборник фантастических, даже кошмарных стихов, отвергающих торжество коммунистов. Здесь Гумилев глубоко выражает свою ненависть к революции и свое презрение к тому, что коммунизм делает упор на коллективное, а не на индивидуальное. Следующий том, Шатер («Палатка», 1921), так же язвителен в своих рассуждениях о революции.

(35 лет)

Санкт-Петербург

Россия

(35 лет)

Санкт-Петербург

Россия