За его маленький рост…Михаил Юрьевич Лермонтов. — Совесть

Вот кого, по-моему, угнетала собственная внешность вкупе с маленьким ростом, так это великого нашего поэта, талантливейшего человека — Михаила Юрьевича Лермонтова.Натура страстная, амбициозная и чрезвычайно одаренная от Господа Бога. Так и кажется, раздираемая своими противоречиями и комплексами…

Пишут, что рост Михаила Юрьевича был — 169 см. Не такой уж и маленький. Но, непропорционально широкие плечи, видимо

зрительно уменьшали его рост. И рядом «со товарищи», что были и высоки и красивы, наш поэт становился ядовито насмешливым

и язвительным. Страстная натура преобладала порою над талантливым разумом.

Вот что писал в своих воспоминаниях И.А.Арсеньев — родственник поэта по линии бабушки и мамы:

-«Бабушка поэта Лермонтова (Е.А.Арсеньева), наезжая с внуком в Москву, посещала наш дом. Старушка Арсеньева, обожавшая

своего внука, жаловалась на него моей матери. Судя по ее рассказам, внучек-баловень, пользуясь безграничной любовью

своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана. Не хотел никого слушаться, трунил над всеми, даже над

своей бабушкой.

Одаренный от природы блестящими способностями и редким умом , Лермонтов любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках над окружающею его средою. И своими колкими, часто очень меткими остротами,

оскорблял людей.

С таким характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностью, он вступил в жизнь. И, понятно, тут же нажил себе

множество врагов.

Будучи некрасив собою, крайне неловок и злоязычен, он, войдя в возраст юношеский, когда страсти начинают разыгрываться —

не мог нравиться женщинам. А, между тем, был чрезвычайно влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное самолюбие. Это служило поводом с его стороны к беспощадному бичеванию женщин.

(Лучший метод обороны — наступление?)

Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек, он был мелочен и несносен.

Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них, были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного

рукою человека доброго и сердечного. Человека, которого Лермонтов довел своими насмешками почти до сумасшествия.

Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова.

И в годовщины этого рокового события, удалялся всегда на несколько недель в какой-либо из московских монастырей

на молитву и покаяние.»

Ну что тут скажешь? Как же было бабушке не любить безумно своего единственного внука…Кто ее посмеет осудить, между нами,

бабушками говоря?

Ее личная судьба была безрадостна. Будучи женщиной весьма обеспеченной (имение — 600 душ), личного счастья

Елизавета Алексеевна не ведала. Муж гулял от жены в открытую, Его постоянная любовница, жена владельца соседнего поместья,

не стеснялась этой связи и являлась с визитами в дом любовника, когда заблагорассудится. Одна радость была — единственная доченька Машенька. И когда однажды, Елизавета Алексеевна не выдержала и послала дворового человека предупредить

любовницу мужа, что на детский праздник к Машеньке визит этой дамы нежелателен…Муж демонстративно покончил с собой

прямо на детском празднике. Выпил какой-то яд.

Потом выросла Машенька и влюбилась в человека яркого, страстного, гулену и дамского угодника, капитана в отставке (по-моему)

Юрия Лермонтова. Уговоры и мольбы матери не помогли. Машенька вышла замуж по любви. Родился сынок Мишенька.

А молодой муж продолжал жизнь гулевую и страстную. А жену стал поколачивать, чтобы не возникала и не плакала.

Так и вколотил в гроб 23-х годочков от роду (по-моему).

Елизавета Алексеевна и забрала Мишеньку к себе на воспитание. Как единственного родного человечка и будущего наследника.

Мальчика обучали языкам и искусствам. А был мальчик слаб здоровьем. Бабушка душу вкладывала в любимого внука. Учила, лечила

безумно любила. Крестьянских детей одевали солдатиками и присылали Мишеньке вместо игрушек. Мишенька командовал своей армией. Потом двух мальчиков из дальних родственников, Елизавета Алексеевна взяла в дом на постоянное жительство, дабы Мишеньке было веселей в детской компании. «Я тебе сказал сделать это!» — говаривал Мишенька товарищу по играм.

«Так ты хоть умри, но сделать то, что я сказал, обязан!»

Когда мальчик подрос и стал поглядывать на девушек, бабушка специально для Мишеньки брала в дом молоденьких красивых

горничных. Бывало, девушки беременели, и их срочно выдавали замуж.

А Мишенька, застенчивый и неуклюжий тинейджер был уже влюблен. Екатерина Сушкова, черноглазая красавица с великолепной

косой, была на несколько лет постарше. Уже выезжала в свет, посещала балы, имела поклонников. И над влюбленным подростком

подшучивала и посмеивалась вместе с подружкой. А Мишель страдал. И никто не понимал, как серьезно он страдал.

Мальчик впервые не получал то, чего страстно хотел. А хотел он не любви, так мести. И он отмстил.

Через несколько лет, прослышав, что Катеньке предложил руку и сердце давний приятель Лопухин…Кстати, богатый и красивый…

Мишель принялся претворять план жестокой мести в жизнь. Надо сказать, что Катенька Сушкова не была особенно избалованна

судьбой. Жила она у властной самодурки-тетки на хлебах. И вырваться на свободу могла только при условии замужества.

Тут-то и появился в ее жизни старый знакомец Мишель. Язык у юноши был уже подвешен, актерские данные имелись.

Началось наступление на любовном фронте. Мишель клялся и божился в неземной любви. Он присутствовал на всех балах, он

танцевал кстати прекрасно. Звал замуж Катеньку, говорил, что бабушка согласна. Подарил кольцо в знак горячей любви.

А жених — Лопухин, был простодушен и не так сладкоголос, как Мишель…И сердце девушки начало подтаивать, не выдержало

страстного напора. А Мишель разыгрывал прямо Шекспировские пьесы…

Он притворялся тяжело больным, и тот самый приятель Лопухин сидел у его постели до поздней ночи.

А когда уходил домой, Мишель срочно выздоравливал, мчался на бал и успевал потанцевать с Катенькой. Слухи росли и ширились.

А когда жертва была готова и отказала Лопухину…Мишель написал анонимное письмо якобы Катеньке. Письмо попало в руки

деспотичной тетки. Был грандиозный скандал. Мишеля в дом больше не пустили, чего он и добивался.

И на балах он стал с почти невестой демонстративно холоден и суров. Мишель был счастлив. Он отомстил, о чем со злобной радостью писал друзьям и знакомым. «Я плакал от любви ребенком, вот теперь пусть она поплачет».

Потом — первая дуэль. Сослан на Кавказ. Здесь встретился с Мартыновым, давним знакомцем еще по Москве.

Лермонтов частенько навещал московский дом родителей Мартынова, был хлебосольно принимаем. Сам Мартынов был высок, красив, блестяще обраован. И, видимо, спокоен и дружелюбен по натуре.

Посему и был выбран мишенью для язвительно-безжалостного острословия Мишеля. В дамском обществе, вестимо.

Мартынов:» Я прошу вас не высмеивать меня в присутствии дам!»

Мишель: «Я делаю то, что нахожу нужным.»

Вседозволенность, замешанная на заносчивости…Зачем человек столь одаренный так испытывал судьбу?

Будучи талантливейшим поэтом и писателем, одаренным художником и ваятелем. Зачем?

Неужели, только по причине своего небольшого роста и не самой привлекательной внешности — комплекс неполноценности?)

Этот одаренный человек искушал судьбу с одержимостью обреченного. Не любовью, даже не жалостью к той же бабушке, для которой был смыслом жизни…Как тинейджер, что пышет ядовитым сарказмом, ранит души, сам не понимая, что творит…

И судьба однажды приняла вызов. Судьба выстрелила рукой Мартынова прямо в мятущееся сердце поэта.

А что, если был бы Мишель высок и красив, может тратил бы он свои способности на творчество.

А может, еще столько сердец сломал бы мимоходом. Как говорится, -«бодливой корове Бог рог не дает».

Может и так. Может быть эта мятежная душа — наследственность? И так может быть.

«Под ним струя, светлей лазури

Над ним луч солнца золотой,

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в буре есть покой!»

Эгоцентричный, самолюбивый человек – поэт Михаил Юрьевич Лермонтов: VIKENT.RU

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остаётся жить!

М.Ю. Лермонтов, Завещание

Русский поэт, писатель.

М.Ю. Лермонтов родился болезненным и воспитывался без матери (она умерла) и отца в имении бабушки.

«Елизавета Алексеевна Арсеньева, урождённая Столыпина, пензенская помещица, влиятельная и властная барыня, брившая для поучения бороды крепостных, не доверявшая книжникам, говорившая про Пушкина, что он добром не кончит, несчастливая в замужестве, схоронившая молодую дочь, лелеявшая единственного внука. Жития её было семьдесят два года (1773-1845). Вот и всё. Да славится её имя во веки веков! Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ему отец, уже не могла дать мать, ещё не могли дать грядущие поколения, в которой отказали ему множество знакомых и современников. Одна — против вздорных, слепых, надменных, ленивых, алчных, желающих истребить и истребивших, каждый день, каждое мгновение, всей жизнью, не имеющей значения и цены без него. И Лермонтов был любим, как только может быть любим человек. Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом, — не больше той, одной, бабушкиной. Мы всегда будем его видеть таким, каким она его видела: осененным божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым».

Ахмадулина Белла, Лермонтов. Из архива семейства Р./ Сны о Грузии, Тбилиси, «Мерани», 1979 г., с. 514.

«Лишённый из-за болезни «… возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. […] в маленьком Лермонтове произошёл своего рода переворот, и он начал сочинять так рано, как, пожалуй, никто из наших великих не начинал. Вообще у него всё было не по годам: мальчиком он писал вполне взрослые, отточенные стихи; отроком мыслил не просто зрело, а как пристало настоящему мудрецу; впервые влюбился десяти лет от роду, причем по-настоящему, по-мужски; с младых ногтей мучился страхом смерти, а если ребёнок постоянно думает о небытии, то от него точно жди «Патетической симфонии», теории относительности, «Мёртвых душ»; учась в Благородном пансионе при Московском университете, он уже был похож на сердитого старичка.

Заметим, что эгоцентризм Михаила Юрьевича по молодости лет складывался из того, что он

1) как Гоголь, чувствовал в себе предназначение необыкновенное,

2) стеснялся своего мелкотравчатого дворянства,

3) был нехорош собой.

Против правды не пойдёшь: Лермонтов

Вячеслав Пьецух, Тяжёлые люди, или проведение и поэт, «Литературная газета», 2003 г., N 6.

«Роковая развилка в судьбе Лермонтова — переезд из Москвы в Петербург в 1832 году и последовавший за этим выбор: Петербургский университет или школа гвардейских прапорщиков и кавалерии-ских юнкеров.

Лермонтову было жаль незачтённого года, проведённного в Московском университете, и он решил переменить биографию — сделаться военным.

Мы, знающие, чем всё кончилось, можем горестно воскликнуть, жаль было незачтённого студенческого года, а в итоге — преждевременно оборвавшаяся, «незачтённая» жизнь! Спору нет, поступи Лермонтов в Петербургский университет, и в его жизни появились бы шансы найти более адекватную себе среду и может быть, покончить с роковым своим одиночеством.

Но имеем ли мы право в целях благополучия исправлять судьбу гения? Одиночество было его призванием, соответствовало его пророческому статусу в мире. Окончи он университет — глядишь, был бы наконец «социализирован» в среде профессиональных литераторов с их неизбежной «партийной» этикой, взаимными противостояниями, требованиями сокрытия партийных тайн и проведения определённой «линии»! Мы уже знаем, какую цену за партийную принадлежность платит талант: от него требуют, чтобы верность жизни он заменил верностью «направлению» и измены не прощают. Все эти законы партийной лояльности — не для Лермонтова.

Да и нам он дорог именно как одинокий судья и свидетель эпохи, не корректирующий своих наблюдений под влиянием очередной идейной моды и догмы.

Юнкерская школа с её специфическим духом — смесью казармы и богемы — очень плохой «университет» для нашего юноши, но её агрессивности не хватает на то, чтобы пленить дух. Здесь наш поэт сохраняет свое изгойское одиночество, а его интровертность, спрятанная глубже, накапливает взрывные энергии. Напротив, университет и ожидаемая вслед за ним карьера профессионального литератора чреваты куда большей репрессией своевольного романтического духа, призвание которого — одинокая борьба. Здесь — жёсткая дилемма: быть либо предельно чутким медиумом, выражающим таинственный ропот космических стихий, либо исполнителем изменчивых социальных заказов.

Учтём и то обстоятельство, что из университета путь вёл в замкнутую субкультуру передовых интеллектуалов, из школы юнкеров — в открытую и пеструю, разнообразную, как сама Россия, провинциальную кавказскую среду».

Панарин А.С., Завещание трагического романтика / Русская культура перед вызовом постмодернизма, М., Институт философии РАН, 2005 г., с. 70-71.

Интересно, что в дневнике его литературного героя Григория Печорина, можно прочесть: «Я никогда не был подлым, агрессивным человеком. Но все окружающие видели подлеца в моём лице, видели черты предательства, и эти черты, в конце концов, появились».

Лермонтов М.Ю., Герой нашего времени / Стихотворения. Проза, М., «Школа-пресс», 1999 г., с. 430.

Самым знаменитым выпускником Школы гвардейских подпрапорщиков «… был, несомненно, Михаил Лермонтов (столь раздражавший императора Николая). Похоже, бесстрашие, даже безоглядность тогда особенно ценились среди воспитанников. Лермонтов же и в жизни своей всегда был готов к крайней опасности. Здесь же, на манеже, он попытался показать свою удаль: вскочил на невыезженную лошадь, был сброшен; всполошились и другие лошади, одна из которых сильным ударом разбила юнкеру ногу. Юного поэта вынесли тогда с манежа без чувств. Нога его после будет кривой, за что его будут поддразнивать однокашники. И после, прихрамывая, он черпал в обретенном недуге байронический взгляд на мир (знаменитый английский поэт был отмечен сходным физическим недостатком)».

Федякин С.Р., Мусоргский, М., «Молодая гвардия», 2009 г., с. 37.

В 1837 году, на следующий день после дуэли А.С. Пушкина прошёл слух о его смерти… Молодой корнет лейб-гвардии гусарского полка М.Ю. Лермонтов пишет первую часть стихотворения «Смерть поэта», сразу ставшую известной: стихи массово переписывались от руки в и заучивались наизусть. Через 10 дней, после спора с другом о взаимоотношениях Пушкин-Дантес, он дописал заключительные 16 заключительных строк стихотворения: «А вы, надменные потомки…» и т.д., вызвавшие негодование царского двора. Поэт был арестован. Пока он находился под арестом, на клочках бумаги, в которую заворачивали хлеб и при помощи вина, печной сажи и спички, написал стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед…». Через месяц по указу царя М.Ю. Лермонтов был переведён из гвардейского полка, расквартированного в Санкт-Петербурге в обычный полк, стоявший на Кавказе — в Тифлисе…

«Пример цельной биографии — М. Лермонтов. В шалости и мальчишестве он проявлял творческий порыв, который позволял ему как отважно командовать лихим батальоном, так и присесть на ручку кресла в кабинете редактора А.А. Краевского и как бы невзначай сочинить «И скучно, и грустно, и некому руку подать…»; прославить Демона в православной стране, написать (и издать в 1837 г. в «самиздате»!) великие обличительные строки, завершающие «На смерть поэта» (их полезно и сегодня читать правителям России), и после этого глупо умереть совсем юным на горе Машук от пули не умеющего стрелять человека, который, к тому же, считал Лермонтова своим лучшим другом… Можно лишь горевать о ранней смерти столь невероятно одарённого человека, но его жизнь — это жизнь по избранной им самим судьбе!»

Аллахвердов В. М., Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений, СПб, «ДНК», 2001 г., с. 101.

Вспоминает граф А.А. Игнатьев: «Я встречал Мартынова в Париже. Мы, тогда молодые, окружили его, стали дразнить, обвинять: «Вы убили солнце русской поэзии! Вам не совестно?» — «Господа, — сказал он, — если бы вы знали, что это был за человек! Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда на дуэли, я бы убил его потом. Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами. Поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке». Такой был характер, очень язвительный, может быть, и несчастный — это я уж от себя добавлю. Как близко оказывается от нас 1841 год! Убийца Лермонтова рассказал об этом Игнатьеву, Игнатьев — мне, я – вам».

Кончаловский А.С., Низкие истины, М., Коллекция «Совершенно секретно», 1999 г., с. 30.

Мартынов – «… убийца Лермонтова тоже порывался написать воспоминания о поэте (как-никак он знал его много лет!) и, очевидно, хотел в какой-то мере оправдаться перед современниками и потомками. Он дважды начинал свои записи и оба раза бросал, написав по несколько страниц; дальше воспоминаний об учёбе в юнкерской школе Мартынов не пошёл. Мартынов прожил 60 лет и умер спустя 34 года после дуэли».

Лаврин А.П., Хроники Харона: энциклопедия смерти, Новосибирск, «Наука», 1995 г., с. 617.

«Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, завещал не писать на могиле его имени и не ставить себе никакого памятника. Какое различие с Дантесом, до конца своей долгой и благополучной жизни убеждённого в том, что у него не было «другого выхода» (хотя выход был совсем простой — пожертвовать своей внешней честью ради внутренней)».

Лихачёв Д.С., Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет, Л., «Советский писатель», 1989 г., с. 332.

На его творчество явно оказали влияние произведения Джорджа Байрона и А.С. Пушкина.

Михаил Лермонтов, биография, новости, фото

Биография Михаила Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов – классик русской литературы, мыслитель, основоположник отечественного психологического романа, духовный преемник Александра Пушкина, умноживший и обогативший его наследие, один из самых мистических русских писателей, в 16 лет предсказавший революцию, Гражданскую войну и собственную смерть, ярко проявивший себя также как художник. За свою короткую жизнь он написал множество бессмертных творений – «Герой нашего времени», «Смерть Поэта», «Мцыри», «Тамара», «Бородино», «Пророк», «Кавказский пленник», «Парус».Его творчество, сочетавшее глубокую идейность, силу чувств и высокого мастерства, оказало огромное влияние на поэтов, писателей, музыкантов и послужило вдохновением для других художников, создавших фильм-балет «Маскарад», оперу «Демон», кинофильмы «Княжна Мери», «День ярости», «Фаталист», «Ашик-Кериб» и пр.

Детство

Будущий гениальный литератор появился на свет 15 октября 1814 года в Москве, в семействе отставного красавца-капитана Юрия Петровича и Марии Михайловны, дочери Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (до замужества Столыпиной). По семейному преданию, со стороны отца он являлся потомком древнего шотландского рода Лермóнтов. Мать – добрая, музыкально одаренная, хрупкая и болезненная женщина – умерла от чахотки, не дожив до 22 лет. Трехлетний Миша согласно завещанию остался на попечении бабушки (ее муж умер еще до рождения внука). Елизавета Арсеньева была умной, деятельной и энергичной особой, безмерно любящей, но властной и строгой. В истории она осталась как «самая известная бабушка русской литературы». Рос Мишель, как звали его близкие, в бабушкином имении в Пензенской губернии, в разлуке с отцом, которого теща недолюбливала. Мальчик не отличался ни веселым нравом, ни крепким здоровьем, был одиноким и угрюмым ребенком. Усилиями бабушки он получил дома великолепное начальное образование: играл на пианино, флейте и скрипке, владел тремя языками, отлично рисовал, был силен в шахматах и математике. Для укрепления здоровья внука Елизавета возила его на кавказские Минеральные Воды. Свои чувства и восторг от этих поездок поэт позже выразил в стихах «Утес», «Кавказ», «Песнь Казбича», «Кинжал», «Черкесы» и пр.В Белокаменной

В 1827-м бабушка вместе с 13-летним Мишей перебралась в Москву с целью подготовки внука к поступлению в Университетский пансион. С сентября следующего года он начал учиться в этом заведении – одном из самых лучших в стране. Уже осознавая свое творческое призвание, подросток, кроме стихов, сочинил несколько поэм, включая начальную редакцию «Демона», «Корсар», «Два брата». По мнению критиков, в них прослеживалось влияние его кумира Байрона. Кроме английского романтика воображение Лермонтова в тот период волновали Шекспир и немецкий драматург Шиллер – он читал их в подлиннике. В 16 лет юный поэт стал студентом Московского Университета, вначале учился на нравственно-политическом отделении, затем перевёлся на словесное. Этот период жизни стал вершиной раннего творчества Лермонтова. Он освоил множество литературных жанров, создавая элегии, песни, посвящения, драмы, включая известное произведение антикрепостнической направленности «Странный человек», а также мрачное и пророческое «Предсказание».Юноша обладал поражающими окружающих способностями. Его сокурсник Виссарион Белинский восхищенно отмечал, что Михаил знал наизусть почти всего Байрона и Гете. Позже литературный критик писал:

«На горизонте нашей поэзии взошло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой величины».

В университетские годы Михаил абсолютно не был склонен к общению – ни с кем не дружил, дискуссии игнорировал, в общества и кружки не вступал, а профессорам дерзил. В конце второго года обучения он вызвал очередное недовольство преподавателей пренебрежением к лекционному материалу при вольнодумии и знаниях сверх утвержденной программы и в итоге ушел из вуза.В городе на Неве

В 1832-м молодой человек прибыл в Петербург, рассчитывая продолжить занятия в столичном университете. Однако там отказались принять его на 3-й курс (с учетом двух лет обучения в Москве). Он оскорбился и кардинально поменял планы – пошел в Школу гвардейских прапорщиков.Гуляя у Финского залива, Лермонтов создал свое знаменитое произведение изящной словесности, ставшее его поэтическим кредо – «Парус». Но вместо воспетой «бури, побега и счастья» в учебном заведении его ожидали два «злополучных», по его словам, года казарменной муштры и запрета на чтение художественной литературы. В учебе он был среди лучших студентов, держался вызывающе и независимо, продолжал творить, но пережил момент спада творческой активности.

В 1834-м 20-летний выпускник Школы начал службу в гвардейском Гусарском полку, располагавшемся в Царском Селе. Наконец ощутив себя свободным, он окунулся в светскую жизнь столицы, работал над «Маскарадом», «Боярином Оршей», над романом «Вадим». Дебютом поэта в печати оказалось стихотворная повесть «Хаджи-Абрек». В 1835-м ее передал в издание «Библиотека для чтения» Николай Юрьев. В 1837-м молодого литератора потрясло сообщение о гибели Александра Пушкина. Он создал сделавшее его знаменитым в 23 года сочинение «Смерть поэта», выразив скорбь и гнев прогрессивного русского общества и прямо указав на убийц. Его политическая острота и широкое распространение вызвало беспокойство властей. Автора, написавшего к тому времени более 300 стихов, несколько пьес, поэм и показавшего себя зрелым мастером, мыслителем и патриотом, взяли под арест. Сидя в камере, он написал сажей на оберточной бумаге: «Узника», «Молитву», «Желанье».В ссылке

После суда, проходившего при участии Николая I, благодаря Жуковскому и светским связям бабушки молодой человек был избавлен от участи заключенного и отправлен в драгунский Нижегородский полк, охранявший Лезгинскую кордонную линию. На пути к месту назначения он остановился в Москве, готовящейся к празднованию 25-летнего юбилея Бородинской битвы, и создал «Бородино» (переработав текст своего юношеского стиха «Поле Бородино»). На Кавказе он познакомился с декабристами, включая Александра Одоевского, посещал Пятигорск, Тифлис. Кавказские мотивы нашли отображение во многих его литературных произведениях, включая «Героя нашего времени», а также в картинах и зарисовках. Однако Лермонтова все чаще одолевали чувства скептицизма и рефлексии. Стараниями Жуковского и Елизаветы Алексеевны в 1838-м он вернулся в Петербург, где вошел в число литературной элиты, включавшей Петра Андреевича Вяземского, Николая Михайловича Карамзина, Ивана Сергеевича Тургенева. Он часто посещал поэтические собрания, бывал в театре и у своего покровителя Василия Андреевича, печатал новые стихи в «Современнике» и в журнале «Отечественные записки». В 1840-м после ссоры с атташе французского посольства Эрнестом де Барантом и последовавшей дуэли стихотворец снова оказался на Кавказе. Новое назначение Михаил воспринял как должное: с отвагой участвовал во многих сражениях, включая битву на речке Валерик, посвятив событию одноименное стихотворение. В том же году был выпущен единственный прижизненный сборник его сочинений, содержавший две поэмы из 36 написанных и 26 стихов из существовавших более четырех сотен. Спустя год в феврале Михаил получил отпуск и приехал в Северную Пальмиру. Он занимался подготовкой к публикации «Демона», планировал издание собственного журнала, мечтал уйти в отставку. Однако его прошение, как и представление командования к награде, было отклонено. Вместо этого в апреле ему вручили высочайшее предписание покинуть Петербург и следовать в свой полк на Кавказ.Личная жизнь Михаила Лермонтова

Поэт женат не был, но трижды был безнадежно влюблен. Первый раз безответное чувство он испытал в 16 лет. Предметом его воздыханий была очаровательная Екатерина Сушкова, соседка по имению брата его бабушки Столыпина, которую в светском обществе называли на английский манер «Miss Black-Eyes» – за выразительные черные очи. Первая встреча Михаила и Екатерины произошла в 1830 году в доме баронессы Хюгель. Девушка была старше поэта на 2 года. В своих дневниках она описывала первое впечатление о Лермонтове так:«Неуклюжий косолапый мальчик с красными, но умными выразительными глазами, вздёрнутым носом, язвительной улыбкой».

Юношу, не являвшегося образцом классической физической красоты, очень ранило нежелание девушки оценить по достоинству его богатый духовный мир. Осенью 1830 года они расстались и не виделись до 1934, когда от влюбленности поэта не осталось и следа. Лермонтов отомстил бессердечной кокетке в духе героев своего кумира Байрона – влюбил в себя, притворившись вновь страстно любящим, и расстроил ее свадьбу со своим университетским приятелем. Следующей избранницей юного поэта стала Варвара Лопухина, с семьей которой он соседствовал в Москве. Девушка, первая встреча с которой состоялась в 1831 году, ответила поэту взаимностью, но её родители не дали согласия на брак, и судьбы молодых людей на время разошлись.Затем у него были романтические отношения с Натальей, дочерью драматурга Федора Иванова. Возлюбленная, вначале ответившая на его чувства, вскоре предпочла ему другого, более богатого и опытного соперника. Он мучительно пережил их разрыв, посвятив своему «бесчувственному, холодному божеству» цикл из тридцати стихов, ключевой темой которых была проблема неверности.

В 1835 году Варенька Лопухина стала женой старшего ее на 17 лет, но богатого помещика Николая Бахметева. Известие об этом браке, явно заключенным по расчету, Михаил Лермонтов встретил, по рассказам очевидцев, изменившись в лице и побледнев.Смерть

В мае 1841 года по пути к месту службы Лермонтов прибыл в Пятигорск, заболел и пробыл там на лечении два месяца, не прекращая писать – «Спор», «Утес», «Листок». В свободное время он общался с друзьями, включая отставного майора, давнего приятеля и партнера по фехтованию в Школе юнкеров Николая Мартынова. Находясь в крайне язвительном настроении, Михаил часто отпускал в его адрес ядовитые шутки. На одном из вечеров в доме Верзилина произошла их последняя роковая стычка. Не выдержав насмешек, Николай вызвал его на дуэль. Всерьез их ссору никто не воспринял, как и сам Михаил – он выстрелил вверх. Но обиженный противник не проявил ответное великодушие. В правом кармане у поэта лежала золотая заколка, которую он на счастье взял у кузины перед дуэлью. Вещица отклонила траекторию пули в невыгодное для Михаила направление. Грудная клетка Лермонтова оказалась пробита насквозь. Михаил Юрьевич скончался от кровопотери в тот же день, 27 июля (15 июля по старому стилю) у подножия горы Машук. Могила литератора находилась на Пятигорском кладбище, пока его бабушка не добилась разрешения на перезахоронение в семейном склепе в Тарханах. На месте гибели поэта установлен памятник.Редакция УзнайВсё.ру

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Интересный факт из жизни Лермонтова. Каким был на самом деле великий поэт?

Почитатели русской классики знают Михаила Лермонтова как очень талантливого поэта, последователя Пушкина, борца за справедливость, ярого противника самодержавия и рабства. Но мало кто задумывается, каким на самом деле человеком был всемирно известный писатель, как к нему относилось окружение, кого он любил, а кого ненавидел. Современники литератора не очень-то его жаловали, преждевременная гибель Михаила Юрьевича на дуэли никого не огорчила, а царь Николай I так и вообще сказал: «Собаке – собачья смерть».

Внешность и характер поэта

Внешность и характер поэта

Описание внешности представляет собой интересный факт из жизни Лермонтова. Писатель был небольшого роста, имел кривоватые ноги, большую голову, некрасивое лицо, кифоз. В молодом возрасте Михаил Юрьевич начал лысеть, а несчастный случай во время катания на лошади сделал его еще и хромым. К физическим недостаткам следует еще добавить и его неопрятность. Писатель не заботился о личной гигиене, очень часто он менял рубашку только после того, как ее разрывали на нем друзья, до того одежда была грязной и дурно пахнущей.

Неприятная внешность сказалась и на характере поэта. Интересный факт из жизни Лермонтова: он был беспощаден к слабостям других людей, не умел вести светские беседы, разговаривал дерзко и язвительно, вел себя высокомерно, никому не прощал личных обид. Современники окрестили Михаила Юрьевича невежей, неприятным типом, «дурным человеком, который никогда ни про кого не отзовется хорошо», «желчным, испорченным и угловатым существом». Из-за сложного характера писателю довелось за свою короткую жизнь побывать на 3 дуэлях.

Неумеренность в еде и злые шутки

Неумеренность в еде и злые шутки

Излишняя любовь к еде и отсутствие всякого чувства меры – это еще один интересный факт из жизни Лермонтова. Поэт был настолько прожорлив, что поедал абсолютно все блюда, подаваемые к столу, очень часто оставляя своих друзей голодными. Если он видел любимое кушанье, то со смехом и криком бросался на него и вонзал вилку в самые аппетитные куски. Один раз друзья решили подшутить над Михаилом Юрьевичем и приказали напечь для него пирожков с опилками. После длительной прогулки он так проголодался, что съел одну булочку и брался уже за другую, пока товарищи его не остановили, показав несъедобную начинку.

Интересные факты из жизни Лермонтова касаются и его общения с окружающими людьми. Из-за некрасивой внешности поэт не мог нравиться женщинам, поэтому он будоражил их воображение и соблазнял, напуская на себя таинственный и мрачный вид, драпируясь в байронизм. На светских приемах писатель всегда стоял в сторонке, выбирая жертву, на которую потом устремлял пронзительный, ядовитый взгляд. Его черные глаза приводили в замешательство даже мужчин, а женщины так и вообще обращались в бегство.

Фатальные факты из жизни Лермонтова

Фатальные факты из жизни Лермонтова

Михаил Юрьевич слыл очень невезучим человеком, предвестники трагедии и тень неудачи омрачали жизнь поэта. Он рано остался без родителей, воспитывался бабушкой, остальные родственники относились к нему враждебно. Еще при рождении акушерка неожиданно сказала, что мальчик не умрет своей смертью. Михаил Юрьевич проигрывал во всех состязаниях и азартных играх. Еще один интересный факт из жизни Лермонтова: писатель посетил гадалку Кирхгоф, и та ему предрекла скорую смерть.

Как бы там ни было, Михаил Юрьевич остается одним из самых талантливых русских поэтов.

«Певец печали и любви», или Каким чудовищем был Лермонтов

Интересно, что впервые Лермонтов вывел Печорина в незаконченной повести «Княгиня Лиговская», в которой 22-летний Лермонтов воспроизвел свою циничную интригу двухлетней давности в отношении Екатерины Сушковой. Узнав, что Черноокая собирается замуж за его друга Алексея Лопухина, 20-летний Мишель поспешил в Питер и принялся бомбардировать 22-летнюю девушку упреками, намеками и полупризнаниями. О том, как Лермонтов «убил в ней сердце, душу, разрушил все мечты, все надежды», Сушкова рассказала в своих «Воспоминаниях».

— Почему он выбрал Сушкову в качестве жертвы?

— В 16 лет он якобы был влюблен в 18-летнюю Сушкову, но она дружески подтрунивала над угрюмым и злобным Мишелем. Меня удивляет, что многие считают отсутствие взаимности со стороны Сушковой веским поводом для мести ей четыре года спустя. Но давайте подумаем: у всех у нас были любовные неудачи, особенно в юности, но многие ли из нас испытывают потребность в мести, да ещё столь жестокой? Согласитесь, для этого надо иметь особый склад личности.

Сушкова представляла собой классический пример нарциссического трофея. Вопреки распространенном

Сушкова обладала всеми данными «трофея»: «стройный стан, красивая, выразительная физиономия, черные глаза, сводившие многих с ума, великолепные, как смоль волосы, в буквальном смысле доходившие до пят, бойкость, находчивость и природная острота ума».

— Но 18-летняя Сушкова не любила 16-летнего Лермонтова. Мало того, она знала о его злобном насмешливом характере. Как она могла в здравом уме сойтись с таким человеком, да ещё и будучи влюбленной в другого?

— Я не случайно упомянула о харизматичном обаянии этих людей. Кроме того, хищники обладают почти фантастической способностью подстройки. Поэтому первое время у жертвы нет ни малейших сомнений в том, что она горячо любима. Роковые дают ей полную имитацию настоящего чувства — один из нарциссов, консультировавши

Итак, Лермонтов действовал по всей проформе, принятой у хищников. Все этапы деструктивного сценария — от разведки до «утилизации» — я разбираю в своей книге. Четыре года Лермонтов вел разведку, живо интересуясь успехами Сушковой. Затем подманил жертву, прикинувшись одиноким, непонятым и катастрофически недолюбленным. Он сказал Сушковой, что «глубоко несчастлив; стоит на краю пропасти, потому что никому и ни во что не верит, не знает, что такое взаимность, ласка матери, дружба сестры» и умолял спасти его своей любовью.

А чтобы вконец парализовать волю жертвы, он сильно надавил на жалость и вызвал у Сушковой огромное чувство вины. Как он это сделал? Спустя несколько дней Лермонтов начал шантажировать ее намечающейся дуэлью с Лопухиным, предотвратить которую может только Екатерина. Особый цинизм этого морального шантажа заключался в том, что сам Лопухин был ни сном ни духом об этой дуэли, и полностью доверял Лермонтову, который называл себя его другом!

— Неужели у Сушковой нигде не кольнуло насчет того, что это игра?

— Поначалу очень трудно понять, что вы попали в обработку к хищнику. Ведь он вовсе не выглядит как «аццкая сотона». Часто он демонстрирует миру добродетель: вежливость, любовь к семье, детям и животным, религиозность. Вот почему каждому из нас так важно научиться распознавать таких людей «с трех нот» и быстро сворачивать общение с ними.

А эти «три ноты» обязательно звучат, ведь дьявол, как известно, кроется в мелочах. И Сушкова могла бы заподозрить Лермонтова в дурных намерениях, столкнувшись с первыми несостыковками. Например, когда Лопухин спросил ее, с кем она танцевала вчера мазурку, она ответила: с Мишелем. Тот не поверил. Оказалось, что он до полуночи просидел у постели больного Лермонтова и уехал, когда тот заснул. А Мишель сразу же «выздоровел» и приехал на бал.

Второй признак, который должен был встревожить Сушкову — ураганный режим развития их отношений. Хищники способны долго зависать на этапе разведки, но в стадии обольщения действуют быстро и напористо, чтобы не дать жертве опомниться. Они буквально прилипают к ней!

Уже спустя 20 дней с начала «кампании» Лермонтов буквально выбил у Сушковой признание в любви и обещание порвать с женихом. «Он был так нежен, так откровенен, рассказывал мне о своем детстве, о бабушке, такими радужными красками описывал будущее житье наше в деревне, за границей, всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми, молил ответа и решения его участи, так, что я не выдержала и сказала ему, что люблю его больше жизни, больше, чем любила мать свою» — пишет Сушкова.

Добившись, чтобы Екатерина отказала жениху, Мишель потребовал от «невесты» нелепых жертв, в которых вроде как не было ничего «такого», но которые, тем не менее, были призваны выставить ее посмешищем в свете. Например, он заставлял ее носить гладко зачесанные волосы, что ей не шло, и на все балы выезжать в одном и том же наряде. В то же время он проиграл в карты кошелек, который ему связала Сушкова, чем вызвал новые пересуды в свете и насмешки над девушкой.

— При каких обстоятельствах Сушкова прозрела?

— Как-то вечером в дом Сушковых принесли анонимное письмо. Оно попало в руки дядюшке Екатерины, и он стал читать его вслух. Аноним писал, что «Л-ов» никогда не женится на ней, что над ней смеется весь свет, и ей нужно немедленно с ним порвать, если она не хочет быть полностью скомпрометирован

Родственники Екатерины после этого отказали Лермонтову от дома, а ее саму посадили под домашний арест. Когда через пару недель Екатерина встретила «жениха» на балу, он… отвернулся от неё! А когда пересекся с ней в общем танце, то «зло улыбаясь и холодно смотря, сказал: «Haine, mépris et vengeance» («Ненависть, презрение и месть»)». Сушкова спросила, почему он так несправедлив и жесток, на что он ответил, что никогда не любил её.

— А может, Сушкова наговаривает на нашего любимого поэта?

— Увы, нет. Своими «подвигами» Лермонтов бахвалился в письмах приятельнице Сашеньке Верещагиной (кстати, близкой подруге Сушковой), а потом обессмертил свою интригу в «Княгине Лиговской». Подобный некрасивый фортель он, видимо, выкинул и в отношении Натальи Мартыновой, сестры своего будущего убийцы. Некоторые считают её прототипом княжны Мери. Как видим, Лермонтову не требовалось ничего придумывать. По сути, в своих талантливых произведениях он описывал свои же интриги.

— Понимал ли сам Лермонтов, что он за человек?

— Более чем. В той же анонимке Сушковой он аттестует «Л-ова», то есть, себя следующим образом: «Для него нет ничего святого, он никого не любит. Его господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия. Я ничего не имею против него, кроме презрения, которое он вполне заслуживает».

— А зачем нарциссы издеваются над людьми и разрушают их жизни?

— Потому что они самые настоящие вампиры. Их «пища» — моральные, физические и материальные ресурсы, производимые «нормальными» людьми. А чтобы эта пища поставлялась бесперебойно, была вкусной и разнообразной, Роковой добивается безраздельной власти над жертвой. И начинает безжалостно ее «высасывать».

— Откуда они такие берутся?

— Хищник формируется до 6-7 лет — обычно в атмосфере манипулирования ребенком, когда родители то беспричинно тютюшкают его, то обдают холодом, игнорируют, сравнивают с другими, требуют соответствать их ожиданиям, не интересуясь зарождающимися потребностями самого малыша. При таком воспитании его закладывающаяся личность необратимо застывает в развитии. Чтобы спастись от гнева, холодности, пренебрежения родителей, он учится прятать свое «я» под масками, а потом это становится единственно возможным способом выживания.

Собственное «я» погибает, и в мир приходит человек, не имеющий личности, многоликий как хамелеон, не умеющий дружить, любить, сотрудничать, сострадать, чуждый раскаянию.

Лермонтов воспитывался как классический нарцисс. У него рано умерла мать, а отца властная бабушка Елизавета Арсеньева отодвинула от воспитания сына. Она была то непомерно строга к внучку, то баловала его, и тот очень скоро сел ей на шею: грубил, капризничал, назло ломал кусты в ее саду, срывал ее лучшие цветы и кидался камнями в кур. Нездоровая агрессивность в детстве — это еще один паззл в общую картинку Лермонтовского нарциссизма. Исследователь отмечает в нем «резкие черты злобы, прямо демонической, склонность к разрушению».

Лермонтов воспитывался как классический нарцисс. У него рано умерла мать, а отца властная бабушка Елизавета Арсеньева отодвинула от воспитания сына. Она была то непомерно строга к внучку, то баловала его, и тот очень скоро сел ей на шею: грубил, капризничал, назло ломал кусты в ее саду, срывал ее лучшие цветы и кидался камнями в кур. Нездоровая агрессивность в детстве — это еще один паззл в общую картинку Лермонтовского нарциссизма. Исследователь отмечает в нем «резкие черты злобы, прямо демонической, склонность к разрушению».

— Можно как-то перевоспитать, вылечить такого человека?

— К сожалению, нарциссическая поломка личности необратима, поэтому оставьте надежды подстроиться к таким людям, заслужить их любовь и растопить их ледяные сердца. За нарциссов не берутся даже самые маститые психотерапевты, так не переоценивайте свои возможности и вы.

Самая верная стратегия — распознав нарцисса, навсегда его оставить, как бы дорог он вам ни был. Если вы этого не сделаете, то последствия такой связи будут самыми драматичными, а в долгосрочной перспективе — и трагичными. Разрушенные связи с близкими, крушение планов, полная дезориентация и душевная опустошенность, в хлам убитая самооценка, профессиональная импотенция, моральное и финансовое банкротство, тяжелая болезнь и даже смерть — вот та страшная цена, которую рано или поздно платит каждый, павший жертвой чар Неотразимого Человека и вовремя не выбравшийся из трясины.

Кстати

Вот как вспоминают о Лермонтове современники:

Николай Мартынов (убийца Лермонтова): «Господа, если бы вы знали, что это был за человек! Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда на дуэли, я бы убил его потом. Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами. Поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке»

П.Ф. Вистенгоф: «Студент Лермонтов имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей».

А.Ф. Тиран: «Лермонтов был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей — ему ничего не стоило».

М.Б. Лобанов-Ростовск

В.И. Анненкова: «Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени».

Лермонтов Михаил Юрьевич — биография поэта и писателя, личная жизнь, фото, портреты, стихи, книги

Михаил Лермонтов — один из самых известных русских поэтов, и признание к нему пришло еще при жизни. Его творчество, в котором сочетались острые социальные темы с философскими мотивами и личными переживаниями, оказало огромное влияние на поэтов и писателей XIX–XX веков. «Культура.РФ» рассказывает о личности, жизни и творчестве Михаила Лермонтова.

Московская юность

Михаил Юрьевич Лермонтов родился ночью со 2 на 3 октября (15 октября по новому стилю) 1814 года в доме напротив площади Красных Ворот — той самой, где сегодня стоит самый известный в России памятник поэту.

Матери Лермонтова на тот момент не было и семнадцати, а отец имел репутацию привлекательного, но легкомысленного человека. Настоящая власть в семье была в руках бабушки поэта — Елизаветы Арсеньевой. Именно она настояла, чтобы мальчика назвали не Петром, как того хотел отец, а Михаилом.

Молодой Лермонтов не отличался ни крепким здоровьем, ни веселым нравом.

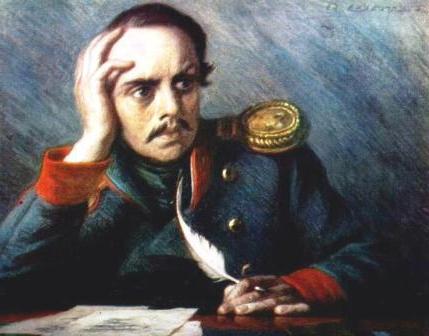

Художник неизвестен. Портрет Михаила Лермонтова. 1820–1822. Институт русской литературы, Санкт-Петербург

Все детство он болел золотухой. Субтильный мальчик с расстройством питания и сыпью по всему телу вызывал у сверстников пренебрежение и насмешки. «Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, Саша начал искать их в самом себе…» — писал Лермонтов в одной из автобиографических повестей. Чем чаще недомогал Лермонтов, тем более усиленно бабушка занималась его лечением и образованием. В 1825 году она привезла его на Кавказ — так в жизни Лермонтова возник самый важный для него топоним. «Горы кавказские для меня священны», — писал поэт.

С сентября 1830 года поэт учился в Московском университете — сначала на нравственно-политическом, а затем на словесном отделении. Позже вслед за Кавказом Лермонтов назовет и Университет своим «святым местом».

Правда, дружбы сокурсников Михаил не искал, участия в студенческих кружках не принимал, споры манкировал. Среди «проигнорированных» Лермонтовым был и Виссарион Белинский: впервые они пообщались значительно позже — во время первого ареста поэта. В конце второго курса на репетиции экзаменов по риторике, геральдике и нумизматике, Лермонтов продемонстрировал начитанность сверх программы и… почти полное незнание лекционного материала. Возникли пререкания с экзаменаторами. Так в записях администрации напротив фамилии Лермонтова появилась пометка на латыни: consilium abeundi («посоветовано уйти»). После этого юноша переехал в Петербург.

Петербургское студенчество

Город на Неве Лермонтов невзлюбил, и это чувство оказалось взаимным. Санкт-Петербургский университет отказался засчитывать Лермонтову два московских года обучения — ему предложили снова поступать на первый курс. Лермонтов оскорбился и по совету друга выдержал экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Накануне поступления Лермонтов написал стихотворение-кредо «Парус». Однако вместо «бури» поэта в школе ждали только муштра и рутина. Здесь «не позволялось читать книг чисто литературного содержания». Лермонтов называл годы учебы «страшными» и «злополучными».

В Школе подпрапорщиков поэт получил прозвище Маюшка (по созвучию с французским «doigt en maillet» — «кривой палец»). Лермонтов действительно был сутул, но точность прозвища заключалась не только в этом. Второе его значение — отсылка к персонажу романов по имени Мае — цинику и остряку. На курсе поэт действительно держался независимо и дерзко, при этом в учебе был среди лучших студентов. В записях сокурсника Николая Мартынова (того самого, который вызвал поэта на последнюю дуэль) Лермонтов характеризуется как человек, «настолько превосходивший своим умственным развитием всех других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно».

Михаил Лермонтов. Пятигорск. 1837-1838. Государственный литературный музей, Москва

Михаил Лермонтов. Атака лейб-гвардии гусар под Варшавой. 1837. Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», село Лермонтово, Пензенская область

Михаил Лермонтов. Вид Тифлиса. 1837. Государственный Литературный музей, Москва

В петербургский период поэт начал исторический роман на тему пугачевщины («Вадим»), писал лирику (стихотворения «Молитва», «Ангел»), поэму «Боярин Орша», работал над драмой «Маскарад».

27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. Еще до его гибели по Петербургу распространились слухи о смерти поэта — они дошли и до Лермонтова. Уже 28 января первые 56 стихов «Смерти поэта» были кончены, и сочинение стало стремительно распространяться в списках. Литературный критик Иван Панаев писал: «Стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми». 7 февраля Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения (начиная с «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»), в которых наряду с «убийцей» виновными в смерти поэта называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».

В конце февраля Лермонтова взяли под арест. Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I. За Лермонтова вступились пушкинские друзья (прежде всего Василий Жуковский) и бабушка самого Лермонтова, также имевшая светские связи. В результате его «с сохранением чина» перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Из Петербурга Лермонтов уезжал скандальной знаменитостью.

Литературная слава

Первая Кавказская ссылка Лермонтова длилась всего несколько месяцев, но была богатой на события: работа над «Мцыри» и «Демоном», знакомство со ссыльными декабристами, посещение Пятигорска с его «водным обществом» и поездка в Тифлис. Во время ссылки юношеская веселость поэта почти исчезла, он стал еще более замкнутым, часто пребывал в «черной меланхолии».

Хлопотами бабушки в 1838 году Лермонтов снова вернулся в петербургский свет. Его приняли в круг литературной элиты: Петр Вяземский, Василий Жуковский, Николай Карамзин. Лермонтов стал одним из самых популярных писателей столицы. Почти каждый номер журнала «Отечественные записки» Андрея Краевского выходил с новыми стихотворениями поэта.

Однако уже через два года, после очередного участия в дуэли — с сыном французского посла Эрнестом де Барантом, — Лермонтов снова оказался на Кавказе. Ему предписали находиться в действующей армии. Лермонтов принял новое наказание с азартом: он участвовал во многих сражениях, в том числе битве на реке Валерик. Этому бою он посвятил стихотворение «Валерик».

На Кавказе поэт работал над романом «Герой нашего времени», первые главы которого были созданы за несколько лет до этого. Произведение печатали отрывками в журнале «Отечественные записки», а позже выпустили отдельной книгой — раскупили ее очень быстро. В том же, 1840 году вышло единственное прижизненное издание стихотворений Лермонтова.

Петр Кончаловский. Портрет Михаила Лермонтова. 1943. Изображение: russianlook.com

Илья Репин. Дуэль (фрагмент). 1897. Третьяковская галерея, Москва

В начале февраля 1841 года Лермонтов добился короткого отпуска в Петербург. В записной книжке поэта в тот момент уже были записаны хрестоматийные «Утес», «Сон», «Пророк», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» и «Выхожу один я на дорогу». В столице Лермонтов хлопотал о публикации поэмы «Демон» и обдумывал план издания собственного журнала. Однако этим проектам не суждено было сбыться: в апреле поэт получил приказ в течение 48 часов выехать из города обратно в полк.

Ссора с Николаем Мартыновым случилась по пути поэта на Кавказ, в Пятигорске. Находясь в самом язвительном и меланхоличном своем настроении, Лермонтов вечер за вечером дразнил отставного майора — и тот вызвал его на дуэль. Она состоялась 27 июля 1841 года у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. По свидетельствам очевидцев, во время дуэли поэт демонстративно выстрелил в воздух. Однако Мартынов был слишком обижен, чтобы проявить такое же великодушие. Михаил Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет.

Единственным прижизненным сборником Лермонтова стали «Стихотворения М. Лермонтова», опубликованные в 1840 году тиражом 1000 экземпляров. В сборник вошли две (из 36) поэмы автора и 26 (из 400) стихотворений.

Религиозность Михаила Юрьевича Лермонтова — Реалии нашей жизни — LiveJournal

15 октября исполнилось 200 лет со дня рождения поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831) был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложён; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив.

Перед женитьбой на Марии Михайловне Арсеньевой Юрий Петрович вышел в отставку в чине пехотного капитана. У Юрия Петровича Лермонтова были сёстры, проживавшие в Москве.

Мать поэта, Мария Михайловна Арсеньева родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще выглядела хрупким, нервным созданием. …В Тарханах долго помнили как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, — помнили, как возилась она и с болезненным сыном. … Мария Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику.

Дед поэта по материнской линии, Михаил Васильевич Арсеньев (1768—1810), отставной гвардии поручик, женился в конце 1794 или начале 1795 года в Москве на Елизавете Алексеевне Столыпиной (1773—1845), после чего купил «почти за бесценок» у Нарышкина в Чембарском уезде Пензенской губернии село Тарханы, где и поселился со своей женой.

Михаил Васильевич Арсеньев был среднего роста, красавец, статный собой, крепкого телосложения; он происходил из хорошей старинной дворянской фамилии». Любил развлечения и отличался некоторой экзальтированностью: выписал себе в имение из Москвы карлика, любил устраивать различные развлечения.

После покупки Арсеньевыми села Тарханы именно он занимался строительством и благоустройством усадьбы, в которой провел детство Лермонтов. Памятником Михаилу Васильевичу до наших дней в Тарханах остались сады и парк.

Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа». Обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. Происходила из знаменитого рода Столыпиных. Её отец несколько лет избирался предводителем дворянства Пензенской губернии. В его семье было 11 детей. Елизавета Алексеевна была первым ребёнком. Один из её родных братьев, Александр, служил адъютантом Александра Суворова, двое других — Николай и Дмитрий, вышли в генералы, один стал сенатором и дружил со Сперанским, двое избирались предводителями губернского дворянства в Саратове и Пензе. Одна из её сестёр была замужем за московским вице-губернатором, другая за генералом.

После рождения 17 (28) марта 1795 года единственной дочери, Марии, Елизавета Алексеевна заболела женской болезнью. Вследствие этого Михаил Васильевич сошёлся с соседкой по имению, помещицей Мансырёвой, муж которой длительное время находился за границей в действующей армии. 2 (14) января 1810 года, узнав во время рождественской ёлки, устроенной им для дочери, о возвращении мужа Мансырёвой домой, Михаил Васильевич принял яд. Елизавета Алексеевна, заявив: «собаке собачья смерть», вместе с дочерью на время похорон уехала в Пензу.

Елизавета Алексеевна Арсеньева стала сама управлять своим имением. Своих крепостных, которых у неё было около 600 душ, она держала в строгости, хотя, в отличие от других помещиков, никогда не применяла к ним телесные наказания. Самым строгим наказанием у неё было выбрить половину головы у провинившегося мужика, или отрезать косу у крепостной. Замуж за Юрия Петровича вышла Марья Михайловна, которой не было ещё и 17 лет, как тогда говорили, «выскочила по горячке».

После свадьбы семья Лермонтовых поселилась в Тарханах. Однако рожать свою, не отличавшуюся крепким здоровьем, молодую жену Юрий Петрович повёз в Москву, где можно было рассчитывать на помощь опытных врачей. Там в ночь с 2 (14) октября на 3 (15) октября 1814 года в доме напротив Красных ворот на свет появился будущий великий русский поэт.

11 (23) октября в церкви Трёх святителей у Красных ворот крестили новорождённого Михаила Лермонтова. Крёстной матерью стала бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она же, недолюбливавшая зятя, настояла на том, чтобы мальчика назвали не Петром, как хотел отец, а Михаилом в честь деда Михаила Васильевича Арсеньева.

Семейное счастье Лермонтовых было недолгим. «Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к тёще; вследствие этого Юрий Петрович завёл интимные отношения с бонной своего сына, молоденькой немкой, Сесильей Фёдоровной, и, кроме того, с дворовыми… Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей Михайловной в гости, к соседям Головниным… едучи обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать своего мужа в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упрёками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых. С этого времени с невероятной быстротой развилась болезнь Марьи Михайловны, впоследствии перешедшая в чахотку, которая и свела её преждевременно в могилу.

После смерти жены в 1817 году Юрий Петрович уехал в Кропотово, оставив маленького Мишеля у Елизаветы Алексеевны. Право безраздельно распоряжаться судьбой внука она закрепила завещанием, в котором объявляла его своим единственным наследником при условии фактически полного отказа зятя участвовать в воспитании сына. Юрий Петрович вынужден был пойти на эту жертву, т.к. не мог обеспечить будущее сына.

С сыном Юрий Петрович виделся в Кропотове в 1827 г., затем ежегодно в Москве. Разлука тяжело переносилась и отцом, и сыном, а краткие свидания кроме радости общения оставляли еще и чувство непроходимой горечи.Ребёнок с самого начала должен был осознавать противоестественность этого положения. Его детство протекало в поместье бабушки, Тарханах, Пензенской губернии; его окружали любовью и заботами — но светлых впечатлений, свойственных возрасту, у него не было. Пятнадцатилетним мальчиком он сожалеет, что не слыхал в детстве русских народных сказок

.

Лермонтов родился болезненным и всё детство страдал золотухой; но болезнь эта развила в ребёнке необычайную нравственную энергию. Болезненное состояние будущего поэта требовало так много внимания, что бабушка, ничего не жалевшая для внука, наняла для него доктора Ансельма Левиса (Леви) — еврея из Франции, главной обязанностью которого было лечение и врачебный надзор за Михаилом.

С детства Лермонтов жил в усадьбе бабушки Е.А. Арсеньевой, Тарханы, где царило настоящее русское благочестие. Всегда горящая лампада, библия на столе, паломнические поездки в Лавру. После смерти дочери, Елизавета Алексеевна, с маленьким внуком поехала в Киев на богомолье в Киево-Печерскую лавру, а через год она вторично посетила ее вместе с Мишелем. Только там Елизавета Алексеевна могла найти утешение, молясь о душе своей дочери.

Лермонтов помнил, когда он был мальчиком, бабушка возила его и в Нижеломовский монастырь за 70 км от Тархан к Чудотворной иконе.

Через три года после безвременной кончины Марии Михайловны Лермонтовой в Тарханах была освящена церковь во имя Святой Преподобной Марии Египетской, построенной Арсеньевой на месте бывшего барского дома. Среди множества икон был образ ангела-хранителя Михаила Юрьевича Св. архистратига Михаила – предводителя небесного воинства в последней битве Апокалипсиса.

Любимой книгой Лермонтова было «Откровение Иоанна Богослова», книга давала ему надежду в неутихающей борьбе ангела и демона, которое всю жизнь раздирало его душу. Поэт считал, что так на него действует безбожный век, а бабушка предполагала, что темные силы не дают покоя ее внуку из-за проклятого рокового наследства предка в 7м поколении поэта , шотландца Томаса Лермонта, который наверняка, продал душу дьяволу и предсказывал будущее.

Возможно, что дар прозорливости Лермонтов действительно унаследовал от своего далекого предка, написав в 16 лет «Предсказание», в котором говорит о неизбежности революции.

«Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет,

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь».

1830 год.

К вопросам морали и отношения к православию Елизавета Алексеевна была строга и требовательна. В ее доме соблюдались все посты, религиозные праздники. С детства Лермонтов был восприемником, т.е. крестным отцом многих крестьянских ребятишек, о чем свидетельствуют документы государственного архива Пензенской области. Во время учебы в Москве с 1828 по 1832 годы, в дни Великого поста, поэт бывал с бабушкой на исповеди в церкви Ржевской иконы Божией Матери.Михаил Лермонтов много писал о духовном, о церквях, монастырях и нищих у церквей людях.

«У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку

Так я молил твоей любви

Слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою.»».Это знаменитое стихотворение «Нищий» было написано шестнадцатилетним мальчиком-поэтом, сумевшим проникнуть в духовный мир личности. В этом эпизоде Лермонтов увидел соединение бессердечности с лицемерием, ведь жестокость свершилась у «врат обители святой», где все должны проявлять добро и милосердие. Так факт обмана нищего стал как бы и символом самого поэта, обманутого любимой девушкой в своих лучших надеждах. Стихотворение написано о зле, царящем в мире.

Еще раньше Михаил Юрьевич побывал в Воскресенске (ныне г. Истра) в старом монастыре, основанном Патриархом Русской церкви Никоном в 1656 году. Под впечатление посещения монастыря юный поэт написал стихотворение «Оставленная пустынь предо мною». На рукописи отметил, что стихи написаны были «на стенах жилища Никона 1830 года». Он увидел старинное заброшенное здание, где когда-то жили монахи, где пахло жилым духом. Возможно, уже тогда у него возник замысел написать «записки молодого монаха 17 лет». Этот замысел впоследствии был воплощен в поэмах «Исповедь», «Боярин Орша», «Мцыри».

Все эти биографические данные говорят о духовной стороне жизни Лермонтова, поиске спасительного пути к Богу.В Петербурге М.Ю. Лермонтов бросился в большой свет, но очень скоро ему все наскучило. Не смог он поехать с бабушкой в Тарханы на освящение новой церкви летом 1839 года, построенной Елизаветой Алексеевной в память небесного покровителя Михаила Юрьевича Архистратига Божия Михаила. Поэт не поехал и бабушку не отпустил, т.к. в ее отсутствие чувствовал себя очень одиноким

Лермонтов знал грех своего времени – это грех равнодушия. Это была современная болезнь, которую он называл болезнью своего времени.

Однажды Лермонтов и Столыпин, будучи проездом в Воронеже, сказали друг другу, что пойдут побродить в одиночестве и неожиданно, представляясь оба неверующими, встретились в соборе, куда каждый пошел втайне от другого. «Столыпин принял удивленный вид и спрашивает: «Как ты сюда попал?» А Лермонтов смутился так и говорит: «Да бабушка велела Угоднику здешнему молебен отслужить! А ты зачем?» И когда Столыпин ответил, что и ему тоже бабушка велела, оба отвернулись. Так все же сильно это было тогда!».

Лермонтов читал и знал Библию и неоднократно обращался к ней в своих произведениях.

15 (27) июля 1841г. на дуэли с Н.С. Мартыновым оборвалась жизнь М.Ю. Лермонтова. Пятигорский священник В. Эрастов, приравняв дуэль к самоубийству, отказался отпевать поэта, поэтому в метрической выписке о смерти Лермонтова записано: «Погребение пето не было». А.А. Столыпин понимал, что Е.А. Арсеньева никогда не простит ему, если Михаила Юрьевича похоронят без христианского обряда. Он обратился к священнику П.М. Александровскому. Эмилия Александровна Шан-Гирей (Клингенберг) вспоминала: «Наконец, приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр, тотчас повернул назад; музыку мгновенно отправили, но зато много усилий употреблено было, чтобы вернуть Павла. Наконец все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании…»

После похорон была составлена «Опись имения оставшегося после убитого на дуэли Тенгинского Пехотного полка поручика Лермонтова, учиненного 17.07.1

Внешность и характер поэта

Внешность и характер поэта Неумеренность в еде и злые шутки

Неумеренность в еде и злые шутки Фатальные факты из жизни Лермонтова

Фатальные факты из жизни Лермонтова