Бунин Дуни Смирновой

Архивный проект «Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад». Самое интересное и значительное из эфира Радио Свобода двадцатилетней давности. Незавершенная история.

Александр Генис в беседе со сценаристкой. Впервые в эфире 8 ноября 1996.

Александр Генис: Сегодня у нас в студии гость из Москвы, сценаристка Дуня Смирнова. По ее сценариям поставлено несколько документальных фильмов и один игровой – «Мания Жизели» — посвященный великой балерине Спесивцевой. Сейчас близок к реализации ее самый амбициозный проект — постановка фильма о Бунине по ее сценарию. Эту картину, как и предыдущие работы Смирновой, будет ставить режиссер Алексей Учитель. Когда мне представилась возможность познакомиться с еще не опубликованным сценарием, он называется «Женское имя», меня удивило крайне нетрадиционное обращение с главным героем, Буниным. В отличие от обычной канвы биографического рассказа мы видим писателя исключительно в камерных ситуациях, якобы, не связанных с его прямым делом, с литературой.

Наш разговор с автором сценария я хотел бы начать с темы, которая мне, в силу уже собственной биографии, ближе всего – писатель в эмиграции. Мне кажется, Дуня, что в вашем сценарии и писатель, и эмиграция ушли в такой глубокий подтекст, что их без автора и найти трудно. Что значит для вас эта тема — писатель и эмиграция? Как вы ее решали в сценарии?

Дуня Смирнова: Дело в том, что первоначально как раз эта тема была одной из главных в том, что задумывалось. Вернее, меня интересовала русская эмиграция во время войны в России, во время вторжения Гитлера в Россию, когда эмиграция переживала достаточно сложный период.

Александр Генис: А сейчас, Дуня, я бы хотел затронуть чрезвычайно интимный сюжет — вопрос о родине. Дело в том, что в советскую эпоху существовал особый механизм возвращения эмигрантского писателя к русским читателям. Обратный билет в отечественную словесность оплачивался патриотизмом. Я помню, как такую операцию проделал Твардовский над вашим героем Буниным, когда редактор «Нового мира» противопоставлял ностальгирующему Бунину равнодушного космополита Набокова. В перестройку на таком же патриотическом аркане втягивали уже Набокова, потом Довлатова, Бродского и так далее. Сегодня, когда писатели живут то там, то здесь, ситуация возвращения блудного сына потеряла остроту. В связи с этим у меня к вам такой вопрос: как отразилась новизна этой ситуации на отношениях вашего героя с родиной? Как вы строите отношения Бунина с родиной, с Россией?

В перестройку на таком же патриотическом аркане втягивали уже Набокова, потом Довлатова, Бродского и так далее. Сегодня, когда писатели живут то там, то здесь, ситуация возвращения блудного сына потеряла остроту. В связи с этим у меня к вам такой вопрос: как отразилась новизна этой ситуации на отношениях вашего героя с родиной? Как вы строите отношения Бунина с родиной, с Россией?

Дуня Смирнова: Там же постоянно присутствует как бы вот эта тема России, но России, которой уже нет, потому что он относится к России как к Атлантиде, он глубоко убежден, что та Россия, которую он любит, помнит, знает и о которой все время думает, что ее больше нет, не будет никогда.

Александр Генис: То есть Россия — это воспоминание, некий мираж, который существует только в его сознании?

Дуня Смирнова: Абсолютно. Это любовь к прошлому.

Александр Генис: То есть прошлое это уже не столько ностальгия по России, по родине, столько ностальгия по своей юности, по своей молодости, по своему детскому велосипеду, как у Набокова?

Дуня Смирнова: Нет, не по детскому велосипеду, а как раз по возможности отождествления себя с той, тогдашней действительностью.

Александр Генис: В чем? В тогдашней России или в своей памяти?

Дуня Смирнова: В тогдашней России. Это не любовь к детскому велосипеду, это любовь в собственной востребованности, реализованности, к собственной мощи.

Александр Генис: То есть если Россия в вашем сценарии — это образ некоей органической жизни, метафора некоей полноты бытия, то эмиграция — это метафора одиночества, правильно я понимаю?

Дуня Смирнова: Это метафора не только одиночества, а метафора уходящей жизни, за которую он все время цепляется.

Александр Генис: Читая ваш сценарий, я все время думал о том, какую сложную задачу вы поставили перед собой. Потому что, по-моему, самое страшное испытание для литератора — это говорящий классик. Озвучить великого писателя, вставить свои слова в его уста, для этого требуется отвага. К решению этой проблемы я знаю два подхода.

…он относится к России как к Атлантиде, он глубоко убежден, что та Россия, которую он любит, помнит, знает и о которой все время думает, что ее больше нет, не будет никогда

Дуня Смирнова: Вообще, это была довольно долгая и сложная история, потому что когда у меня было уже написано несколько первых сцен, не по порядку первых, а по порядку написания, во всех этих сценах не было говорящего Бунина. Потому что я очень долго ходила вокруг да около и представляла себе, как Иван Алексеевич посылает мне проклятия с того света. И в сценарии довольно много цитат, но не дневниковых. Там есть дневниковые мотивы, какие-то события или соображения, которые он высказывает в дневниках, но не теми же словами, потому что я абсолютно убеждена в том, что для русского писателя очень сильна разница между устной и письменной речью. И Бунин письменной речи не мог быть равным Бунину устной речи. Там довольно много цитат из воспоминаний разных людей, которые пересказывали какие-то свои свидания с Буниным, разговоры и, естественно, пересказывали его прямую речь. Я не сохраняла ее в том виде, в каком она существует в мемуарах, но очень часто ей следовала. Потом тут есть такая забавная особенность, что вообще этот сценарий был придуман для моего отца Андрея Смирнова, который снимался в моей предыдущей картине. Он много лет занимается Буниным, очень фундаментально, и очень забавно, что он к старости стал очень похож на Бунина.

Потому что я очень долго ходила вокруг да около и представляла себе, как Иван Алексеевич посылает мне проклятия с того света. И в сценарии довольно много цитат, но не дневниковых. Там есть дневниковые мотивы, какие-то события или соображения, которые он высказывает в дневниках, но не теми же словами, потому что я абсолютно убеждена в том, что для русского писателя очень сильна разница между устной и письменной речью. И Бунин письменной речи не мог быть равным Бунину устной речи. Там довольно много цитат из воспоминаний разных людей, которые пересказывали какие-то свои свидания с Буниным, разговоры и, естественно, пересказывали его прямую речь. Я не сохраняла ее в том виде, в каком она существует в мемуарах, но очень часто ей следовала. Потом тут есть такая забавная особенность, что вообще этот сценарий был придуман для моего отца Андрея Смирнова, который снимался в моей предыдущей картине. Он много лет занимается Буниным, очень фундаментально, и очень забавно, что он к старости стал очень похож на Бунина.

Александр Генис: Очень любопытно. Ну, а сейчас у нас есть возможность проиллюстрировать ваш рассказ о том, как вы работали над монологами Бунина, цитатой из сценария. Это один из центральных монологов фильма, как я понимаю, и его прочтет наш диктор.

Диктор: «Вот что ты знаешь о шмелях? Ничего. А для меня шмель связан с такими сладкими, мучительными воспоминаниями, что впору раз и навсегда возненавидеть это насекомое. Какой у него густой и мягкий звук, непонятно откуда взявшийся мех, лапки, вся его неторопливость. Здесь, во Франции, он под стать всему – солнцу, воздуху, цветам. А в России? Какая немыслимая в нем роскошь, чуть ли не экзотика. Среди этого бедного клевера, унылых полей, и вдруг такой чудный зверь. Вот ты говоришь, что я боюсь смерти. Я не боюсь, нет. Просто я точно знаю, что после смерти ничего нет. Для кого-то, может быть, и есть, а для меня – ничего. Я вот вижу шмеля и понимаю, что еще немного, и для меня его больше не будет. Ты себе не представляешь, как меня ужасает эта мысль. Ни шмеля, ни прелых листьев, ни зимней Москвы, ни женских подмышек, ни вина, ни запахов. Даже голода и холода жаль, ей-богу! Все-таки — жизнь. Нет, не могу смириться с этим. Знаешь, за что я больше всего не люблю большевиков? То есть, конечно, не больше всего, я их много за что ненавижу, но вот очень сильно, и не только их, но и всяких революционеров, новаторов, левых, проповедников прогресса, словом, всю эту братию? В них во всех какое-то скопчество, они чего-то лишены, какая-то в них ущербность, обделенность.

Александр Генис: Дуня, в центре вашего сценария — женщины. Они лепят образ Бунина как в театре окружение, придворные создают короля. Что значит это женское царство? Какую роль оно играет в сюжете?

Дуня Смирнова: Известно, что «Темные аллеи» были написаны, когда Бунину было 70 лет, то есть он был уже очень немолодым человеком. При этом это был на тот момент практически первый пример русской эротической прозы. Для Бунина идея соития была одной из главных, центральных идей жизни. То есть он был совершенно убежден, что это есть квинтэссенция существования. Поэтому любовь к женщине была для него совершеннейшим экстрактом собственного существования и собственного отождествления с природой.

При этом это был на тот момент практически первый пример русской эротической прозы. Для Бунина идея соития была одной из главных, центральных идей жизни. То есть он был совершенно убежден, что это есть квинтэссенция существования. Поэтому любовь к женщине была для него совершеннейшим экстрактом собственного существования и собственного отождествления с природой.

…любовь к женщине была для него совершеннейшим экстрактом собственного существования и собственного отождествления с природой

Он же был совершеннейшим язычником и очень подчеркивал свою животную природу. Например, то, что он чувствует погоду, очень хорошо предсказывал погоду по каким-то непонятным совершенно признакам, и страшно этим гордился. Поэтому точно так же он относился и к любви к женщине. Потому что сама возможность любовного акта для него означала собственную принадлежность к некоему мистическому животному миру. Поэтому женщина была абсолютнейшим содержанием его жизни. С другой стороны, для меня главная тема этого сценария — это то, как трагически стареет такой тип мужчины. Старость и немощь он переживает как абсолютное духовное фиаско, для него невозможна была замена физиологической жизни, для него она являлась самым главным. Вот это обилие женщин, это то, как он цепляется за жизнь, это то, как он не хочет расстаться с ощущением единства с природой.

Старость и немощь он переживает как абсолютное духовное фиаско, для него невозможна была замена физиологической жизни, для него она являлась самым главным. Вот это обилие женщин, это то, как он цепляется за жизнь, это то, как он не хочет расстаться с ощущением единства с природой.

Александр Генис: Одна из женщин Бунина в фильме — это, собственно, Россия. Давайте послушаем еще одну цитату из сценария.

Диктор: «Надо было не противопоставлять себя России, тогда еще, до большевиков, вот мы – Европа, а там где-то — дикая страна Россия, и пусть делает с собой что хочет, надо было понимать, что Россия, при всей ее дикости — тоже Европа, тоже «мы», а не «они». Надо было принять и попытаться спасти. Россия ведь как баба – хитрая, ласковая и мстительная. Если такую бабу за человека не считать, она вам рано или поздно так жизнь исковеркает, что вы света белого не взвидите».

Александр Генис: Россия как баба. Любовный сюжет в качестве геополитической метафоры часто встречается в современной культуре. Мне вспоминается фильм Фасбиндера, мне вспоминается, уже переходя на отечественные литературные дела, недавняя повесть Маканина «Кавказский пленный», где тоже интимные чувства являются выражением геополитической ситуации. Как вы относитесь к такой трактовке вашего сценария?

Мне вспоминается фильм Фасбиндера, мне вспоминается, уже переходя на отечественные литературные дела, недавняя повесть Маканина «Кавказский пленный», где тоже интимные чувства являются выражением геополитической ситуации. Как вы относитесь к такой трактовке вашего сценария?

Дуня Смирнова: Как к вполне закономерной, и я очень рада, что мне это удалось. Если бы это не получилось, то ушла бы очень важная тема из сценария.

Александр Генис: То есть вы хотите сказать, что вы совершенно сознательно вкладывали такую метафору: Россия — это одна из женщин Бунина?

Дуня Смирнова: Дело даже не в том, что Россия — это одна из женщин Бунина, а то, что любая женщина, которую он любит, одновременно является Россией для него. Возможность обладания, которую он все время для себя продолжает, в частности, заменяет возможность обладания Россией.

Александр Генис: Как и когда будет поставлен фильм?

Дуня Смирнова: В данный момент заключен договор с «Госкино» на финансирование картины. Это так называемое частичное финансирование, «Госкино» готово взять на себя две трети расходов. Откуда брать еще треть – неизвестно, но если мы ее добудем или же мы попытаемся снять на эти деньги, то картина начнет сниматься летом. Сниматься она в основном будет в Ялте, и частично в Грассе, во Франции, в Провансе.

Это так называемое частичное финансирование, «Госкино» готово взять на себя две трети расходов. Откуда брать еще треть – неизвестно, но если мы ее добудем или же мы попытаемся снять на эти деньги, то картина начнет сниматься летом. Сниматься она в основном будет в Ялте, и частично в Грассе, во Франции, в Провансе.

Александр Генис: Если все будет хорошо, то в конце 1997 года фильм, может быть, выйдет на экраны?

Дуня Смирнова: Да.

Александр Генис: Дуня, у меня теперь такой вопрос: судя по вашим работам вас интересует ретро, поскольку герои ваших фильмов отдалены от нашей современности на пятьдесят и даже более лет. Однако, как мне кажется, только современная тема может вернуть массового зрителя в постсоветские кинотеатры. Не интересует вас такой проект? Вернуться к нашей современности?

Дуня Смирнова: Он меня очень интересует, как он интересует сейчас любого кинематографиста в России. Но любой человек, скажем так, не то что со вкусом, это, может, и громко сказано, но любой человек не чуждый эстетики понимает, что снять сейчас современную картину о современной России чрезвычайно сложно с эстетической точки зрения, потому что реальность чрезвычайно вульгарна и не поддается поэтизации.

Но любой человек, скажем так, не то что со вкусом, это, может, и громко сказано, но любой человек не чуждый эстетики понимает, что снять сейчас современную картину о современной России чрезвычайно сложно с эстетической точки зрения, потому что реальность чрезвычайно вульгарна и не поддается поэтизации.

Александр Генис: Я бы сказал, что реальность всегда вульгарна по отношению к искусству.

Дуня Смирнова: Это не совсем так, просто обилие криминальных сюжетов, которые окружают современную Россию, и на которые можно не обращать внимания…

Александр Генис: Просите, я не понимаю, почему криминальный сюжет не может быть эстетизирован? На этом построена половина американского кино.

Дуня Смирнова: Может быть, но не тогда, когда он составляет повседневное содержание жизни.

Александр Генис: То есть сегодня можно снимать только боевики, да?

Дуня Смирнова: Я хочу сказать, что сегодня просто не нужно снимать про то, что происходит сейчас, потому что еще невозможно отстраниться от этого и выкрутить из этого какую-то не сиюминутную историю. Потому что пока никто из нас не понимает что происходит. Я вам могу привести один пример, потому что была такая попытка. В прошлом году Иван Дыховичный снял картину «Музыка для декабря», которая происходит в современном Петербурге, и герои там — и новый русский со своей женой, и эмигрант, который приезжает с визитом, и молодые ребята… Я очень нежно отношусь к этой картине, хотя ее довольно плохо приняли, и у нее есть, на мой взгляд, одна проблема: она рассказывает современную историю старыми средствами.

Потому что пока никто из нас не понимает что происходит. Я вам могу привести один пример, потому что была такая попытка. В прошлом году Иван Дыховичный снял картину «Музыка для декабря», которая происходит в современном Петербурге, и герои там — и новый русский со своей женой, и эмигрант, который приезжает с визитом, и молодые ребята… Я очень нежно отношусь к этой картине, хотя ее довольно плохо приняли, и у нее есть, на мой взгляд, одна проблема: она рассказывает современную историю старыми средствами.

…сегодняшняя российская реальность…выруливает в сторону людей заурядных. Поэтому современными героями должны быть люди заурядные, что очень чуждо русской литературной традиции

То есть герои этой картины, абсолютно все, чрезвычайно незаурядные люди. Но сегодняшняя российская реальность, это та реальность, которая наконец-то выруливает в сторону людей заурядных. Поэтому современными героями должны быть люди заурядные, что очень чуждо русской литературной традиции. А у нас кино — сугубо литературное.

А у нас кино — сугубо литературное.

Александр Генис: То есть нет эстетики банального?

Дуня Смирнова: Абсолютно. Потому что те культурные клише, в которых мы существовали все время, они описывают некую маргинальность заведомую, герой заведомо маргинален, он стоит в некоей оппозиции к окружающей действительности, он обладает какими-то особенными достоинствами. Сейчас это абсолютно никому не интересно, потому что сама идея маргинальности на сегодняшний день в России несостоятельна.

Александр Генис: Ну что, последний мой вопрос: кто ваш следующий герой?

Дуня Смирнова: С этим пока непонятно, потому что, с одной стороны, страшно соблазнительно написать любовную историю заурядных молодых людей. Может быть, я это и сделаю, если на это решусь. А если нет, то мой следующий герой будет Борис Поплавский. И я хочу закончить тему этой невозможности ассимиляции русского литератора, русского художника на Западе. Это будет абсолютно другая история, противоположная Бунину. Если Бунин, его история, абсолютно интровертная, то здесь будет экстравертная, почти детективная история, с кабацкими драками, с наркотиками, но с таким же безнадежным финалом.

Это будет абсолютно другая история, противоположная Бунину. Если Бунин, его история, абсолютно интровертная, то здесь будет экстравертная, почти детективная история, с кабацкими драками, с наркотиками, но с таким же безнадежным финалом.

Иван Бунин: «Очень хочу домой…»

Окончание. Начало

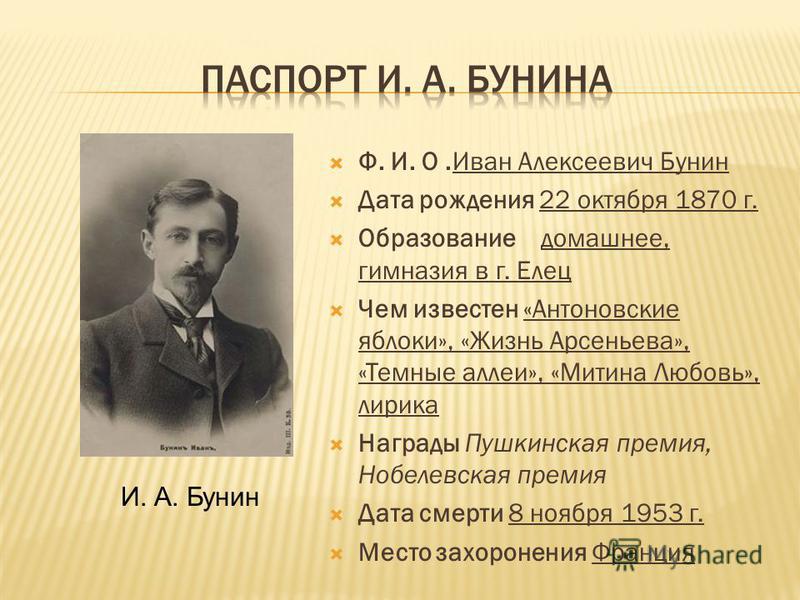

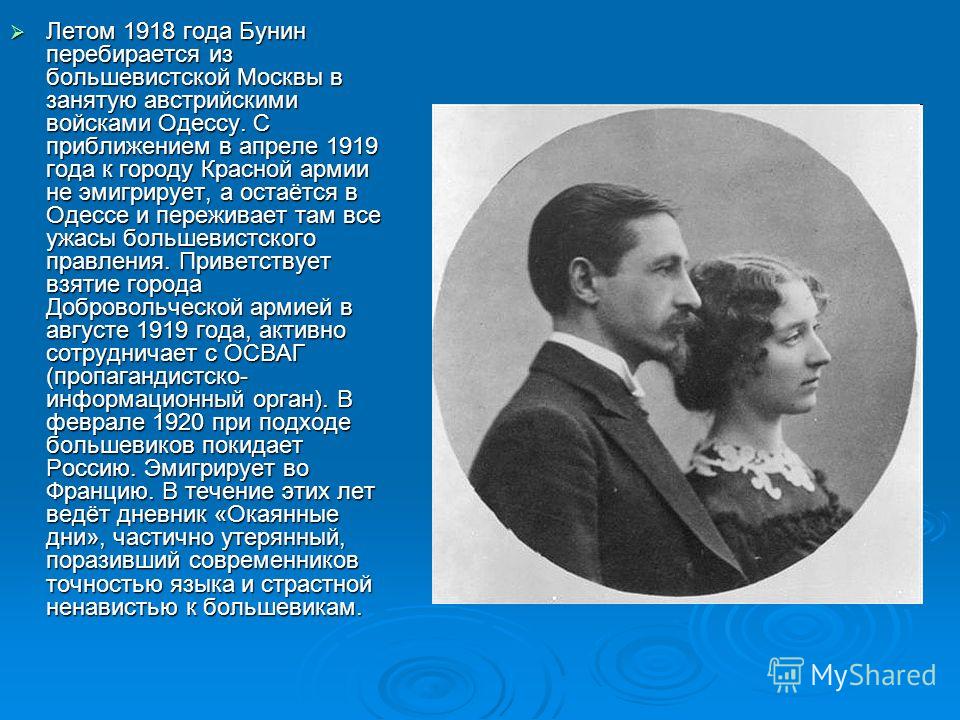

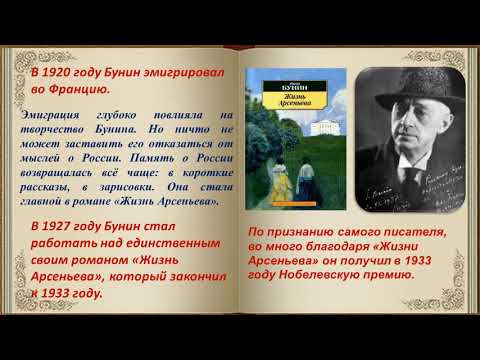

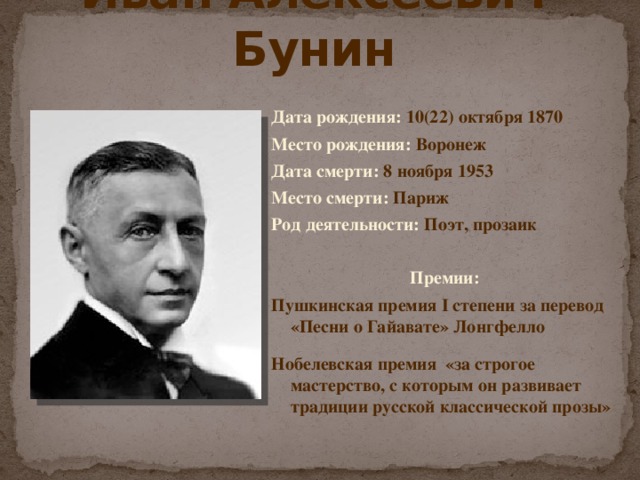

В марте 1920 года 49-летний Иван Бунин, категорически не принявший революцию 1917 года, вместе с верной своей спутницей Верой Муромцевой прибыл в Париж.

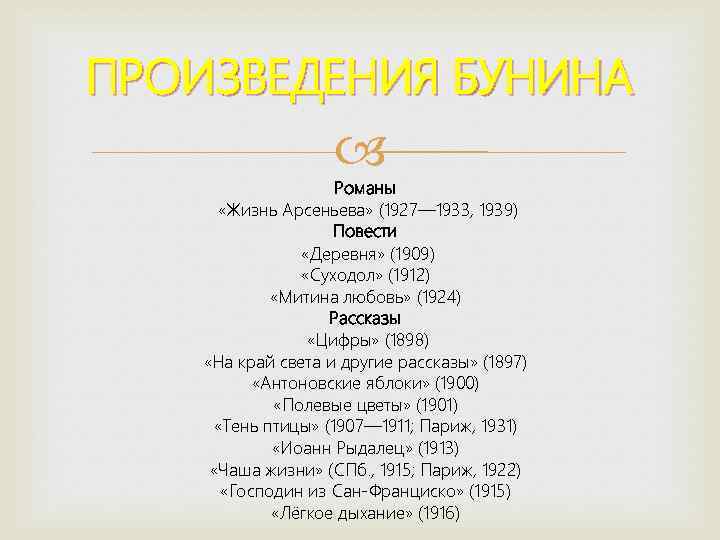

Иван Бунин и Вера Муромцева«Убивался над своим «Арсеньевым»

Поначалу Бунин практически не занимался литературой — возможно, сказывалось потрясение, связанное с политической ситуацией в России и вынужденной эмиграцией. Между тем в Париже, Берлине, Праге издавались сборники его рассказов, написанных до революции. А в 1925-м была опубликована новая повесть Бунина «Митина любовь» — трагическая история неразделённого чувства. Затем появились другие рассказы, в том числе «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина» и пр.

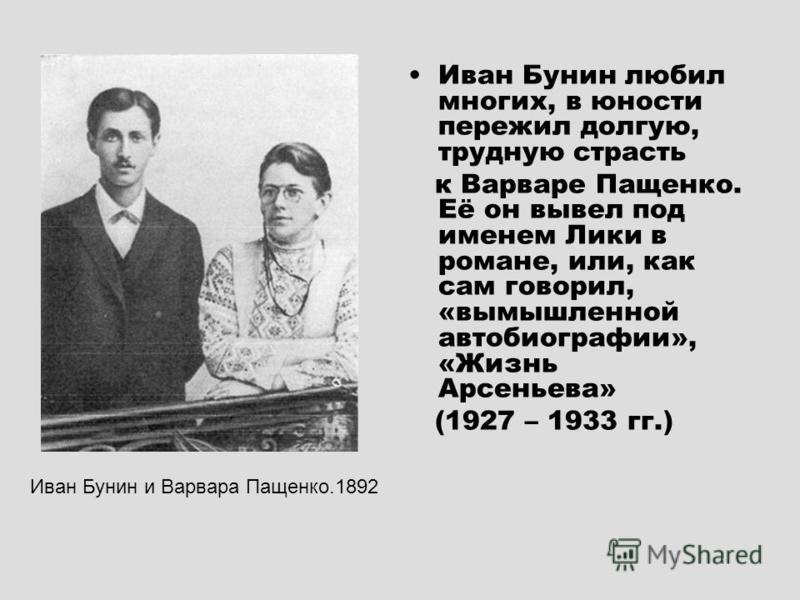

Зимой чета Буниных жила в Париже, а весной уезжала в Приморские Альпы, в город Грас на виллу «Бельведер». В 1927-м, находясь на вилле, Бунин приступил к работе над романом «Жизнь Арсеньева». Большая часть произведения была завершена в 1929 году. Отдельные главы печатались в 1927 году в парижской газете «Россия». Книга увидела свет в 1930 году в Париже. По мнению исследователей, невенчанная жена писателя Варвара Пащенко стала прототипом героини заключительной — пятой — части романа «Жизнь Арсеньева» («Лика»). Эту часть он закончил в 1933 году.

Иван Бунин и его первая любовь Варвара Пащенко, ставшая прототипом героини одной из частей романа «Жизнь Арсеньева» (фото 1890-х годов)По воспоминаниям поэтессы Галины Кузнецовой, писатель «убивался над своим Арсеньевым», а работая над пятой частью «Лика», он по 12 часов не вставал из-за стола. «Он так погружён сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом», — писала Кузнецова.

Роман с молодой поэтессой

С Галиной Кузнецовой писатель познакомился в 1926 году. Она тоже вместе с мужем-офицером покинула Россию и с 1924 года оказалась в Париже.

Возлюбленная Ивана Бунина поэтесса Галина КузнецоваИван Алексеевич был хорош собой, элегантный, с «барской» осанкой. Он очень следил за своей внешностью, занимался гимнастикой, прекрасно плавал, одевался безупречно. У 56-летнего Ивана Алексеевича и 26-летней Галины начался бурный роман, о котором вскоре судачил весь эмигрантский Париж. Кузнецова ушла от мужа. Первое время она встречалась с Иваном Алексеевичем в съёмной парижской квартире. А с 1927 года поселилась на вилле четы Буниных в Грасе.

Иван Бунин, конец 1920-х годовВ доме писателя часто гостили представители богемы. Поэтому поначалу пребывание поэтессы на вилле в качестве ученицы и помощницы писателя не вызывало подозрений у супруги Бунина Веры Муромцевой. Но долго скрывать роман не удалось. Вера была в отчаянии. Ведь совсем недавно, в апреле 1927-го, они с Иваном Алексеевичем отметили юбилей совместной жизни. Она писала в своём дневнике: «Сейчас мы отпраздновали наше 20-летие… Ян (так во Франции называли Ивана Бунина. — Ред.) мне сказал: «Спасибо тебе за все. Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы!» Я тоже поблагодарила его — за то, что он научил меня смотреть на мир, развил вкус литературный. Научил читать Евангелие. Потом мы долго целовались»…

Она писала в своём дневнике: «Сейчас мы отпраздновали наше 20-летие… Ян (так во Франции называли Ивана Бунина. — Ред.) мне сказал: «Спасибо тебе за все. Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы!» Я тоже поблагодарила его — за то, что он научил меня смотреть на мир, развил вкус литературный. Научил читать Евангелие. Потом мы долго целовались»…

Но Вера настолько любила своего супруга, что смирилась с ситуацией. «Я вдруг поняла, что не имею даже права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину… только бы от этой любви ему было сладостно на душе», — писала Вера Николаевна в дневнике.

Слева направо: Галина Кузнецова, Иван Бунин, Вера Муромцева, писатель Леонид Зуров (впоследствии — наследник архива Бунина)Часть Нобелевской премии раздал нуждающимся

Финансовое положение Буниных в то время было довольно плачевным. И вдруг — радостное известие: утром 9 ноября 1933 года на вилле раздался звонок из Стокгольма. Трубку сняла Вера Муромцева: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии».

Трубку сняла Вера Муромцева: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии».

Церемония награждения состоялась 10 декабря 1933 года в Стокгольме, куда Бунин отправился вместе с женой, Галиной и личным секретарём Андреем Седых. Нобелевскую премию 63-летнему Ивану Алексеевичу Бунину присудили «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В своей речи Бунин сказал, что премия впервые присуждена литератору-изгнаннику.

Писатель получил 715 тысяч франков. Немалую часть премии — около 120 тысяч — писатель попросту раздал. Ивану Алексеевичу пришло около двух тысяч писем с просьбой помочь финансово, он откликался практически на каждую просьбу, немалые суммы они вместе с Верой Муромцевой отдавали малоизвестным литераторам на издание их произведений.

Ну а Галина Кузнецова на обратном пути из Стокгольма познакомилась с оперной певицей Маргаритой — сестрой философа и литературного критика Фёдора Степуна. Через какое-то время Галина покинула виллу и уехала к певице в Германию. Когда Бунин понял, что Галину и Маргариту связывает нечто большее, чем дружба, он был потрясён, глубоко переживал расставание с Галиной.

Когда Бунин понял, что Галину и Маргариту связывает нечто большее, чем дружба, он был потрясён, глубоко переживал расставание с Галиной.

«Был знаменит — теперь никому не нужен»

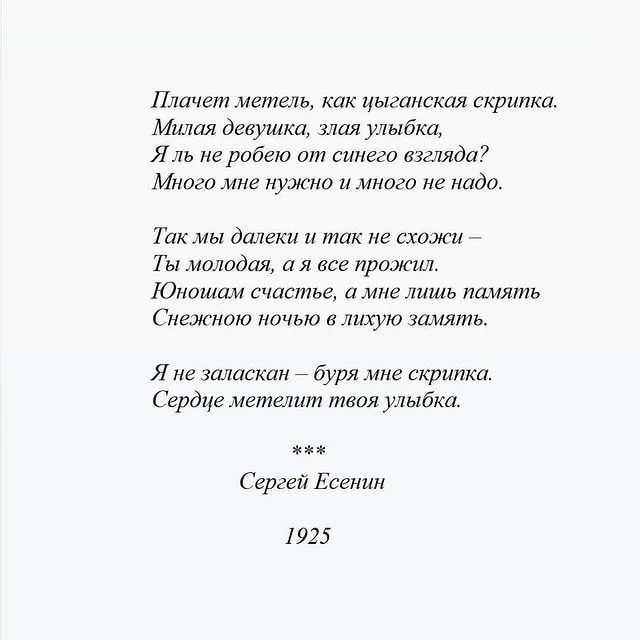

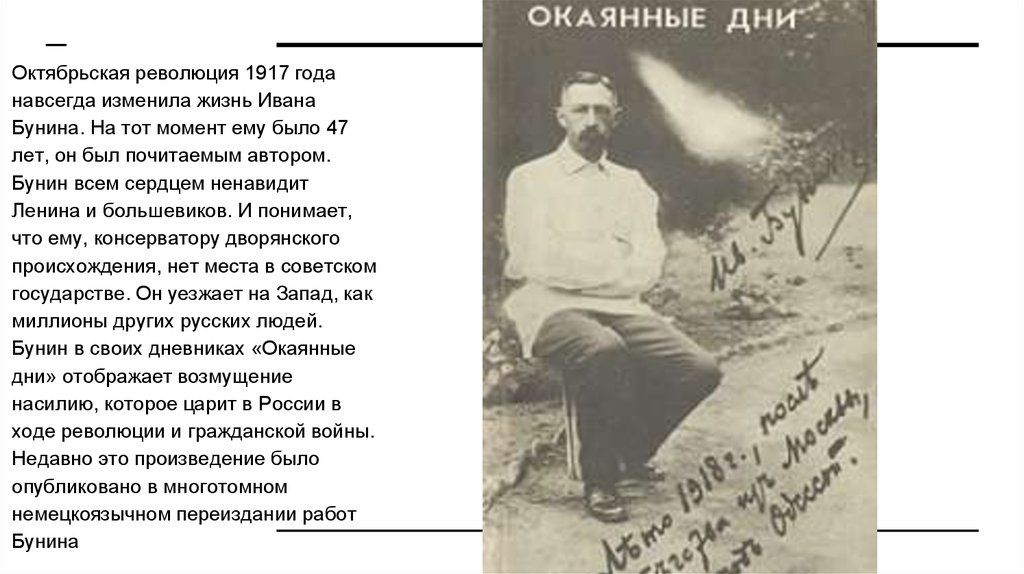

В 1936-м в Берлине отдельным изданием вышла книга «Окаянные дни», основанная на дневниковых записях Бунина, которые он вёл в Москве и Одессе в 1918 — 1920 годы. В СССР книга была запрещена. Впервые в России она вышла только после перестройки, в 1990 году, потом не один раз переиздавалась. А в 1937 году Бунин приступил к написанию цикла рассказов о любви «Тёмные аллеи» — сам он считал этот сборник новелл и рассказов едва не лучшим своим произведением.

Иван Алексеевич Бунин, Париж, 1937 год. Именно в этот период 67-летний писатель приступил к написанию цикла рассказов о любви «Тёмные аллеи»После 1939 года, когда началась Вторая мировая война, Бунины переехали на виллу «Жаннет». Туда же в 1941 году приехали и Галина Кузнецова с Маргаритой (позже, после войны, они уехали в США). На этой вилле Бунин скрывал от арестов евреев — на некоторое время приютил американского пианиста Александра Либермана с женой, а с 1942 по 1944 год там жил литератор Александр Бахрах.

Тем временем «нобелевские» деньги заканчивались. На вилле не работало отопление, были перебои в поставках воды и света. «Пальцы в трещинах от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы <…> Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру! Очень хочу домой», — писал Бунин.

Ещё до начала Великой Отечественной он связывался с советскими литераторами и просил о помощи. 17 июня 1941 года писатель Алексей Толстой написал Иосфиу Сталину: « Он (Бунин. — Ред.) пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помочь ему в том, чтобы наши издательства, переиздававшие его книги, оказали ему материальную помощь. Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, в которой Бунин говорит уже определённее: «Хочу домой». Я не могу остаться равнодушным к сигналу бедствия такого крупного российского писателя…»

Но уже через 5 дней началась Великая Отечественная. Сталину было уже не до Бунина… Прошение Алексея Толстого отправилось в архив. Сам Бунин так и не узнал о письме, в котором Толстой, рискуя собственной свободой, хлопотал об «изменнике родины».

Сталину было уже не до Бунина… Прошение Алексея Толстого отправилось в архив. Сам Бунин так и не узнал о письме, в котором Толстой, рискуя собственной свободой, хлопотал об «изменнике родины».

Иван Бунин просил через знакомых издать в Америке «Тёмные аллеи» — сборник, в которые вошли произведения, написанные в 1937 — 1942 годы. В 1943 году в Нью-Йорке вышла книга на русском языке тиражом всего 600 экземпляров. За «Тёмные аллеи» Бунин получил 300 долларов…

«Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев!»

Война примирила Ивана Бунина с «большевистской» Родиной. Он ликовал, когда Красная Армия разгромила гитлеровцев под Сталинградом. А в дневнике его жены Веры в августе 1944-го появилась такая запись: «Сегодня Ян сказал: “Если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть в России, но и многое любить, чтить её святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!».

Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!».

В мае 1945 года Бунины вернулись в парижскую квартиру, а через год в Советском Союзе вышел указ «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российский империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции».

Посол России во Франции Александр Богомолов предложил Бунину вернуться на родину. Иван Алексеевич обещал подумать. Но в августе 1946 года появилось Постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором ЦК ВКП(б) жёстко раскритиковал Михаила Зощенко и Анну Ахматову. В документе говорилось о недопустимости предоставления страниц «таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко», и Ахматовой — «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии». Из Союза писателей Зощенко и Ахматову исключили, они даже утратили право на получение хлебных карточек.

После этого Бунин передумал возвращаться. Да и возраст — на тот момент писателю было почти 76 лет.

Так он и остался человеком без гражданства. Ещё в 1933 году, когда ему сообщили, что он стал Нобелевским лауреатом и поинтересовались, какое гражданство вписать в анкету, Бунин коротко ответил: «Русский изгнанник».

«Я так нищ, что не знаю, как существовать»

В 1947 году врачи диагностировали у Бунина эмфизему лёгких. Через год Иван Алексеевич писал своему секретарю Андрею Седых, который в то время жил и работал в Нью-Йорке: «Я стал очень слаб, два месяца пролежал в постели, разорился совершенно… Мне пошёл 79-й год, и я так нищ, что совершенно не знаю, чем и как буду существовать». Седых уговорил американского благотворителя Фрэнка Атрана назначить Бунину ежемесячную пенсию в 10 000 франков. После смерти Атрана в 1952 году выплаты прекратились.

8 ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин скончался в возрасте 83 лет. Его похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Вера МуромцеваЕго супруга Вера Николаевна пережила Ивана Алексеевича на восемь лет и умерла в 1961 году. Похоронена рядом с мужем. Галина Кузнецова окончила свои дни в 1976-м в Мюнхене.

Похоронена рядом с мужем. Галина Кузнецова окончила свои дни в 1976-м в Мюнхене.

Бунин и Воронеж

«Бунину не надо было жить в России, чтобы писать о ней, Россия жила в нём, он был — Россия», — написал Андрей Седых уже после смерти Ивана Алексеевича.

В 1956 году в СССР вышло первое собрание сочинений Ивана Бунина в 5 томах. Затем, во времена хрущёвской оттепели, увидел свет девятитомник. В 70-е выходили избранные произведения, а активно издаваться книги Бунина в нашей стране начали после перестройки.

Несмотря на то что Бунина увезли из Воронежа, когда он был ещё совсем маленьким, он с нежностью относился к родному городу: «Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года… Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шёлковом с приподнятым, расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, — мой крёстный отец, генерал Сипягин».

Лишь однажды Бунину удалось ещё раз побывать в Воронеже. В январе 1907 года Иван Алексеевич посетил наш город по приглашению воронежского землячества для участия в благотворительном вечере. Своё посещение он запечатлел от имени своего героя в рассказе «Натали»: «Я… приехал в Воронеж. Поезд пришёл весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в тёплый, слишком даже тёплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи…»

22 сентября 2020 года в Воронеже накануне 150-летия со дня рождения писателя в Воронеже открылся музей Ивана Бунина — на проспекте Революции, в доме, где родился писатель. В экспозиции представлены его детские игрушки и книги, на которых он вырос, его охотничья сумка. Также имеются прижизненные издания бунинских книг начала ХХ века, письма Бунина и его супруги, библия писателя и многое другое.

13 октября 1995 года в Воронеже на улице Плехановской установили памятник Ивану Бунину. Московский скульптор Александр Бурганов изобразил писателя в глубокой задумчивости, у его ног стоит собака.

Памятник Бунину находится в Воронеже в сквере, который носит имя писателяНекоторые воронежцы поначалу недоумевали — почему собака? Ведь у Бунина её не было. Но собака здесь скорее метафора — символ одиночества и тоски, которую испытывал писатель, расставшись с родиной. А ещё, чтобы понять замысел автора скульптуры, достаточно прочесть стихотворение Ивана Алексеевича «Одиночество», написанное им ещё в 1906 году:

И ветер, и дождик, и мгла

Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,

До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно

За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,

Но тебе уж тоскливо со мной.

Под вечер ненастного дня

Ты мне стала казаться женой…

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны

Проживу и один — без жены…

Сегодня идут без конца

Те же тучи — гряда за грядой.

Твой след под дождём у крыльца

Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному

В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

3, Воспоминания о Чехове, М. Горький, А. Куприн, И. А. Бунин

Перевод С. С. Котелянского и Леонарда Вульфа

Б. В. Хюбш: Нью-Йорк: 1921

И. А. Бунин

Я познакомился с Чеховым в Москве, к

конец 95 года. Мы встречались тогда с перерывами, и я

не сочла бы достойным упоминания, если бы я не

запомнить некоторые очень характерные фразы.

— Ты много пишешь? — спросил он меня однажды.

Я ответил, что мало писал.

— Плохо, — сказал он почти сурово на своем низком глубоком голос. «Надо работать… не жалея себя… всю жизнь».

И, после паузы, без видимых связь, он добавил:

«Когда кто-то написал рассказ, я верю, что он следует вычеркнуть как начало, так и конец конец. Вот где мы, романисты, больше всего склонны врать. И надо писать коротко — так коротко насколько это возможно».

Потом мы заговорили о поэзии, и он вдруг стал взволнованный. «Скажи, ты заботишься об Алексее Стихи Толстого? Для меня он актер. Когда он был мальчиком, он надел вечернее платье, и он никогда не снял его».

После этих случайных встреч, в которых мы соприкоснулись

на некоторые из излюбленных тем Чехова — как то

надо работать «не щадя себя» и надо

пишем просто и без тени фальши — мы

не встречались до весны 99 года. Я пришел к

Ялта на несколько дней, и однажды вечером я встретил

Чехов на набережной.

«Почему бы вам не прийти ко мне?» были его первыми слова. «Обязательно приходи завтра».

«Во сколько?» Я спросил.

«Утром около восьми».

И видя, может быть, что я выгляжу удивленной, он добавлен:

«Мы встаем рано. А вы?»

— Да, я тоже, — сказал я.

«Ну тогда приходи, когда встанешь. Мы дадим ты кофе. Вы пьете кофе?»

«Иногда.»

«Вы должны всегда. Это замечательный напиток. Когда я работаю, я не пью ничего, кроме кофе и куриный бульон до вечера. Кофе в утром и куриный бульон в полдень. Если я этого не сделаю, моя работа страдает».

Я поблагодарил его за приглашение, и мы пересекли набережной молча и сел на скамейку.

— Ты любишь море? Я спросил.

— Да, — ответил он. «Но это слишком одиноко.»

— Вот что мне в нем нравится, — ответил я.

«Интересно, — размышлял он, глядя сквозь

очки вдаль и думая о своем

собственные мысли. «Должно быть хорошо быть солдатом,

или молодой студент. .. сидеть в

собирайтесь и слушайте группу…».

.. сидеть в

собирайтесь и слушайте группу…».

А потом, как обычно у него, после паузы и без видимой связи он добавил:

«Море очень трудно описать. знать описание, которое школьник дал в упражнение? «Море бескрайнее». Только это. Замечательно, я думаю».

Некоторые люди могут подумать, что он притворился, говоря этот. А Чехов — аффектирован!

«Допускаю, — сказал человек, хорошо знавший Чехова, — что я встречал таких искренних людей, как Чехов. Но любой так просто и так свободно от позы и жеманства я никогда не знал!»

И это правда. Он любил все, что было искренним,

жизненной и веселой, лишь бы она не была грубой

ни тупой, и терпеть не мог педантов, или

книжные черви, которые так привыкли

составлять фразы, которые они не могут произнести никаким другим способом.

В своих сочинениях он почти никогда не говорил о себе.

или его взглядов, и это заставило людей думать, что он

человек без принципов и чувства долга перед своими

добрый. И в жизни он не был эгоистом и редко

говорил о своих симпатиях и антипатиях. Но оба

были очень сильными и прочными, а простота была

одна из вещей, которые он любил больше всего. «Море есть

необъятный»… Ему, с его страстью к

простота и его отвращение к напряженным и

затронуто, это было «замечательно». Его слова о

офицер и музыка показали другое

характеристика его: его резерв.

перехода из морского в офицерское не было

сомнения, вызванные его тайной тягой к молодости и

здоровье. Море одиноко… . И Чехов

любил жизнь и радость. В последние годы его

желание счастья, пусть даже самого простого,

постоянно проявлялся в его разговоре.

Это будет намеком, а не выражением.

Но оба

были очень сильными и прочными, а простота была

одна из вещей, которые он любил больше всего. «Море есть

необъятный»… Ему, с его страстью к

простота и его отвращение к напряженным и

затронуто, это было «замечательно». Его слова о

офицер и музыка показали другое

характеристика его: его резерв.

перехода из морского в офицерское не было

сомнения, вызванные его тайной тягой к молодости и

здоровье. Море одиноко… . И Чехов

любил жизнь и радость. В последние годы его

желание счастья, пусть даже самого простого,

постоянно проявлялся в его разговоре.

Это будет намеком, а не выражением.

В Москве в 1895 году я увидел мужчину средних лет

(Чехову тогда было 35) в пенсне, тихонько

одетый, довольно высокий, легкий и изящный в

его движения. Он приветствовал меня, но так тихо

что я, тогда мальчик, принял его тишину за

холодность… В Ялте, в 1899 году, я

нашел его уже сильно изменившимся; он похудел;

лицо его стало печальнее; его отличие было столь же велико

как всегда, но это было отличием пожилого человека

человек, прошедший через многое и возвысившийся

своими страданиями. Голос стал мягче….

В остальном он был почти таким же, как и в

Москва; сердечный, говорящий с воодушевлением, но даже

проще и короче, и, пока он говорил, он

продолжал свои мысли. Он позволил мне понять

связи между его мыслями, а также я

мог, глядя сквозь очки на

море, слегка приподняв лицо. На следующее утро после

встретив его на набережной, я пошел к нему домой. я

хорошо помню яркое солнечное утро, которое я

провел с Чеховым в его саду. Он был очень

живо, и смеялся, и читал мне единственное стихотворение, так что

он сказал, что когда-либо писал: «Лошади, зайцы

и китайцы, басня для детей» (Чехов

написал это для детей друга. Видеть

Буквы.)

Голос стал мягче….

В остальном он был почти таким же, как и в

Москва; сердечный, говорящий с воодушевлением, но даже

проще и короче, и, пока он говорил, он

продолжал свои мысли. Он позволил мне понять

связи между его мыслями, а также я

мог, глядя сквозь очки на

море, слегка приподняв лицо. На следующее утро после

встретив его на набережной, я пошел к нему домой. я

хорошо помню яркое солнечное утро, которое я

провел с Чеховым в его саду. Он был очень

живо, и смеялся, и читал мне единственное стихотворение, так что

он сказал, что когда-либо писал: «Лошади, зайцы

и китайцы, басня для детей» (Чехов

написал это для детей друга. Видеть

Буквы.)

Однажды по мосту шли

Толстые китайцы,

Перед ними, подняв хвосты,

Быстро бежали зайцы.

Вдруг китайцы закричали:

«Стой! Ух! Хо! Хо!»

Зайцы еще выше подняли хвосты

И спрятались в кусты.

Мораль этой басни ясна:

Кто хочет есть зайцев

Каждый день вставая с постели

Должен слушаться отца.

После этого визита я ходил к нему все больше и больше часто. Отношение Чехова ко мне поэтому поменял. Он стал более дружелюбным и сердечный… Но он был еще сдержан, однако, так как он был сдержан не только со мной, но и с теми, кто был с ним наиболее близок, оно поднялось, я верил, не от холодности, а от чего-то гораздо важнее.

Очаровательный белокаменный дом, сверкающий на солнце;

садик, посаженный и ухоженный Чеховым

сам, который любил все цветы, деревья и животных;

его кабинет с немногими картинами и большой

окно, выходившее на долину р.

река Учан-Спо и синий треугольник р.

море; дом, дни и даже месяцы, которые я

провел там, и моя дружба с человеком, который

очаровал меня не только своей гениальностью, но и

его строгий голос и его детская улыбка — все это

навсегда останется одним из самых счастливых воспоминаний о

моя жизнь. Он был дружелюбен со мной и временами

почти нежно. Но запас, который у меня есть

о которых говорили, никогда не исчезал, даже когда мы были наиболее

интимный. Он был сдержан во всем.

Он был сдержан во всем.

Он был очень веселым и любил смех, но он только смеялся своим очаровательным заразительным смехом, когда кто-то другой пошутил: он сам говорить самые забавные вещи без малейшего улыбка. Он любил шутки, нелепости прозвища, и в мистификации людей. … Даже ближе к концу, когда он почувствовал себя немного лучше его юмор был неудержим. И с каким тонким юмор, он бы рассмешил! Он бросил бы пару слов и подмигнул ему глазом над своим очки. … Его письма тоже, хотя их форма идеальна, полны восхитительного юмора.

Но сдержанность Чехова проявилась во многом.

другими способами, которые доказали силу его

характер. Хотя никто никогда не слышал, чтобы он жаловался

ни у кого не было больше причин жаловаться. Он был одним из

большая семья, которая жила в состоянии фактического

хотеть. Он должен был работать за деньги на условиях

который погасил бы самый пламенный

вдохновение. Он жил в крохотной квартирке, писал в

краю стола, посреди разговоров и

шуметь всей семьей и часто несколькими

посетители сидят вокруг него. Много лет он был

очень бедный. … Но он почти никогда не ворчал

на его участке. Не то чтобы он мало просил

жизнь: напротив, он ненавидел подлость и

скудным, хотя он был благородным спартанцем в том, как он

жил. Пятнадцать лет он страдал

изнурительной болезни, которая в конце концов убила его, но

его читатели никогда не знали об этом. Так же не могло быть

сказал о большинстве писателей. Действительно, мужественность с

который он понес свои страдания и встретил свою смерть, был

замечательный. Даже в худшем случае он почти преуспел

скрывая свою боль.

Много лет он был

очень бедный. … Но он почти никогда не ворчал

на его участке. Не то чтобы он мало просил

жизнь: напротив, он ненавидел подлость и

скудным, хотя он был благородным спартанцем в том, как он

жил. Пятнадцать лет он страдал

изнурительной болезни, которая в конце концов убила его, но

его читатели никогда не знали об этом. Так же не могло быть

сказал о большинстве писателей. Действительно, мужественность с

который он понес свои страдания и встретил свою смерть, был

замечательный. Даже в худшем случае он почти преуспел

скрывая свою боль.

— Тебе нехорошо, Антоша? его мать или говорила сестра, видя, как он весь день сидит с его глаза закрыты.

«Я?» отвечал он, тихо открывая глаза который выглядел таким ясным и мягким без его очки. «О, это ничего. У меня есть немного головная боль.»

Он страстно любил литературу и говорить о

писателей и восхвалять Мопассана, Флобера или

Толстой был для него большой радостью. Он говорил с

особый энтузиазм только что упомянутых и

также лермонтовской «Тамани».

«Я не могу понять, — говорил он, — как простой мальчик мог бы написать «Тамань»! Ах, если бы это написано и хорошая комедия — тогда можно было бы довольствоваться смертью!»

Но его разговор о литературе был совсем другим. из обычного магазина, о котором говорили писатели, с его узость, и малость, и мелкое личное несмотря. Он обсуждал книги только с людьми которые любили литературу больше всех других искусств и были бескорыстные и чистые в своей любви к нему.

«Вы не должны читать свои записи другим людям

прежде чем оно будет опубликовано, — часто говорил он. — И оно

самое главное никогда не следовать чьим-либо советам.

Если вы сделали беспорядок, пусть кровь будет на

свою собственную голову. Мопассан своим величием так

подняли уровень письма, что это очень

трудно писать; но мы должны писать, особенно мы

Русские, и в письме надо быть смелым.

Есть большие собаки и маленькие собаки, но маленькие

собаки не должны быть обескуражены существованием

из больших собак. Все должны лаять — и лаять с

голос, который дал им Бог».

Все должны лаять — и лаять с

голос, который дал им Бог».

Все, что было в мире букв сильно заинтересовал его, и он возмутился глупость, фальшь, жеманство и шарлатанство, набрасывающееся на литературу. Но хотя он был зол, он никогда не был раздражителен и в его гневе не было ничего личного. Это принято говорить об умерших писателях, что они радовались успехам других и не завидовали их. Если, стало быть, я подозревал Чехова в по крайней мере ревность я должен быть доволен, чтобы ничего не говорить об этом. Но дело в том, что он радовался наличие таланта, спонтанно. Слово «бездарный» был, я думаю, самым разрушительным выражение, которое он использовал бы. Его собственные неудачи и успех он взял, как он один знал, как их взять.

Он писал в течение двадцати пяти лет и в течение

в то время его сочинения постоянно подвергались нападкам.

Будучи одним из величайших и тончайших

Русским писателям он никогда не использовал свое искусство для проповеди.

При этом русские критики не могли ни

понять его и не одобрить его. Разве они не

настаивать на том, чтобы Левитан «зажег» свою

пейзажи — то есть краска у коровы, гуся или

фигура женщины? Такая критика задевает

Чехова много, и озлобило его еще больше

чем он уже озлобился на русскую жизнь

сам. Его горечь покажет себя

на мгновение — только на мгновение.

Разве они не

настаивать на том, чтобы Левитан «зажег» свою

пейзажи — то есть краска у коровы, гуся или

фигура женщины? Такая критика задевает

Чехова много, и озлобило его еще больше

чем он уже озлобился на русскую жизнь

сам. Его горечь покажет себя

на мгновение — только на мгновение.

— Мы скоро будем отмечать твой юбилей, Антон. Павлович!»

— Я знаю ваши юбилеи. Двадцать пять лет они ничего не делать, кроме как оскорблять и высмеивать человека, а затем ты даешь ему ручку из алюминия и слюни Над ним целый день, и плачь, и целуй его, и хныкай!»

Говоря о своей славе и популярности, он ответь так же — двумя-тремя словами или шутка.

— Вы читали, Антон Павлович? можно было бы спросите, прочитав статью о нем.

Он лукаво поглядывал поверх очков, смехотворно вытянуть лицо и сказать глубоким голос:

«О, тысяча благодарностей! Там целая колонна, а внизу: «Есть еще писатель звали Чехова: недовольный человек, ворчун».

Иногда он серьезно добавлял:

«Когда вас критикуют, вспомните нас

грешники. Критики ругали нас за пустяки

как если бы мы были школьниками. Один из них

предсказал, что я умру в канаве. Он

предположил, что меня исключили из школы за

пьянство.»

Критики ругали нас за пустяки

как если бы мы были школьниками. Один из них

предсказал, что я умру в канаве. Он

предположил, что меня исключили из школы за

пьянство.»

Я никогда не видел, чтобы Чехов выходил из себя. Очень редко был ли он раздражен, и если это случилось, он удивительно себя контролировал. Я помню, для например, что однажды он был раздражен, читая книгу о том, что он был «равнодушен» к вопросам морали и общества, и что он был пессимистом. Однако его раздражение выразилось только в двух словах:

«Полный идиот!»

И я не нашел его холодным. Он сказал, что ему холодно когда писал, и что он писал только тогда, когда мысли и образы, которые собирались выразить, были совершенно ясно для него, а затем он написал, постоянно, без перерывов, пока не довел его до конца.

«Писать следует только тогда, когда чувствуешь себя совершенно спокойно, — сказал он однажды.

Но это спокойствие было очень своеобразного характера. Нет

у другого русского писателя была его чуткость и его

сложность.

Действительно, нужен очень разносторонний ум, чтобы пролить свет на эту глубокую и сложную дух — этот «несравненный художник», как Толстой позвал его. Я могу только засвидетельствовать, что он был человек редкого духовного благородства, выдающийся и культивируется в лучшем смысле, который сочетал нежность и деликатность с полной искренностью, доброта и чуткость с полной откровенностью.

Быть правдивым и естественным и при этом сохранять обаяние подразумевает натуры редкой красоты, цельности, и власть. Я так часто говорю о Чехове хладнокровие, потому что его хладнокровие кажется мне доказательство силы его характера. Это было всегда его, я думаю, даже когда он был молод и в высшие духи, и это было то, что, быть может, что сделало его таким независимым и способным начать свою работу непритязательно и мужественно, без заигрывая со своей совестью.

Вы помните слова старого профессора в «Скучная история?»

«Я не скажу, что французские книги хороши и одарены

и благородный; но они не такие унылые как русские

книги, а главным элементом творческой силы является

часто можно найти в них чувство личного

свобода. »

»

Чехов обладал в высшей степени этим «чувством личной свободы», и он не мог вынести этого другие должны быть без него. Он станет горьким и бескомпромиссным, если он думал, что другие позволяли себе это.

Эта «свобода», как известно, стоила ему большой иметь дело; но он не был из тех, кто два разных идеала — один для себя, другое для публики. Его успех был для очень долгое время гораздо меньше, чем он заслуживал. Но он ни разу за всю свою жизнь не сделал ни малейшего попытки увеличить свою популярность. Он был чрезвычайно суров ко всем проволочным натяжениям, которые сейчас прибегают для достижения успеха.

— Вы все еще называете их писателями? извозчики!» сказал он горько.

Его неприязнь к тому, чтобы из него время от времени выставляли напоказ казался чрезмерным.

«Скорпион» (издательская фирма) рекламирует свои

книги плохо», — написал он мне после публикации

«Северный цветок». «Они поставили мое имя первым,

и когда я прочитал рекламу в ежедневной Русские ведомости Я поклялся, что никогда больше не буду

любой грузовик со скорпионами, крокодилами или змеями».

Это было зимой 1900 года, когда Чехов, заинтересоваться некоторыми особенностями нового издательство «Скорпион» предоставило их по моей просьбе один из его юношеских рассказов «На море». Они напечатал его в сборнике рассказов, и он много раз пожалел об этом.

«Все это новое русское искусство — вздор, — говорил он. сказать. «Я помню, что однажды увидел вывеску в Таганрог: Искусственный (от «искусственного») минерал. Вода продается здесь! Ну, это новое искусство то же самое».

Его сдержанность исходила из возвышенности его духа и от его непрекращающегося стремления выразить себя точно. В конце концов случится так, что люди будет знать, что он был не только «несравненным художник», не только удивительный мастер языка но несравненный человек в придачу. но это потребуется много лет, чтобы люди вникли в его полнота его тонкости, силы и деликатности.

— Как поживаете, милый Иван Алексеевич? он написал

я в Ницце. «Я желаю вам счастливого Нового года. Я

получил ваше письмо, спасибо. В Москве

все в целости, сохранности и унылости. Здесь нет

новости (кроме Нового года) и не новости

ожидал. Моя пьеса еще не поставлена, и я

знать, когда это будет. Возможно, что я могу

приезжайте в Ниццу в феврале. … Приветствуйте

прекрасное жаркое солнце от меня и тихое море. Наслаждаться

себя, будь счастлива, не думай о болезни, и

часто пиши своим друзьям. … Хорошо держаться,

и веселый, и не забудь свою желтоватую

северяне, страдающие несварением желудка

и дурной характер» (8 января 19 г.04).

В Москве

все в целости, сохранности и унылости. Здесь нет

новости (кроме Нового года) и не новости

ожидал. Моя пьеса еще не поставлена, и я

знать, когда это будет. Возможно, что я могу

приезжайте в Ниццу в феврале. … Приветствуйте

прекрасное жаркое солнце от меня и тихое море. Наслаждаться

себя, будь счастлива, не думай о болезни, и

часто пиши своим друзьям. … Хорошо держаться,

и веселый, и не забудь свою желтоватую

северяне, страдающие несварением желудка

и дурной характер» (8 января 19 г.04).

«Приветствуйте прекрасное жаркое солнце и тихое море из мне»… Я редко слышал, чтобы он так говорил. Но я часто чувствовал, что он должен сказать это, и тогда мой сердце тоскливо болело.

Я помню одну ночь ранней весной. Это было поздно. Внезапно зазвонил телефон. Я слышал Низкий голос Чехова:

— Сэр, возьмите извозчика и приезжайте сюда. водить машину.»

«Драйв? В это время ночи?» Я ответил. — Что с вами, Антон Павлович?

«Я влюблен.»

— Это хорошо. Но уже девять… Ты

простудится».

Но уже девять… Ты

простудится».

— Молодой человек, не придирайтесь!

Через десять минут я был в Антке. Дом, где зимой жил Чехов наедине с его мать была темной и молчаливой, за исключением того, что свет проник через замочную скважину комнаты его матери, и две маленькие свечи горели в полумраке своего исследования. Мое сердце сжалось, как обычно, в вид того тихого кабинета, где проходил Чехов так много одиноких зимних ночей, горько думая быть может, на судьбе, которая дала ему так много и издевался над ним так жестоко.

«Что ночью!» он сказал мне даже больше, чем свою обычную нежность и задумчивую радость, встретив я в дверях. «Здесь так скучно! волнение — это когда звонит телефон и Софи Павловна спрашивает, что я делаю, а я отвечаю: ловлю мышей. Пойдем, поедем в Орианду. Мне плевать, если я простудлюсь!»

Ночь была теплая и тихая, с яркой луной,

легкие облака и несколько звезд в темно-синем

небо. Карета тихо катилась по белому

дороге, и, успокоенный ночной тишиной,

мы сидели молча, глядя на море, мерцающее тусклым светом. золото… Потом пришел лес, окутанный паутиной

тенями, но уже по-весеннему и

красиво…. Чёрные отряды великанов

кипарисы величественно поднимались в небо. Мы

остановил карету и прошел под ними, мимо

руины замка, которые были бледно-голубыми в

лунный свет. Чехов вдруг сказал мне:

золото… Потом пришел лес, окутанный паутиной

тенями, но уже по-весеннему и

красиво…. Чёрные отряды великанов

кипарисы величественно поднимались в небо. Мы

остановил карету и прошел под ними, мимо

руины замка, которые были бледно-голубыми в

лунный свет. Чехов вдруг сказал мне:

«Вы знаете, сколько лет меня будут читать? Семь.»

«Почему семь?» Я спросил.

— Значит, семь с половиной.

«Нет я сказала. «Поэзия живет долго, и чем дольше оно живет тем лучше, чем становится, — как вино».

Он ничего не сказал, но когда мы сели на скамейку, с которой мы могли видеть море, сияющее в лунный свет, он снял очки и сказал: глядя на меня своими добрыми, усталыми глазами:

«Поэты, сэр, это те, кто употребляет такие фразы, как «серебристая даль», «согласие» или «вперед, вперед, к борьбе с силами тьма!»

— Вы сегодня грустите, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его доброе и красивое лицо, бледное в лунный свет.

Он задумчиво выкапывал маленькие камешки с

конец его палки, с его глаза на землю. но когда я сказал, что ему грустно, он посмотрел через

на меня, с юмором.

но когда я сказал, что ему грустно, он посмотрел через

на меня, с юмором.

— Это ты грустишь, — ответил он. «Ты грустно, потому что ты так много потратил на такси».

Потом серьезно добавил:

«Да, я буду читать только семь годы; и я буду жить за меньшее — может быть, за шесть. но не ходи и не рассказывай об этом газете журналисты».

Тут он ошибся: он не прожил и шести лет…

Он умер мирно, без страданий в тишину и красоту летнего рассвета, который он всегда любил. Когда он умер, взгляд счастье отразилось на его лице, и казалось, лицо очень молодого человека. Пришел к моему вспомните слова Леконта де Лиля:

Moi, je l’envie, au found du tombeau, спокойный и черный

D’être affranchi de vivre et de ne plus savoir

La honte de penser et l’horreur d’être un homme!

Нобелевская премия по литературе 1933 г. – Презентация речи

- org/Person»> Иван Бунин

Презентационная речь Пера Халльстрема, постоянного секретаря Шведской академии, 10 декабря 1933 г.

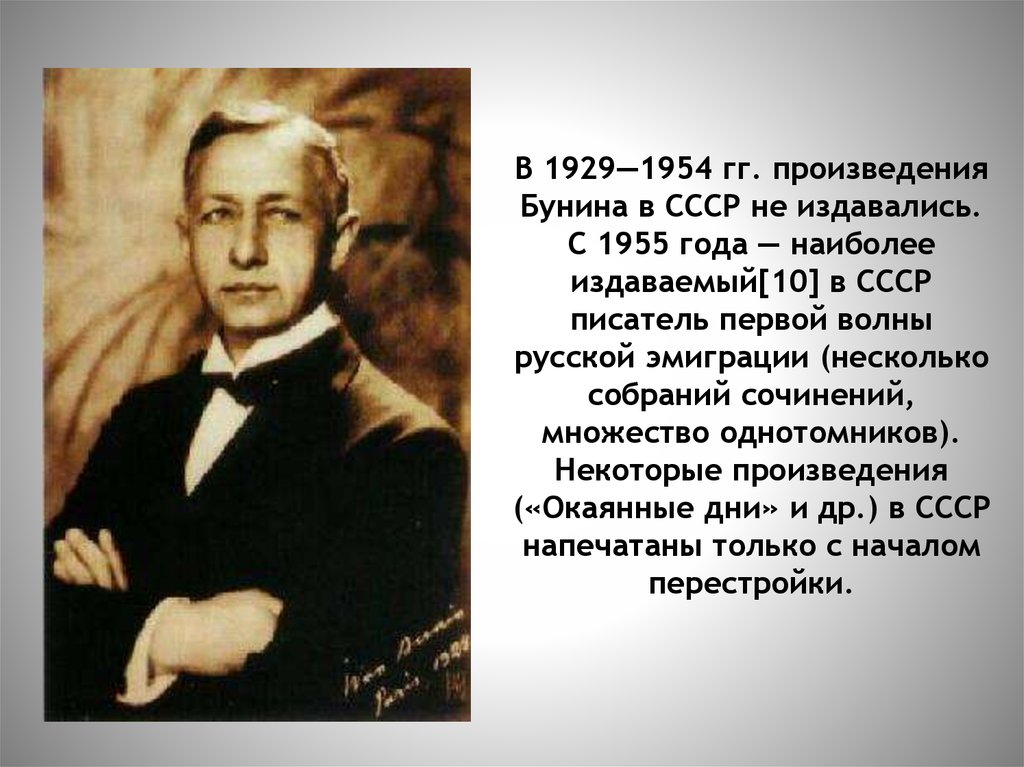

Литературная деятельность Ивана Бунина была ясна и несложна. Он происходил из семьи помещиков и вырос в литературных традициях того времени, когда этот социальный класс господствовал в русской культуре, создавал литературу, занимавшую почетное место в современной Европе, и руководил роковыми политическими движениями. «Владыки щепетильной совести» — так иронически называло следующее поколение этих людей, полных негодования и жалости, восставших против унижения крепостных. Они заслуживали лучшего имени, поскольку вскоре им пришлось бы расплачиваться собственным благополучием за потрясения, которые они собирались вызвать.

О молодом Бунине остались только обломки родовых владений; именно в мире поэзии он чувствовал сильную связь с прошлыми поколениями. Он жил в мире иллюзий без всякой энергии, а не национального чувства и надежды на будущее. Тем не менее он не избежал влияния реформаторского движения; будучи студентом, он был глубоко поражен призывом Толстого провозглашать братство со смиренными и бедными. Так он научился, как и другие, жить трудом своих рук, а со своей стороны избрал ремесло бондаря в доме единоверца, очень любившего дискуссии. (Возможно, он применил бы менее сложное ремесло — посохи легко разъединяются, и требуется большое мастерство, чтобы сделать сосуд, в котором будет храниться его содержимое.)

Тем не менее он не избежал влияния реформаторского движения; будучи студентом, он был глубоко поражен призывом Толстого провозглашать братство со смиренными и бедными. Так он научился, как и другие, жить трудом своих рук, а со своей стороны избрал ремесло бондаря в доме единоверца, очень любившего дискуссии. (Возможно, он применил бы менее сложное ремесло — посохи легко разъединяются, и требуется большое мастерство, чтобы сделать сосуд, в котором будет храниться его содержимое.)

Руководителем более духовных учений у него был человек, который с колеблющейся энергией боролся с искушениями плоти в самом буквальном смысле, и здесь в его учение вошло вегетарианство. Во время путешествия с ним в дом Толстого для представления мастеру – Бунин мог наблюдать его победы и поражения. Он одержал победу над несколькими киосками с закусками на вокзалах, но в конце концов искушение мясными паштетами оказалось слишком сильным. Закончив жевать, он нашел хитроумные оправдания своему особому падению: «Я знаю, однако, что не паштет держит меня в своей власти, а я держу его. я не его раб; я ем, когда хочу; когда я не хочу, я не ем». Само собой разумеется, молодой студент не хотел долго оставаться в этой компании.

я не его раб; я ем, когда хочу; когда я не хочу, я не ем». Само собой разумеется, молодой студент не хотел долго оставаться в этой компании.

Сам Толстой не придавал большого значения религиозному рвению Бунина. «Вы хотите жить простой и трудолюбивой жизнью? Это хорошо, но не зацикливайтесь на этом. Можно быть отличным человеком во всех сферах жизни». А о профессии поэта он сказал: «Хорошо, пишите, если вам это очень нравится, но хорошо помните, что это никогда не может быть целью вашей жизни». Это предупреждение Бунин не заметил; он уже был поэтом всем своим существом.

Он быстро привлек внимание стихами, построенными по строгим классическим образцам; их предметом часто были описания меланхоличной красоты прошлой жизни в старых поместьях. В то же время он развил в стихах в прозе свою способность передавать природу со всей полнотой и богатством своих впечатлений, упражняя свои способности с необычайной тонкостью, чтобы точно воспроизвести их. Таким образом, он продолжал искусство великих реалистов, в то время как его современники предавались приключениям литературных программ: символизму, неонатурализму, адамизму, футуризму и другим названиям подобных преходящих явлений. Он оставался изолированным человеком в чрезвычайно взволнованную эпоху.

Он оставался изолированным человеком в чрезвычайно взволнованную эпоху.

Когда Бунину было сорок лет, его роман Деревня (1910) [ Деревня ] сделал его знаменитым и даже печально известным, ибо книга вызвала бурную дискуссию. Он атаковал суть русской веры в будущее, мечту славянофилов о добродетельном и способном крестьянине, через которого нация должна когда-нибудь покрыть мир своей тенью. На этот тезис Бунин ответил объективным описанием действительной природы крестьянских добродетелей. Получилось одно из самых мрачных и жестоких произведений даже в русской литературе, где такие произведения отнюдь не редкость.

Автор не дает исторического объяснения упадку мужиков , кроме краткой информации о том, что дед двух главных героев романа был умышленно загнан до смерти хозяйскими борзыми. Этот поступок хорошо выражает, на самом деле, отпечаток, который несет дух подавленного. Но Бунин показывает их именно такими, какие они есть, не колеблясь ни перед каким ужасом, и ему легко было доказать правдивость своего сурового суждения. Насилие самого жестокого рода недавно охватило провинцию вслед за первой революцией — предвестником более поздней.

Насилие самого жестокого рода недавно охватило провинцию вслед за первой революцией — предвестником более поздней.

За неимением другого названия книга в переводах называется романом, но на самом деле она мало похожа на этот жанр. Он состоит из серии чрезвычайно бурных эпизодов из низшей жизни; правда в деталях значила для автора все. Критик подвергал сомнению не столько детали, сколько их бескорыстный выбор — иностранец не может судить о справедливости критики. Ныне книга пережила сильное возрождение благодаря событиям того времени и остается классическим произведением, образцом цельного, концентрированного и надежного искусства в глазах русской эмиграции, равно как и на родине. Описания деревень были продолжены во многих более коротких очерках, иногда посвященных религиозному элементу, который в глазах восторженного национального поколения делал мужики люди обещания. В безжалостном анализе писателя искупительное благочестие мира сводится к анархическим инстинктам и вкусу к самоуничижению, сущностным, по его мнению, чертам русского духа. Он действительно был далек от своей юношеской толстовской веры. Но одно он сохранил от нее: свою любовь к русской земле. Едва ли он когда-либо писал свою чудесную сельскую местность с таким большим искусством, как в некоторых из этих новелл. Как будто он сделал это, чтобы сохранить себя, чтобы снова вздохнуть свободно после всего увиденного им безобразного и фальшивого.

Он действительно был далек от своей юношеской толстовской веры. Но одно он сохранил от нее: свою любовь к русской земле. Едва ли он когда-либо писал свою чудесную сельскую местность с таким большим искусством, как в некоторых из этих новелл. Как будто он сделал это, чтобы сохранить себя, чтобы снова вздохнуть свободно после всего увиденного им безобразного и фальшивого.

Совсем в другом духе Суходол (1911-1912), повесть-усадебка, написана как аналог Деревня . Книга представляет собой изображение не современности, а времени расцвета помещиков, каким его помнит старый слуга в доме, где вырос Бунин. Автор и в этой книге не оптимист; у этих господ мало жизненной силы, они настолько недостойны нести ответственность за свою судьбу и судьбу своих подчиненных, насколько этого мог бы желать самый суровый обвинитель. В сущности, здесь можно найти в значительной мере материал для той защиты народа, которую Бунин молчаливо обошел в Деревня .

Но все-таки картина предстает теперь совсем в ином свете; он наполнен поэзией. Отчасти это связано с тем примирением, которым обладает прошлое, уплатившее свой долг смертью; но и к сладостному видению служанки, придающей очарование запутанному и изменчивому миру, в котором, однако, погибла ее юность. Но главным источником поэзии является сила воображения автора, его способность придать этой книге с напряженным вниманием богатство жизни. Суходол — литературное произведение очень высокого порядка.

Отчасти это связано с тем примирением, которым обладает прошлое, уплатившее свой долг смертью; но и к сладостному видению служанки, придающей очарование запутанному и изменчивому миру, в котором, однако, погибла ее юность. Но главным источником поэзии является сила воображения автора, его способность придать этой книге с напряженным вниманием богатство жизни. Суходол — литературное произведение очень высокого порядка.

В годы, оставшиеся до мировой войны, Бунин совершал длительные путешествия по странам Средиземноморья и на Дальний Восток. Они снабдили его сюжетами ряда экзотических новелл, вдохновленных иногда миром индуистских идей с его покоем в отречении от жизни, но чаще сильно подчеркнутым контрастом между мечтательным Востоком и суровым и жадным материализмом Запад. Когда пришла война, эти этюды в духе современных путешественников с отпечатком, наложенным мировой трагедией, должны были вылиться в повесть, ставшую самым известным его произведением: Господин из Сан-Франциско (1916) [ Джентльмен из Сан-Франциско ].

Как и часто в других местах, Бунин здесь предельно упрощает предмет, ограничиваясь развитием основной мысли типами, а не сложными характерами. Здесь у него, кажется, есть особая причина для этого приема: как будто автор боялся подойти слишком близко к своим фигурам, потому что они пробуждают в нем негодование и ненависть. Американский мультимиллионер, который после жизни в непрестанной жажде денег отправляется стариком в мир, чтобы освежить сухое сознание своего могущества, своей слепоты души и своей алчности к старческим удовольствиям, интересует автора только насколько он может показать, как жалко он погибает, как лопнувший пузырь. Это как если бы приговор безжалостного мира был произнесен над его характером. На место портрета этого жалко ничтожного человека повесть своим особенно решительным искусством дает портрет судьбы, врага этого человека, без всякой мистики, а только со строго объективным описанием игры сил природы с человеческим тщеславием. . Однако мистическое чувство пробуждается в читателе и становится сильнее и сильнее благодаря совершенному владению языком и тоном. Господин из Сан-Франциско был сразу же признан литературным шедевром; но это было и другое: предвестие надвигающихся мировых сумерек; осуждение существенной вины в трагедии; искажение человеческой культуры, подтолкнувшее мир к той же участи.

Господин из Сан-Франциско был сразу же признан литературным шедевром; но это было и другое: предвестие надвигающихся мировых сумерек; осуждение существенной вины в трагедии; искажение человеческой культуры, подтолкнувшее мир к той же участи.

Последствия войны изгнали автора из родной, несмотря ни на что, родины, и казалось долгом хранить молчание под тяжким гнетом пережитого. Но потерянная страна снова жила в его памяти вдвойне дорогой, и сожаление придавало ему больше жалости к людям. Впрочем, он иногда и с большим основанием изображал своего особенного врага, мужика, с мрачным прозрением всех его пороков и недостатков; но иногда он смотрел вперед. Под всем отталкивающим он видел что-то от несокрушимой человечности, которую представлял не с нравственным напряжением, а как силу природы, полную безмерных возможностей жизни. «Дерево Божие», — называет себя один из них, — «я так вижу, что Бог дает его; куда ветер дует, туда и я». Таким образом, он простился с ними на данный момент.

Из неисчерпаемых сокровищ своих воспоминаний о русской природе Бунин смог потом заново черпать радость и желание творить. Он придавал цвет и блеск новым русским судьбам, зачатым в той же строгости, что и в эпоху, когда он жил среди них. В «Митиной любви» (1924-25) [ Любовь Мити ] он анализирует юные чувства со всем мастерством психологии, в которой чувственные впечатления и состояния души, изумительно переданные, особенно существенны. Книга имела большой успех в его стране, хотя и означала возвращение к литературным традициям, которые, как и многие другие вещи, казались обреченными на смерть. В том, что было опубликовано Жизнь Арсеньева (Часть I, Истоки дней , 1930 [ Колодец дней ]), частично автобиографический, он воспроизвел русскую жизнь шире, чем когда-либо прежде. Его давнее превосходство как несравненного живописца обширной и богатой красоты земли русской остается здесь вполне подтвержденным.

В литературной истории своей страны место Ивана Бунина четко определено и значение его признано давно и почти без расхождений во мнениях. Он следовал великой традиции блестящей эпохи девятнадцатого века, подчеркивая линию развития, которую можно продолжить. Он усовершенствовал концентрацию и богатство выражения — описание реальной жизни, основанное на почти уникальной точности наблюдения. С самым строгим искусством он хорошо сопротивлялся всем искушениям забыть вещи ради очарования слов; хотя по натуре лирик, он никогда не приукрашивал увиденного, а передал его с самой точной точностью. К своему простому языку он добавил обаяние, которое, по свидетельству его соотечественников, сделало его драгоценным напитком, который часто ощущается даже в переводах. Эта способность является его выдающимся и тайным талантом, и она придает его литературному творчеству отпечаток шедевра.

Он следовал великой традиции блестящей эпохи девятнадцатого века, подчеркивая линию развития, которую можно продолжить. Он усовершенствовал концентрацию и богатство выражения — описание реальной жизни, основанное на почти уникальной точности наблюдения. С самым строгим искусством он хорошо сопротивлялся всем искушениям забыть вещи ради очарования слов; хотя по натуре лирик, он никогда не приукрашивал увиденного, а передал его с самой точной точностью. К своему простому языку он добавил обаяние, которое, по свидетельству его соотечественников, сделало его драгоценным напитком, который часто ощущается даже в переводах. Эта способность является его выдающимся и тайным талантом, и она придает его литературному творчеству отпечаток шедевра.

Господин Бунин, я попытался представить картину вашего творчества и того строгого искусства, которое его характеризует, картину, без сомнения, совершенно неполную из-за того, что у меня мало времени для столь требовательной задачи. Пожалуйста, примите теперь, сэр, из рук Его Величества Короля те знаки отличия, которые Шведская Академия присуждает вам, вместе с ее сердечными поздравлениями.