Старейшая медицинская кафедра Пермского университета (к 90-летию со дня основания) Текст научной статьи по специальности «История и археология»

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2011 История Выпуск 3 (17)

УДК 616-089:93(470.53)

СТАРЕЙШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ)

М. И. Давидов

Представлена история старейшей медицинской кафедры Пермского государственного университета — кафедры факультетской хирургии с курсом урологии, открытой 27(13) ноября 1920 г. Рассматриваются основные направления исследований и деятельности заведующих кафедрой.

Ключевые слова: Пермский государственный университет, история высшего образования, история хирургии, Николай II, В. Н. Деревенко.

Исполнилось 90 лет со дня основания кафедры факультетской хирургии с курсом урологии Пермской государственной медицинской академии им. акад. Е. А. Вагнера (далее — ПГМА). Эта кафедра до 1933 г. (в наиболее интересный для историков период своей деятельности) входила в состав Пермского университета и до сих пор не утратила научных, педагогических, информационных и других связей с ним.

Пермский университет, открытый в 1916 г., имел в своем составе вначале медицинское отделение, а затем — медицинский факультет. Студенты старших курсов медицинского факультета -будущие врачи — должны были обучаться непосредственно в больницах, на клинических кафедрах. Из всех хирургических кафедр первой была организована кафедра и клиника факультетской хирургии и урологии. Она открылась 27 ноября (13 ноября по старому стилю) 1920 г. и разместилась в новом здании госпиталя Красного Креста по улице Биармской (ныне — Плеханова) г. Перми. Здание это было построено в 1915 г. и сегодня является памятником истории и архитектуры (рис. 1.)*. Для 73-тысячной «деревянной» Перми начала 1920-х гг. оно было «шикарным»: в нем имелись горячее и холодное водоснабжение, канализация, электрическое освещение, лифт, который работает до сих пор. С 27 ноября 1920 г. в этом здании разместилась Факультетская хирургическая клиника Пермского университета. Помимо учебных аудиторий в клинике имелись палаты на 45 коек, а также отличные операционные, перевязочные, лаборатория, рентгеновский кабинет, автоклавная и другие необходимые помещения [Грязное, Давидов, 2005, с. 31].

31].

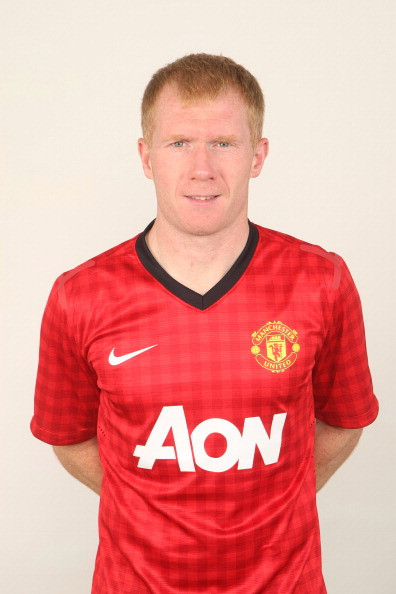

Уникальна личность первого заведующего кафедрой и клиникой. Им был личный лейб-хирург последнего российского императора, дворянин, доктор медицины, профессор Владимир Николаевич Деревенко (рис. 2). Он был учеником С. П. Федорова и работал вначале в Санкт-Петербурге в госпитальной хирургической клинике, которую возглавлял его учитель. В 1912 г. В. Н. Деревенко выпала честь стать лейб-хирургом царской семьи. В этой должности он служил в течение шести лет, до дня расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Владимир Николаевич лечил Николая II, его жену и детей. Работы у него было значительно больше, чем у второго лейб-медика, терапевта Е. Боткина, так как на попечении В. Н. Деревенко находился цесаревич Алексей, страдающий тяжелой формой гемофилии.

После расстрела Николая Романова и его семьи доктора Деревенко с пристрастием допрашивали сначала «белые» следователи во главе с известным Н. А. Соколовым, а затем, когда Екатеринбург отбили у Колчака, — «красные» следователи. Но ни те, ни другие не нашли никакой вины Деревенко — он добросовестно и честно выполнял при царской семье свой врачебный долг. И, когда в Пермском университете в 1920 г. был объявлен конкурс на заведование кафедрой и клиникой факультетской хирургии, именно он, как наиболее известный и именитый хирург на Урале, был избран на эту должность.

И, когда в Пермском университете в 1920 г. был объявлен конкурс на заведование кафедрой и клиникой факультетской хирургии, именно он, как наиболее известный и именитый хирург на Урале, был избран на эту должность.

Профессор В. Н. Деревенко, являясь одновременно директором (главным врачом) больницы, пригласил ассистентами опытных и начинающих практических врачей: М. В. Алферова,

© М. И. Давидов, 2011

*Автор выражает благодарность П. Н. Митягину за подготовку иллюстраций.

139

A. Ф. Славина, В. П. Шипицина, А. А. Яковлева, А. Л. Фенелонова и других. Клиника оказывала хирургическую помощь больным из Перми и других городов губернии, сельских районов.

Несколько палат в клинике было отведено для урологических больных. По существу это было первое технически хорошо оснащенное урологическое отделение на Урале [История…, 2007, с. 225]. В. Н. Деревенко оперировал, читал лекции по хирургии и урологии, проводил практические занятия.

Научной работой активно занимался не только профессор, но и его ассистенты, ординаторы. Так, в 1922 г. ассистент клиники А. Ф. Славин на 15-м Съезде российских хирургов в Петрограде сделал доклад «О язве желудка и двенадцатиперстной кишки по данным факультетской хирургической клиники Пермского университета». Несколько статей по вопросам желудочной хирургии опубликовал в различных журналах В.П. Шипицин.

Так, в 1922 г. ассистент клиники А. Ф. Славин на 15-м Съезде российских хирургов в Петрограде сделал доклад «О язве желудка и двенадцатиперстной кишки по данным факультетской хирургической клиники Пермского университета». Несколько статей по вопросам желудочной хирургии опубликовал в различных журналах В.П. Шипицин.

Владимир Павлович Шипицин знаменит тем, что в 1918 г. лечил брата Николая II, Михаила Александровича Романова, страдавшего тяжелым обострением язвенной болезни желудка до последнего дня своей жизни — 12 июня 1918 г. Жил сосланный в Пермь Михаил на улице Сибирской, в гостинице «Королевские номера». Там его навещал доктор Шипицин, которого очень ценил Михаил Александрович.

Клиника подчинялась университету и в то время функционировала только в период учебного года. В летнее время она закрывалась на ремонт, сотрудники уходили в отпуск или подрабатывали в других лечебных учреждениях. В 1920-е гг. профессорам, ассистентам профессора и врачам разрешалось вести в клинике платный прием и проводить платное лечение. Часть полученных средств врачи отчисляли на питание больных и приобретение медикаментов. Но в основном больница содержалась на средства Пермского университета, которых, несмотря на трудные послевоенные годы, вполне хватало для поддержания на высоком уровне лечебно-диагностической и научноучебной работы одной из ведущих клиник Урала.

Часть полученных средств врачи отчисляли на питание больных и приобретение медикаментов. Но в основном больница содержалась на средства Пермского университета, которых, несмотря на трудные послевоенные годы, вполне хватало для поддержания на высоком уровне лечебно-диагностической и научноучебной работы одной из ведущих клиник Урала.

В то тяжелое время врачи и студенты нередко привлекались для борьбы с различными эпидемиями (холеры в 1921 г., сыпного и возвратного тифа в 1922-1923 гг.)

В октябре 1923 г. В. Н. Деревенко был вынужден уехать из Перми в Екатеринбург. Дворянин, приближенный последнего русского императора не мог нравиться новой, рабоче-крестьянской, власти, тем более на посту директора крупнейшей на Урале клиники. В конце 1920-х гг.

B. Н. Деревенко был репрессирован и отправлен на строительство ДнепроГЭСа.

С ноября 1923 по январь 1925 г. кафедрой и клиникой руководил профессор Н.М. Терещен-ков. Он окончил медицинский факультет Московского университета, затем там же работал ординатором факультетской хирургической клиники. В русско-японскую войну 1904-1905 гг. был хирургом, заведующим госпиталем на Дальнем Востоке. Затем служил в Рязанской уездной земской больнице и Тульской губернской земской больнице, в городских поликлиниках Москвы. Во время Первой мировой войны, в 1914-1917 гг., работал в госпиталях Москвы и Западного фронта.

В русско-японскую войну 1904-1905 гг. был хирургом, заведующим госпиталем на Дальнем Востоке. Затем служил в Рязанской уездной земской больнице и Тульской губернской земской больнице, в городских поликлиниках Москвы. Во время Первой мировой войны, в 1914-1917 гг., работал в госпиталях Москвы и Западного фронта.

При Н. М. Терещенкове в клинике продолжалась работа, так хорошо налаженная предыдущим заведующим кафедрой. В январе 1925 г. Н. М. Терещенков оставил клинику по состоянию здоровья.

В том же январе 1925 г. заведующим кафедрой факультетской хирургии был избран профессор Д. П. Кузнецкий (рис. 3), занимавший этот пост до 1931 г. Одновременно он являлся директором клиники (главным врачом). Дмитрий Петрович — сын известного уральского хирурга, доктора медицины Петра Васильевича Кузнецкого.

Д. П. Кузнецкий после окончания медицинского факультета Московского университета служил в Нижнем Тагиле, а затем перешел в хирургическую клинику Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Он был в ней лучшим учеником С. П. Федорова, с которым работал в течение 11 лет, а после защиты докторской диссертации вернулся на Урал.

Он был в ней лучшим учеником С. П. Федорова, с которым работал в течение 11 лет, а после защиты докторской диссертации вернулся на Урал.

В Перми Д. П. Кузнецкий развернул большую хирургическую деятельность [Давидов, 1995, с. 2]. Повысилась сложность общехирургических и урологических вмешательств, в Пермь на операции стали приезжать больные из Свердловска (Екатеринбурга), Тюмени, Челябинска и других крупных городов.

Д. П. Кузнецкий — автор 54 научных работ. За время работы в Перми им было опубликовано 19 работ, в том числе статья в Большой медицинской энциклопедии «Гипернефрома» и раздел в

«Руководстве по практической хирургии», который назывался «Туберкулез, актиномикоз и сифилис почек».

В 1926 г. произошло важное историческое событие для всей пермской медицины — факультетскую хирургическую клинику посетил легендарный профессор С. П. Федоров, лучший по тем временам российский хирург и уролог (рис. 4). Он провел в клинике несколько дней и, основательно все осмотрев, остался очень доволен оснащением больницы, состоянием лечебной и научной работы. Знаменитый профессор с блеском выполнил показательную операцию нефрэктомии.

Знаменитый профессор с блеском выполнил показательную операцию нефрэктомии.

В 1928 г. в клинике Пермского университета побывал народный комиссар просвещения

А. В. Луначарский, который высоко оценил постановку работы, назвав клинику «жемчужиной Урала». Луначарский пошутил, что «в такой больнице можно и поболеть». Эти его слова попали на страницы центральных газет тех лет.

Больницей гордились и врачи, и пациенты.

Умер Д. П. Кузнецкий нелепо — от аппендицита. Приступ случился в отдаленных глухих местах, на охоте, операция была выполнена поздно.

В 1931-1933 гг. кафедрой заведовал профессор М. В. Шац. Он владел немецким, французским, английским и испанским языками, обладал отличной оперативной техникой, много оперировал. Тридцатые годы интересны тем, что преподавание велось по бригадно-лабораторному методу. Группа студентов («бригада») занималась в клинике производственной практикой (осматривали больных, участвовали в перевязках и пр.). В конце цикла вместо теоретического экзамена проводилось собеседование со всей группой, причем на вопрос преподавателя отвечали все вместе или тот студент, который лучше знал тему. Лекции были вообще отменены. Бригадно-лабораторный метод себя, естественно, не оправдал, так как уровень знаний будущих врачей снизился; в дальнейшем от этого метода отказались.

Лекции были вообще отменены. Бригадно-лабораторный метод себя, естественно, не оправдал, так как уровень знаний будущих врачей снизился; в дальнейшем от этого метода отказались.

В 1933 г. в СССР была проведена реформа высшего медицинского образования. Все медицинские факультеты университетов (Московского, Казанского, Пермского и других) превращались в самостоятельные медицинские институты. Так был открыт Пермский медицинский институт. Но он длительное время использовал кадровый потенциал, оборудование, учебные корпуса, принадлежащие университету. Так, морфологический корпус, находящийся на территории университетского городка, аж до 1974 г. (!) использовался медицинским институтом. Сотрудники университета составили костяк, основу кадров всех кафедр медицинского института и работали там еще длительное время [Вагнер, 1996].

Пермский государственный университет заложил основы научной, учебной и лечебной работы открытого мединститута, в рамках университета возникли традиции, которые сохранялись долгие годы. Так что во многих успехах ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера есть большой вклад Пермского университета.

Так что во многих успехах ПГМА им. акад. Е. А. Вагнера есть большой вклад Пермского университета.

Кафедра факультетской хирургии с 1933 г. перешла в ведение медицинского института в полном составе — вместе с больничным корпусом, оборудованием, учебными аудиториями и всеми сотрудниками. Хорошо отлаженная работа успешно продолжалась. В разные годы заведующими кафедрой работали замечательные ученые: профессора Василий Николаевич Парин (1934-1944), Борис Васильевич Парин (1944-1950), Аркадий Лаврович Фенелонов (1950-1961), Илларион Анд-ронович Иванов (1961-1965), академик Евгений Антонович Вагнер (1965-1971), профессор Иван Федорович Вечеровский (1971-1987), доцент Павел Григорьевич Кубариков (1987-1992), профессор Вячеслав Михайлович Субботин (с 1992 по настоящее время).

Нам хотелось бы остановиться на трех выпускниках медицинского факультета Пермского государственного университета, которые стали заведующими кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии и внесли большой вклад в отечественную и мировую науку.

Первый из них — Б. В. Парин (1904-1968), который заведовал кафедрой факультетской хирургии с 1944 по 1950 г. (рис. 5).

Борис Васильевич — сын профессора В. Н. Парина. В 1927 г. окончил медицинский факультет Пермского университета, после чего обучался в ленинградских клиниках у известных хирургов и урологов Б. Н. Хольцова и С. П. Федорова. В 1930-х гг. работал заведующим урологическим отделением республиканской клинической больницы в Ижевске, заведующим кафедрой оперативной хирургии, а затем — общей хирургии в Пермском медицинском институте, был последовательно деканом, заместителем директора института по научно-учебной работе, заместителем директора

(проректором) по научно-исследовательской работе. В 1935 г. Борису Васильевичу без защиты диссертации присуждается ученая степень кандидата медицинских наук, в 1939 г. — звание профессора. В 1941 г. Б. В. Парин блестяще защитил докторскую диссертацию в Москве по способу кожной пластики. Бориса Васильевича очень любили студенты, он был прекрасным лектором и много времени уделял организации научной работы студентов. Он являлся одним из ведущих специалистов в нашей стране по восстановительной хирургии, разработав метод свободной кожной пластики перфорированным лоскутом и около 30 других модификаций восстановительных операций. Профессор Б. В. Парин — автор 208 научных работ, в том числе 8 монографий и 7 статей в зарубежных журналах. Б. В. Парин выступал с программными докладами на Первом всесоюзном съезде травма-тологов-ортопедов, 28-м Всесоюзном съезде хирургов, с честью представлял отечественную науку на международных конгрессах в США, Германии, Чехословакии, Венгрии. Под его руководством выполнено 54 диссертации. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, ему было присвоено высокое звание заслуженного деятеля науки.

Он являлся одним из ведущих специалистов в нашей стране по восстановительной хирургии, разработав метод свободной кожной пластики перфорированным лоскутом и около 30 других модификаций восстановительных операций. Профессор Б. В. Парин — автор 208 научных работ, в том числе 8 монографий и 7 статей в зарубежных журналах. Б. В. Парин выступал с программными докладами на Первом всесоюзном съезде травма-тологов-ортопедов, 28-м Всесоюзном съезде хирургов, с честью представлял отечественную науку на международных конгрессах в США, Германии, Чехословакии, Венгрии. Под его руководством выполнено 54 диссертации. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, ему было присвоено высокое звание заслуженного деятеля науки.

Помимо вопросов восстановительной хирургии при Б. В. Парине в клинике факультетской хирургии активно изучался опыт лечения боевой травмы и ее последствий.

На кафедре при Б.В. Парине работали доценты И. А. Панов, Н. И. Григорьев, ассистенты Т. М. Воскресенская, И. Ф. Вечеровский, Г. Г. Лебедева, Б. В. Соколов, Г. А. Парина. За пять послевоенных лет на кафедре было выполнено и опубликовано 74 научных работы, защищено 5 диссертаций, произведено более 3 тыс. сложных хирургических вмешательств.

Ф. Вечеровский, Г. Г. Лебедева, Б. В. Соколов, Г. А. Парина. За пять послевоенных лет на кафедре было выполнено и опубликовано 74 научных работы, защищено 5 диссертаций, произведено более 3 тыс. сложных хирургических вмешательств.

Хирурги Парины (отец и сын) в народе были необычайно популярны. Когда 9 февраля 1947 г. умер Василий Николаевич Парин, улицы Перми на похоронах, состоявшихся 13 февраля, были буквально запружены народом, как будто весь город вышел проводить старшего Парина в последний путь.

Работая в Перми, Б. В. Парин делал уникальные операции. Так, при отрывах пальцев рук он пересаживал пациенту пальцы с ног. При отрыве всей кисти Борис Васильевич формировал новые искусственные пальцы, используя кости предплечья и окружающие мягкие ткани и кожу. Такой больной мог себя обслуживать и даже работать. Широко известен случай с одним пациентом, которому оторвало кисти рук. Со сформированными Париным искусственными пальцами рук он поступил в Пермский университет, научился писать лучше других студентов, а, закончив университет, стал знаменитым учителем, директором одной из Пермских школ.

Б. В. Парин пострадал из-за сфабрикованного дела против своего старшего брата — известного физиолога Василия Васильевича Парина [Мишланова, 2006, с. 90]. Как брат «врага народа», Борис Васильевич был снят с должности заведующего кафедрой и нигде в Перми не мог найти работу. Его выручил ректор Пермского университета А. И. Букирев, который принял его на должность заведующего анатомическим музеем и по существу спас от голодной смерти.

Но травля продолжалась. Комсомольские активисты медицинского института собрали книги, изданные Б. В. Париным, сложили их в кучу и зажгли костер. Борис Васильевич вынужден был уехать из Перми в Бишкек (Фрунзе). В дальнейшем он работал в Горьковском НИИ травматологии, а умер от лейкоза в Москве 20 февраля 1968 г.

С 1950 по 1961 г. кафедрой заведовал профессор А. Л. Фенелонов. Аркадий Лаврович с 1921 г. работал в факультетской хирургической клинике Пермского университета сначала ординатором, затем ассистентом, доцентом. В январе 1941 г. Аркадий Лаврович защитил докторскую диссертацию на тему «О патогенезе и лечении столбняка». В 1942 г. им была издана монография о столбняке. А. Л. Фенелонов разработал метод лечения столбняка интралюмбальным буксированием новокаином. Его метод широко применялся в годы Великой Отечественной войны, благодаря этому смертность от столбняка в нашей стране удалось снизить в 4 раза. В 1942 г. А. Л. Фенелонов опубликовал статью в журнале «Вопросы нейрохирургии» о лечении травматических абсцессов мозга, это послужило началом широкого выполнения отечественными хирургами операции удаления абсцесса мозга вместе с капсулой. А. Л. Фенелонов опубликовал 37 научных работ. За свой самоотверженный труд он был награжден двумя орденами Ленина.

В 1942 г. им была издана монография о столбняке. А. Л. Фенелонов разработал метод лечения столбняка интралюмбальным буксированием новокаином. Его метод широко применялся в годы Великой Отечественной войны, благодаря этому смертность от столбняка в нашей стране удалось снизить в 4 раза. В 1942 г. А. Л. Фенелонов опубликовал статью в журнале «Вопросы нейрохирургии» о лечении травматических абсцессов мозга, это послужило началом широкого выполнения отечественными хирургами операции удаления абсцесса мозга вместе с капсулой. А. Л. Фенелонов опубликовал 37 научных работ. За свой самоотверженный труд он был награжден двумя орденами Ленина.

Профессор А. Л. Фенелонов известен еще и тем, что в течение многих лет по доброй воле лечил эвакуированного в годы войны в Пермь писателя Юрия Тынянова, мучительно страдавшего от рассеянного склероза с тяжелейшими расстройствами мочеиспускания. Писателю негде было жить, за ним трудно было ухаживать, госпитали были переполнены ранеными, отправленными с фронта.

Фенелонов приказал медперсоналу поставить кровать Тынянова прямо к себе в кабинет, так чтобы она непосредственно примыкала к его письменному столу. Аркадий Лаврович лечил писателя, ухаживал за ним, поддерживал морально в его страданиях. О Фенелонове писателем Розенфельдом написана книга «Доктор Голубев».

На кафедре при профессоре Фенелонове работали доценты И. А. Митяшин, М. И. Шалаев, И. Ф. Вечеровский, ассистенты С. В. Смоленков, З. А. Титлянова, Г. Г. Лебедева, З. Ф. Ерхова, В. И. Иванов и другие (рис. 6). Факультетская хирургическая клиника непрерывно развивалась и расширялась: в 1950 г. было уже 100 коек, в 1955 г. открыли травматологическое отделение на 40 коек, в 1958 г. — урологическое отделение на 30 коек.

С 1961 по 1965 г. кафедрой руководил еще один выпускник университета — профессор И. А. Иванов (1895-1965). К 100-летию Иллариона Андроновича Иванова, 15 октября 1995 г., на здании клиники установлена мемориальная доска в его честь.

И. А. Иванов прошел тяжелый и славный жизненный путь. Сын бедного крестьянина в 1924 г. блестяще закончил медицинский факультет Пермского университета. В 1939 г. он успешно защищает в Москве кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию боевых отравляющих веществ на почки. Работа уникальна и до сих пор закрыта. В годы Великой Отечественной войны И. А. Иванов — ведущий хирург специализированного урологического госпиталя — произвел свыше 4 тысяч сложных операций [Давидов, 2005, с. 7].

Сын бедного крестьянина в 1924 г. блестяще закончил медицинский факультет Пермского университета. В 1939 г. он успешно защищает в Москве кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию боевых отравляющих веществ на почки. Работа уникальна и до сих пор закрыта. В годы Великой Отечественной войны И. А. Иванов — ведущий хирург специализированного урологического госпиталя — произвел свыше 4 тысяч сложных операций [Давидов, 2005, с. 7].

И.А. Иванов заведовал кафедрой с 1961 по 1965 г., а до этого являлся руководителем урологического отделения клиники, расширив его до 65 коек. Ему принадлежит свыше 60 научных публикаций, он разработал около 20 методов диагностики и лечения. Профессор И. А. Иванов был широко известен в научных кругах, являлся членом Правления Всесоюзного общества урологов, членом редакционного совета журнала «Урология». Он награжден орденом Ленина и многими медалями.

Илларион Андронович страстно увлекался охотой. Был очень популярным человеком в Пермском крае, о деятельности которого наперебой «трубили» местные газеты и радио. Об Илларионе Андроновиче создан телефильм «Доктор Иванов», который в 1960-х гг. часто демонстрировали на пермском и российских телеканалах.

Об Илларионе Андроновиче создан телефильм «Доктор Иванов», который в 1960-х гг. часто демонстрировали на пермском и российских телеканалах.

При И. А. Иванове хирургическая клиника имела уже 200 коек, в том числе 65 урологических. У Иллариона Андроновича была натура изобретателя. Он без конца придумывал различные приборы, инструменты, например, автоматическое устройство для разрезания гипсовых повязок. Огромным успехом пользовался игольчатый электрод для депиляции кожи, за изобретение которого он получил авторское свидетельство еще в 1949 г. Большинство современных депиляторов основаны на принципе Иванова и по существу являются лишь модификациями устройства пермского изобретателя.

С 1992 г. по настоящее время кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии заведует профессор В. М. Субботин (род. в 1940 г.). Вячеслав Михайлович — один из известнейших хирургов в нашей стране, его имя и выполняемые им уникальные операции хорошо знают во всех регионах России. За время работы в клинике он сделал более 5 тысяч операций. Профессор В. М. Субботин опубликовал 256 научных работ, в том числе в зарубежной печати, имеет 12 изобретений, ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель». Он выступал с докладами на международных конференциях в Луисвиле, Праге и Токио. В последние годы на кафедре и в клинике произошла активизация научной, лечебной и учебной работы. Клиника оснащена самой современной аппаратурой, не уступающей лучшим европейским образцам. Для лечения используется лазер, ультразвуковые волны и другие современные методики. Клиника имеет 255 коек в 6 отделениях, расположенных в двух корпусах.

Профессор В. М. Субботин опубликовал 256 научных работ, в том числе в зарубежной печати, имеет 12 изобретений, ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель». Он выступал с докладами на международных конференциях в Луисвиле, Праге и Токио. В последние годы на кафедре и в клинике произошла активизация научной, лечебной и учебной работы. Клиника оснащена самой современной аппаратурой, не уступающей лучшим европейским образцам. Для лечения используется лазер, ультразвуковые волны и другие современные методики. Клиника имеет 255 коек в 6 отделениях, расположенных в двух корпусах.

За 90 лет сотрудники хирургической клиники получили 40 авторских свидетельств и патентов на изобретение, защитили 38 диссертаций, опубликовали более 4000 научных работ, в том числе монографий, учебных пособий, статей в зарубежных журналах, ведущих отечественных журналах «Хирургия», «Вестник хирургии», «Урология» и других центральных изданиях. Сотрудники клиники неоднократно выступали с докладами на международных и всероссийских съездах и конгрессах по хирургии и урологии.

Ю. Б. Бусырев в 2010 г. признан лучшим хирургом г. Перми, а хирург-уролог П.Н. Митягин -лучшим врачом — молодым специалистом г. Перми. Из сотрудников, работавших в разные годы в

клинике факультетской хирургии, стали профессорами в Перми и других городах страны

В. И. Колесов, С. Г. Вилесов, Г. М. Щекотов, А. К. Шипов, П. М. Карташов, Н. В. Карсаков,

A. П. Соколов, П. Я. Сандаков, Н. И. Григорьев, М. И. Шалаев, З. Ф. Нельзина, А. А. Вечтомов,

B. Л. Сазонтов, И. А. Панов, Л. А. Никольская, С. В. Смоленков, Л. И. Дунаевский, А. М. Аминев и другие.

За прошедшие 90 лет многие научные исследования проводились совместно с учеными Пермского государственного университета. Нередко университет помогал аппаратурой и оборудованием при осуществлении ряда сложных изысканий. Например, совместно с его учеными неоднократно проводились бактериологические и вирусологические исследования, ученые университета помогали в изобретении различных оригинальных инструментов, используемых во время многих операций. Таким образом, кафедра не утратила научных связей с Пермским университетом, из стен которого вышла.

Таким образом, кафедра не утратила научных связей с Пермским университетом, из стен которого вышла.

Со дня своего основания кафедра факультетской хирургии с курсом урологии прошла большой и славный путь. Однако нужно всегда помнить о том, что своим открытием и становлением кафедра обязана Пермскому государственному университету. В наиболее сложный, университетский, период были заложены основы развития кафедры. Она сохраняет верность университетским традициям в научно-исследовательской, учебной и лечебной работе, во всей своей деятельности. И это является залогом ее дальнейшего успешного развития.

Иллюстрации

Рис. 1. Клиника факультетской хирургии с курсом урологии

Рис. 2. Профессор В. Н. Деревенко

М.

Рис. 4. Дарственный портрет С. П. Федорова

Рис. 3. Профессор Д. П. Кузнецкий

Рис. 5. Профессор Б. В. Парин

Рис. 6. Ведущие сотрудники кафедры факультетской хирургии (1965 г.)

Слева направо, 1-й ряд: А. Л. Фенелонов, И. А. Иванов, 2-й ряд: М. И. Шалаев, И. Ф. Вечеровский.

И. Шалаев, И. Ф. Вечеровский.

В разные годы трое из них заведовали кафедрой, а М. И. Шалаев стал ректором Архангельского медицинского института

Библиографический список

Вагнер Е. А. От медицинского факультета университета до медицинской академии (1916-1996). Пермь, 1996.

Грязное В. Н., Давидов М. И. Страницы истории становления хирургической клиники // 90 лет на страже здоровья: сб. науч. тр. Пермь, 2005.

Давидов М. И. 75 лет кафедре факультетской хирургии // Медик Урала. 1995. № 6(3080).

Давидов М. И. Нежная мышца (к юбилею И. А. Иванова) // Звезда. 2005. 27 дек. № 238(30971). История отечественной урологии / Александров В. П., Аляев Ю. Г., Давидов М. И. и др. М., 2007. Мишланова Л. В. Самостоянье: очерки о людях науки и культуры Пермского края. Пермь, 2006.

Дата поступления рукописи в редакцию 04.07.2011

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Павел Кадочников. Дни затмения (4)

[1][2][3]

— До свидания, — сказал мальчик без выражения. — Спасибо.

— Спасибо.

И Малянов остался в прихожей один.

Он вернулся к столу, швырнул поверх бумаг визитную карточку и встал около распахнутого окна так, чтобы видеть свой подъезд. Ртутный фонарь мертво светил сквозь черную листву. Прошла заплетающимся шагом парочка в обнимку и скрылась в палисаднике. Две старухи молчали, сидя рядышком на скамеечке около подъезда. Из дома никто не выходил.

Тогда Малянов перегнулся через стол и снова взял в руки визитку. Только теперь это была не визитка. Это был маленький прямоугольник очень белого картона, чистый с обеих сторон.

И вдруг за окном заплакал, забился в истерике ребенок: «Ой, не надо! Ой, я больше не буду!.. Ой-ей-ей… я не буду больше!» Малянов тотчас высунулся из окна по пояс — на улике никого, только хлопнула где-то в отдалении дверь и сразу же стихли отчаянные детские вопли.

В два огромных прыжка Малянов пересек вся свою квартиру и оказался на лестнице. И там, конечно, было пусто тоже. Только лежал на верхней ступеньке пролета какой-то непонятный желтый предмет. Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчирканные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчирканные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Он собрался быстро.

Все бумаги, лежавшие на столе, все листки, разбросанные по полу, чистовые страницы статьи с еще не вписанными формулами, графики, таблицы, красиво вычерченные для показа по эпидиаскопу, — все это он аккуратно и ловко собрал, подровнял и сложил в белую папку «Для бумаг». Папка раздулась, и он для вящей прочности перетянул ее хозяйственной резинкой. Потом нашарил в ящике стола черный фломастер и неторопливо со вкусом вывел на обложке: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости».

Закончив все дела, он взял папку под мышку, внимательно оглядел комнату, будто рассчитывал обнаружить что-нибудь забытое впопыхах, и выключил лампу. Стало темно, только светились насыщенным красным светом цифры на дисплее калькулятора. Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Он подъехал к дому Вечеровского на велосипеде, которым управлял одной рукой, правой, — потому что под мышкой левой у него была зажата толстая белая папка. Медленно, грузно, словно больной, он сполз с седла, прислонил велосипед к стене и поднялся по лестнице к подъезду.

Дверь была распахнута. В проеме, прямо на пороге, сидел какой-то человек. Он поднял навстречу Малянову лицо, и Малянов узнал Глухова. Лицо у Глухова было измученное, перекошенное и вдобавок измазанное не то сажей, не то краской.

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич, — проговорил Глухов. — Туда сейчас нельзя.

Он загораживал проход и Малянов молча стоял перед ним и ждал.

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции… — Глухов закряхтел и медленно, в три разделения, поднялся на ноги, держась за поясницу. В руках у него оказалась серая сильно помятая шляпа. Он нацепил ее на лысину и сейчас же снял.

— Понимаете… — проговорил он. — Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать…

— Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать…

— В нашем — тоже случалось, — сказал Малянов.

— Да, конечно, конечно. Но в нашем веке стреляются главным образом потому, что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с собою человек всегда сумеет договориться… — он похлопал себя шляпой по бедру. — Не знаю, почему это так. Мы все стали как-то проще, циничнее даже, мы стесняемся краснеть и стараемся спрятать слезы… Может быть, мир все-таки стал сложнее за последние сто лет? Может быть, теперь, кроме совести, гордости, чести, существует еще множество других вещей, которые годятся для самоутверждения?..

Он смотрел выжидательно, и Малянов сказал, пожав плечами:

— Не знаю. Может быть. Я не знаю.

— И я тоже не знаю, — сказал Глухов как бы с удивлением. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени уже думаю об этом… только об этом… сколько убедительных доводов перебрал… Вот уж и успокоишься будто, и убедишь вроде бы себя, и вдруг заноет.

— Это вы про совесть говорите, да?

— Про совесть. Про честь. Про гордость.

— Да, — сказал Малянов. — Все это правильно. Только иногда чужие раны больнее.

— Ради бога! — прошептал Глухов, прижимая шляпу к груди обеими руками. — Я бы никогда не осмелился… Как я могу вас отговаривать или советовать вам. Да ни в коем случае!.. Но я все думаю и никак не могу разобраться: почему мы так мучаемся? Ведь совершенно же ясно, ведь каждый же скажет, что поступаем мы правильно… иначе поступить нельзя, глупо поступать иначе… детский сад какой-то, казаки-разбойники… А мы уже давно не дети… Все правильно, все верно… Почему же так мучительно стыдно? Не понимаю! Никак не могу понять.

Тут он вдруг захихикал совершенно неуместно, а потому и мерзко, и принялся махать шляпой кому-то за спиной Малянова.

— Так что все в порядке! — искусственно бодрым и повышенным голосом провозгласил вдруг Глухов. — Если зуб болит, его беспощадно удаляют. Такова логика жизни. Не так ли, Дмитрий Алексеевич? Ну, желаю вам всяческого…

Он снова захихикал, закивал, заулыбался — ясно было, что делает все это и говорит он исключительно для женщины с тростью, но это было глупо: она стояла слишком далеко, чтобы различать его ужимки. А он снова замахал ей шляпой и ссыпался по лестнице — этак молодо, энергично, по-студенчески — и быстро зашагал к фонарю, все еще продолжая размахивать шляпой. «…Тревоги нашей позади!.. — доносилось до Малянова, — …солнце снова лето возвестило!.. вот и я!..» Он подошел к женщине, попытался обнять ее за плечи одной рукой, но это у него не получилось — он был слишком мал для такой крупной женщины, тогда он просто взял ее под руку, и они пошли прочь, она сильно прихрамывала и опиралась на трость, а он все размахивал свободной рукой с зажатою в ней шляпой и все говорил, говорил не переставая: «…всяческая суета!.

Малянов проводил их взглядом, взял свою папку поудобнее и стал подниматься по лестнице.

Вечеровский открыл ему дверь не сразу. Узнать его было нелегко — Вечеровский словно только что выскочил из пожара. Элегантный домашний костюм изуродован: левый рукав почти оторван, слева же, на животе, большая прожженная дыра. Некогда белоснежная сорочка — в грязных разводах, и все лицо Вечеровского в грязных пятнах, и руки его.

— А! Заходи, — сказал он хрипловато, повернулся к Малянову спиной и пошел в глубь квартиры.

В гостиной все было разгромлено, словно лопнул здесь только что картуз дымного порока. Копоть чернела на стенах, копоть тоненькими нитями плавала в воздухе… Зияла обугленная дыра посреди ковра… И горы рассыпанных, растрепанных книг… и осколки аквариума, и расплющенные обломки звукоаппаратуры… Все искорежено, искромсано и будто опалено адским огнем.

Они прошли в кабинет, где все было, как и прежде, безукоризненно чисто и элегантно, и Малянов, обернувшись на разгром в гостиной, спросил:

— Что это было?

— Потом, — сказал Вечеровский и откашлялся.![]() — Что у тебя?

— Что у тебя?

Тогда Малянов положил на стол свою папку и проговорил сквозь зубы:

— Вот. Они забрали мальчика. Пусть это пока у тебя полежит.

— Пусть, — спокойно согласился Вечеровский. Он поднял к глазам чумазые руки и весь перекосился от отвращения. — Нет, так нельзя. Подожди, я должен привести себя в порядок.

Он стремительно вышел, почти выбежал из комнаты, а Малянов, оставшись один, прошел к дверям в гостиную и еще раз, теперь уже очень внимательно, оглядел царивший там разгром.

Когда он вернулся к столу, лицо его было угрюмо, а брови он задрал так высоко, как это только было возможно.

Потом он оглядел стол.

Стол был завален папками. Там была толстая черная папка с наклеенной на обложке белой карточкой: «В. С. Глухов. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». Там была еще более толстая, чудовищная зеленая папка с небрежной надписью фломастером: «А. Снеговой. Использование феддингов». Собственно, там было даже две таких папки… Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Ревертаза и пр.») и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

Собственно, там было даже две таких папки… Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Ревертаза и пр.») и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

И там, с краю, лежала белая папка с надписью: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости». Малянов взял ее и, усевшись в кресло, прижал к животу.

Вернулся Вечеровский — свежевымытый, с мокрыми еще волосами, снова весь элегантный и по классу «А»: белые брюки, черная рубашка с засученными рукавами, белый галстук, на ногах какие-то немыслимые мокасины.

— Вот так гораздо лучше, — объявил он. — Кофе?

— Что все это значит? — спросил Малянов, показывая на стол.

— Это значит, — сказал Вечеровский, усмехнувшись, — что каждому хочется верить, будто рукописи не горят.

— Значит, все это вот.. — Малянов повел рукой в сторону разгромленной гостиной.

[1] [2] [3]

«Я не вижу справедливости в этой войне»: российский солдат разоблачает суть вторжения в Украину | Россия

Павел Филатьев знал последствия своих слов. Бывший десантник понимал, что ему грозит тюрьма, что его назовут предателем и от него отвернутся бывшие соратники. Его собственная мать убеждала его бежать из России, пока он еще мог. Он все равно это сказал.

«Я не вижу справедливости в этой войне. Я не вижу здесь правды», — сказал он за спрятанным столиком в кафе в московском финансовом районе. Это была его первая встреча с журналистом лично после возвращения с войны в Украине.

Павел Филатьев«Я не боюсь воевать. Но мне нужно чувствовать справедливость, понимать, что то, что я делаю, правильно. И я считаю, что все это проваливается не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не чувствуем, что делаем правильно».

Две недели назад Филатьев зашел на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» и опубликовал 141-страничную сенсацию: ежедневное описание того, как его десантное подразделение было отправлено на материковую Украину из Крыма, вошло в Херсон и захватило морской порт, и больше месяца рылся под сильным артиллерийским огнем под Николаевом – а потом как он в итоге был ранен и эвакуирован с конфликта с глазной инфекцией.

К тому времени он был убежден, что должен разоблачить гниль, лежащую в основе российского вторжения в Украину. «Мы сидели под артиллерийским обстрелом Николаева», — сказал он. «Тогда я уже подумал, что мы тут чушью занимаемся, на хрена нам эта война? И у меня действительно была такая мысль: «Боже, если я выживу, то сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить это». война была изгнана из публичного пространства. «Я просто не могу больше молчать, хотя знаю, что, наверное, ничего не изменю, и, может быть, я поступил глупо, навлекая на себя столько неприятностей», — говорит Филатьев, его пальцы трясутся от напряжения, когда он закурил еще одну сигарету.

Его мемуары «ЗОВ» названы в честь тактических опознавательных знаков, нанесенных на машины российской армии, которые стали символом войны в России. До сих пор не было более подробного, добровольного отчета от российского солдата, участвовавшего в вторжении на Украину. Выдержки были опубликованы в независимой российской прессе, а Филатьев появился на видео для телеинтервью на телеканале «Дождь».

«Очень важно, чтобы кто-то высказался первым», — сказал Владимир Осечкин, глава правозащитной сети Gulagu.net, помогавший Филатьеву покинуть Россию в начале этой недели. Это также сделало Филатьева первым известным солдатом, бежавшим из России из-за противодействия войне. «И это открытие ящика Пандоры».

На этой неделе российский сайт расследований iStories, который Россия запретила в стране, опубликовал признание другого российского солдата, признавшегося на камеру в расстреле и убийстве мирного жителя в украинском городе Андреевка.

Большинство людей в армии недовольны тем, что там происходит

Филатьев, служивший в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, базирующемся в Крыму, рассказал, как его измученное и плохо оснащенное подразделение ворвалось на материковую Украину под градом ракетного обстрела в конце февраля, почти без конкретных логистических задач или целей, и без понятия, почему вообще идет война. «Мне потребовались недели, чтобы понять, что на территории России вообще не было войны, и что мы только что напали на Украину», — сказал он.

«Мне потребовались недели, чтобы понять, что на территории России вообще не было войны, и что мы только что напали на Украину», — сказал он.

В какой-то момент Филатьев описывает, как прожорливые десантники, элита российской армии, захватили Херсонский морской порт и тут же начали захватывать «компьютеры и все ценное, что смогли найти». Затем они обыскали кухню в поисках еды.

Гражданский автомобиль загорелся после предполагаемого взрыва российской бомбы в южном городе Николаев в апреле. Фото: Луай Баракат/Imageslive/Zuma Press Wire/Rex/Shutterstock«Мы, как дикари, ели там все: овес, кашу, варенье, мед, кофе… Нам было наплевать ни на что, нас уже толкнули до предела. Большинство из них провели месяц в поле без намека на комфорт, душ или нормальную еду.

«В какое дикое состояние можно довести людей, не задумываясь о том, что им нужно спать, есть и умываться», — писал он. «Все вокруг вызывало у нас мерзкое чувство; как несчастные, мы просто пытались выжить».

Люди кричат на российских солдат во время митинга против оккупации в Херсоне 7 марта. Фотография: Александр Чорный/AP

Фотография: Александр Чорный/APФилатьев глубоко затянулся сигаретой, рассказывая историю, нервно оглядываясь в поисках кого-нибудь, наблюдающего за ним ближе к полуночи в московском парке, затем пытается объяснить.

«Я знаю, что для иностранного читателя это прозвучит дико», — сказал он, описывая однополчанина, крадущего компьютер. «Но [солдат] знает, что это стоит больше, чем одна его зарплата. И кто знает, будет ли он жив завтра. Так он берет. Я не пытаюсь оправдать то, что он сделал. Но я думаю, важно сказать, почему люди так себя ведут, чтобы понять, как их остановить… Что человек будет делать в таких экстремальных ситуациях».

Он долго выступал против того, что он назвал «деградацией» армии, включая использование устаревшего снаряжения и транспортных средств, из-за которых российские солдаты подвергались контратакам со стороны Украины. По его словам, винтовка, которую ему подарили перед войной, была ржавой и со сломанным ремнем.

«Мы были просто идеальной мишенью», — написал он, описывая поездку в Херсон на устаревших и небронированных грузовиках УАЗ, которые иногда простояли на месте по 20 минут. «Был непонятен план — как всегда никто ничего не знал».

«Был непонятен план — как всегда никто ничего не знал».

Филатьев описывает, как его подразделение, как затянулась война, почти месяц было зажато в окопах под Николаевом под огнем украинской артиллерии. Именно там снаряд попал ему в глаз, что привело к инфекции, которая чуть не ослепила его.

По мере того, как на фронте росло разочарование, он писал о сообщениях о солдатах, преднамеренно стрелявших в себя, чтобы сбежать с фронта и получить 3 миллиона рублей (40 542 фунта стерлингов) в качестве компенсации, а также о слухах об актах увечья пленных солдат и трупов.

В интервью он сказал, что лично не видел актов насилия, совершенных во время войны. Но он описал культуру гнева и негодования в армии, которая разрушает фасад полной поддержки войны, изображаемый российской пропагандой.

«Большинство людей в армии недовольны тем, что там происходит, они недовольны правительством и их командирами, они недовольны Путиным и его политикой, они недовольны министром обороны, который никогда не служил в армии», — написал он.

По его словам, с тех пор, как он стал достоянием гласности, все его подразделение прекратило с ним контакт. Но он считал, что 20% из них полностью поддержали его протест. И многие другие в тихих беседах рассказывали ему о невольном чувстве уважения к патриотизму украинцев, сражающихся за свою территорию. Или жаловались на жестокое обращение России с собственными солдатами.

«Ветеранов здесь никто не лечит», — сказал он в какой-то момент. В военных госпиталях он рассказал, как встречал недовольных солдат, в том числе раненых матросов с крейсера «Москва», потопленного украинскими ракетами в апреле, и выкрикивал из комнаты старшего офицера. А в ЗОВе он заявил, что «есть куча погибших, родственникам которых не выплачены компенсации», подтверждая сообщения СМИ о том, что раненые солдаты месяцами ждут выплаты.

Первоначальный план Филатьева состоял в том, чтобы опубликовать свои мемуары и немедленно сдаться полиции. Но активист Осечкин посоветовал ему передумать, неоднократно призывая бежать из страны. До этой недели он отказывался это делать. 900:03 Российский крейсер «Москва», поврежденный украинскими противокорабельными ракетами, перед затоплением. Фотография: Twitter

До этой недели он отказывался это делать. 900:03 Российский крейсер «Москва», поврежденный украинскими противокорабельными ракетами, перед затоплением. Фотография: Twitter

«Вот я уезжаю, я еду в Америку, и кто я там? Что я должен сделать?» он сказал. «Если я даже не нужен в своей стране, то кому я там нужен?»

Вот почему в течение двух недель Филатьев каждую ночь останавливался в другой гостинице и жил на тяжелый черный рюкзак, который носил с собой, стараясь быть на шаг впереди милиции. Даже тогда, признается он, его не должно было быть трудно найти.

The Guardian не смогла самостоятельно проверить все детали рассказа Филатьева, но предоставила документы и фотографии, свидетельствующие о том, что он был десантником 56-го полка ВДВ, дислоцированного в Крыму, что он был госпитализирован с травмой глаза, полученной во время « выполнение специальных заданий на Украине» в апреле и что он написал напрямую в Кремль со своими жалобами на войну, прежде чем обнародовать.

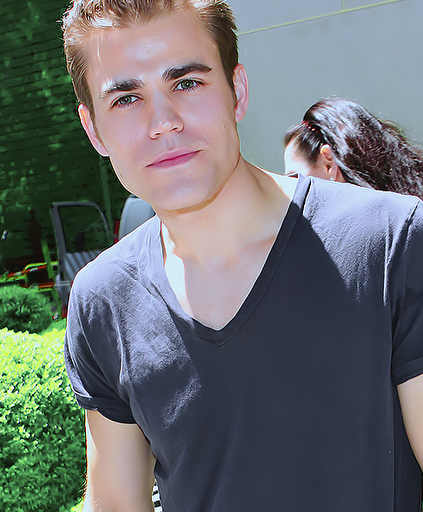

Филатьев позирует с винтовкой.

На старых фотографиях Филатьев изображен подростком в сине-белом тельняшка (традиционная бело-голубая майка, которую носят военнослужащие) среди однополчан, то висящая на карусели во время парашютно-десантной подготовки, то, уже постарше, чисто выбритая в коричневом камуфляже позирует с винтовкой в Крыму перед началом войны .

34-летний Филатьев родился в семье военного в южном городе Волгодонске. Большую часть своих 20-летних лет он провел в армии. По его словам, после службы в Чечне в конце 2000-х годов он почти десять лет работал дрессировщиком лошадей, работая в российской мясоперерабатывающей компании «Мираторг» и у богатых клиентов, прежде чем вернуться на службу в 2021 году по финансовым причинам.

Теперь он другой человек. Он по-прежнему крепко сложен и красноречив, но война и стресс берут свое. Его покрытые шрамами щеки покрыты двухнедельной щетиной. Он до сих пор плохо видит правым глазом. И горько смеется над тем, что ему приходится жаловаться на российскую армию иностранному журналисту и «приходит поговорить с вами, как священник за пивом».

«Говорят, что в героизме одних виноваты другие», — сказал он. «На дворе XXI век, мы начали эту идиотскую войну и снова призываем солдат к подвигам, к самопожертвованию. В чем проблема – не вымираем ли мы при этом?»

Больше всего его интересовало, почему он до сих пор свободен. Он слышал, что его подразделение готовилось предъявить ему обвинение в дезертирстве, обвинение, за которое он мог попасть в тюрьму на долгие годы. И все же ничего не произошло.

«Я не понимаю, почему меня до сих пор не схватили», — говорит он при встрече на вокзале в Москве. «Я сказал больше, чем кто-либо за последние шесть месяцев. Может быть, они не знают, что со мной делать».

Я просто в ужасе от того, что будет дальше

Это тайна, которую он может никогда не разгадать. Филатьев бежал из страны неизвестным маршрутом где-то после субботнего вечера, когда он отправился искать общежитие, чтобы переночевать. Через два дня Осечкин заявил, что Филатьеву удалось бежать из России «до ареста». До сих пор неясно, предъявлено ли ему официальное обвинение в совершении какого-либо преступления в России.

До сих пор неясно, предъявлено ли ему официальное обвинение в совершении какого-либо преступления в России.

«Почему я должен бежать из страны только за то, что сказал правду о том, во что эти ублюдки превратили нашу армию», — написал Филатьев в Telegram-сообщении. «Меня переполняют эмоции, что мне пришлось покинуть свою страну».

Он остается одним из немногих русских солдат, публично рассказавших о войне, хотя и после месяцев агонии, как сделать это, не нарушая службы. «Люди спрашивают меня, почему я не бросил свое оружие», — сказал он. «Ну, я против этой войны, но я не генерал, я не министр обороны, я не Путин — я не знаю, как это остановить. Я бы ничего не изменил, чтобы стать трусом, бросить оружие и бросить своих товарищей».

Сидя на оживленных улицах Москвы, возможно, в последний раз, он сказал, что надеется, что все это закончится после народных протестов, как во время войны во Вьетнаме. Но пока, сказал он, это кажется далеким.

«Я просто в ужасе от того, что будет дальше», — сказал он, представляя, как Россия борется за полную победу, несмотря на ужасную цену. «Чем мы будем платить за это? Кто останется в нашей стране? … Для себя я сказал, что это личная трагедия. Потому что кем мы стали? И как может быть хуже?»

«Чем мы будем платить за это? Кто останется в нашей стране? … Для себя я сказал, что это личная трагедия. Потому что кем мы стали? И как может быть хуже?»

Молодой российский солдат написал разгромный отчет о неумелой войне Путина. ‹ Литературный центр

34-летний российский десантник по имени Павел Филатьев написал резко критический отчет о своем пребывании в российской армии до и во время вторжения в Украину. 141-страничный отчет можно прочитать здесь на русском языке, и, судя по приведенной ниже длинной ветке в Твиттере военного историка Криса Оуэна, он читается как нечто среднее между Уловка-22 и Бравый солдат Швейк .

1/ 34-летний бывший российский десантник Павел Филатьев опубликовал замечательный подробный отчет о своем опыте войны на Украине. Он служил в базирующемся в Феодосии 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку и два месяца воевал на юге Украины. Далее следует 🧵. pic.twitter.com/upGQAejb12

— ChrisO (@ChrisO_wiki) 17 августа 2022 г.

Среди прочего, Филатьев подробно описывает убогие, непригодные для жизни условия во время базовой подготовки, созданные и усугубленные бюрократией и некомпетентностью на каждом уровне:

Приходилось бегать как бомжу из одного барака в другой в поисках ночлега, пока не нашла место, которое можно снять за свой счет

Еды на всех не хватает, картошка в супе сырой… хлеб черствый

Встаем в 5 утра, три часа стоим в очереди и ждем грузовик, наконец идем, приезжаем в 12, строимся, стоим, командирам на полигоне не нравится то, как заполняется какая-то бумажка, майор рвет листок и бросает. Кричит с истерическими криками, что из-за этого стрельбы не будет…

Per The Guardian , вчера Филатьев продолжает писать о своем опыте взятия Херсона:

Как дикари, мы там ели все: овес, кашу, варенье, мед, кофе… Нам было наплевать черт побери, мы уже были доведены до предела. Большинство из них провели месяц в поле без намека на комфорт, душ или нормальную еду.