Андрей Звягинцев рассказывает, как он работал в жюри Каннского кинофестиваля

6 февраля Андрею Звягинцеву исполняется 55 лет. В честь этого публикуем большую колонку, написанную им самим, из журнала «Искусство кино», в которой он рассказывает о том, как он работал в жюри Каннского фестиваля — 2018.

За разглашение подробностей работы жюри никаких, конечно, санкций не предусмотрено. Это исключительно джентльменское соглашение между членами жюри и организаторами Каннского фестиваля. Они предлагают услышать их и внять на основании многолетнего опыта — этичнее и корректнее ни при каких обстоятельствах, никому и нигде не рассказывать о сути дискуссий, о расстановке сил. Арт-директор фестиваля Тьерри Фремо сказал: «Разумеется, это не может быть требованием, но услышьте добрый совет: где-нибудь в публичном месте, за ужином в ресторане не стоит говорить, например, вслух: «Какой был сегодня замечательный день, не то что вчера». Практически все, кто вас окружает в Каннах, — люди, причастные к фестивалю. Они немедленно интерпретируют подобные выражения применительно к программе фестиваля, даже если вы говорили о погоде».

Они немедленно интерпретируют подобные выражения применительно к программе фестиваля, даже если вы говорили о погоде».

Все это на самом деле просто этикет, но все-таки связанный с тем, как работает индустрия. Акции фильма взлетают немедленно, стоит только состояться утечке именно из дискуссионного поля жюри. На результаты фестивального расклада влияют не рейтинги прессы, а именно и только решения жюри. А призовой фильм на кинорынке стоит значительно дороже, как известно. Могу привести пример из собственной практики. «Левиафан» был показан ровно за сутки до церемонии награждения, поздно вечером. И вот глава компании Sony Classics Майкл Баркер сразу после просмотра отыскал Александра Роднянского ночью в баре, где мы отмечали премьеру, и на салфетке за стойкой бара набросал с ним основные пункты договора о дистрибуции картины в США. И это только потому, что стоимость контракта уже завтра утром могла бы взлететь, если бы, как это заведено регламентом, Роднянскому позвонил Тьерри Фремо с вестью о том, что нам необходимо быть в зале на церемонии закрытия. И тогда вопрос оставался бы только один — какой именно приз мы получим. Но даже из этой позиции Роднянский мог торговаться за стоимость контракта с полной уверенностью, что не в эти руки, так в другие картина выгодно будет продана обязательно.

И тогда вопрос оставался бы только один — какой именно приз мы получим. Но даже из этой позиции Роднянский мог торговаться за стоимость контракта с полной уверенностью, что не в эти руки, так в другие картина выгодно будет продана обязательно.

Это джентльменское соглашение, впрочем, на руку и самим членам жюри. Под этим соусом от посторонних глаз и ушей они всегда могут скрыть свое истинное отношение к тем или иным фильмам, но не друг от друга за столом переговоров. Потому что как раз за этим столом разговор идет предельно честный. Тебе нравится фильм — ты его отстаиваешь; не нравится — обосновываешь, насколько он плох и по каким причинам. И все это на самом деле набор глубоко субъективных суждений. Я всегда полагал, опираясь не только на свой опыт судейства, но и понимая природу этих процессов, что вся состязательность подобного рода сведена к лотерее. Совершенно уверен: замени весь состав жюри или даже половину его участников — и результат будет иным. Если не в корне другим, то по многим позициям. Уверен. Мы же с вами понимаем, что только в спорте есть основания надеяться на объективную оценку, да и там после допинговых скандалов в этом появились сомнения. Однако, если спортсмен первым пересек финишную черту, для всех очевидно, кто победитель. Если ты берешь высоту 2,45, а другие едва 2,42 одолевают, тоже очевидно, кто чемпион. В искусстве нет такой черты, тут правит исключительно субъективная оценка определенного набора экспертов. После прорывных открытий в той или иной области науки предшествующая открытию парадигма естественным образом устаревает, и отменяется сила ее действия, так человечество приходит ко все более объективной картине мира. Во всяком случае, так полагают многие. В искусстве же нет никаких пределов. И каждый из авторов — в литературе, в музыке, в кино — это отдельный остров в океане не познанного, не открытого до конца мира. Каждый из этих зачарованных островов имеет своих зрителей-пилигримов, кочующих от одного острова к другому по собственному произволению, приобщаясь к чужому, концентрированному до двух часов экранного времени опыту знания о человеческой природе.

Уверен. Мы же с вами понимаем, что только в спорте есть основания надеяться на объективную оценку, да и там после допинговых скандалов в этом появились сомнения. Однако, если спортсмен первым пересек финишную черту, для всех очевидно, кто победитель. Если ты берешь высоту 2,45, а другие едва 2,42 одолевают, тоже очевидно, кто чемпион. В искусстве нет такой черты, тут правит исключительно субъективная оценка определенного набора экспертов. После прорывных открытий в той или иной области науки предшествующая открытию парадигма естественным образом устаревает, и отменяется сила ее действия, так человечество приходит ко все более объективной картине мира. Во всяком случае, так полагают многие. В искусстве же нет никаких пределов. И каждый из авторов — в литературе, в музыке, в кино — это отдельный остров в океане не познанного, не открытого до конца мира. Каждый из этих зачарованных островов имеет своих зрителей-пилигримов, кочующих от одного острова к другому по собственному произволению, приобщаясь к чужому, концентрированному до двух часов экранного времени опыту знания о человеческой природе. Именно по этой причине все наши суждения о предмете субъективны и соревнование здесь ситуативно. Кому — арбуз, кому — свиной хрящик.

Именно по этой причине все наши суждения о предмете субъективны и соревнование здесь ситуативно. Кому — арбуз, кому — свиной хрящик.

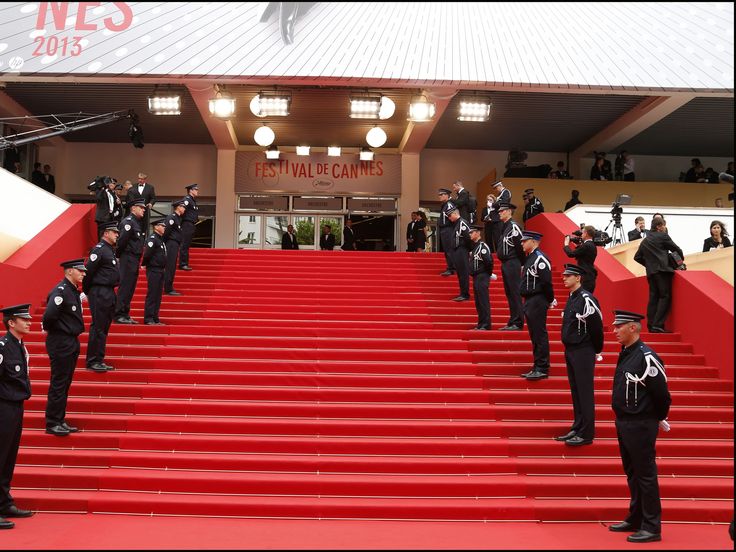

Финальная дискуссия проходит на загородной вилле. Она начинается в девять утра и может не завершиться вплоть до четырех часов дня. Лучше, конечно, если раньше, потому что в 17:30, уже переодетыми в вечернее, нам всем выезжать. Смокинги и платья все берут с собой еще с утра, когда выезжают каждый из своего отеля. Вилла находится далеко за городом, мы добирались туда минут 30. Она окружена полицейским кордоном. У нас изъяли мобильные телефоны и другие девайсы, у всех — от Кейт Бланшетт до моей скромной персоны. Всем нам, включая переводчиков, телефоны выдали только уже во Дворце фестивалей, за несколько минут до нашего непосредственного выхода на сцену церемонии закрытия. Даже на красной дорожке мы еще были лишены наших смартфонов. Одним словом, с этим все очень строго.

Неожиданным для меня был способ финального голосования. Я впервые увидел метод, который немного отдает арифметикой, но очень быстро приводит к решению. Расскажу по порядку. Впервые для обсуждения мы встретились на третий день конкурса, когда посмотрели уже пять фильмов. Все высказались по каждому из них. Не по очереди, разумеется, хаотично. Председатель не регулировала строго регламент — она могла начать, могла высказаться последней, могла предложить слово любому из нас. Дискуссия носила вольный характер. Примерно полчаса — 40 минут уходило на разговор о каждом фильме. Бывало и меньше, когда картина, по общему мнению, не заслуживала особенного внимания, но мы не спешили отказаться от ее рассмотрения. Только к одному из фильмов мы больше не возвращались никогда. Еще через два дня мы обсудили следующие несколько картин. И вот так каждые два дня мы встречались и подробно по два-три часа обсуждали увиденное. Почти ни от одной картины мы не отказались вплоть до последнего дня голосования, когда уже у каждого сформировался свой пул претендентов. Из 21 картины, представленной в конкурсе, 20 фильмов всегда оставались в рассмотрении.

Расскажу по порядку. Впервые для обсуждения мы встретились на третий день конкурса, когда посмотрели уже пять фильмов. Все высказались по каждому из них. Не по очереди, разумеется, хаотично. Председатель не регулировала строго регламент — она могла начать, могла высказаться последней, могла предложить слово любому из нас. Дискуссия носила вольный характер. Примерно полчаса — 40 минут уходило на разговор о каждом фильме. Бывало и меньше, когда картина, по общему мнению, не заслуживала особенного внимания, но мы не спешили отказаться от ее рассмотрения. Только к одному из фильмов мы больше не возвращались никогда. Еще через два дня мы обсудили следующие несколько картин. И вот так каждые два дня мы встречались и подробно по два-три часа обсуждали увиденное. Почти ни от одной картины мы не отказались вплоть до последнего дня голосования, когда уже у каждого сформировался свой пул претендентов. Из 21 картины, представленной в конкурсе, 20 фильмов всегда оставались в рассмотрении.

Когда мы садились за стол финального обсуждения, я полагал, мы просто не справимся с этим объемом, что следовало нам еще по ходу дискуссий сбрасывать со счетов фильмы, которые все равно не попадут в призовую пятерку, я думал, мы не договоримся за те несколько часов, что у нас в распоряжении, и что сейчас будет битва. 20 фильмов, девять мнений, семь призов. Но у организаторов на этот случай припасен универсальный метод компромиссных решений, а когда сходятся несколько разных — притом активных — мнений, компромиссов не избежать. Представьте: девять химических элементов смешивают в одном сосуде. Рождается десятый элемент. Он имеет грани, оттенки, свойства и валентности тех, других девяти элементов, но на самом деле является совершенно новым результатом-веществом. Десятым членом жюри.

20 фильмов, девять мнений, семь призов. Но у организаторов на этот случай припасен универсальный метод компромиссных решений, а когда сходятся несколько разных — притом активных — мнений, компромиссов не избежать. Представьте: девять химических элементов смешивают в одном сосуде. Рождается десятый элемент. Он имеет грани, оттенки, свойства и валентности тех, других девяти элементов, но на самом деле является совершенно новым результатом-веществом. Десятым членом жюри.

И вот, уверен, именно опираясь на богатый опыт трудных решений и жарких баталий, устроители фестиваля давно придумали форму тайного голосования. Как это работает? На протяжении десяти дней просмотров у каждого члена жюри, разумеется, подспудно формируется своя собственная пятерка или тройка фаворитов. Ты знаешь, за что будешь бороться. Начинаем мы с «Пальмы». Это предложил Тьерри Фремо: «Начинайте сверху и идите вниз». Это все, что сказал в последнее утро Тьерри. Кроме приветственных слов, разумеется. Каждый пишет на листе бумаги до трех наименований фильмов, которые, по его мнению, могли бы получить «Золотую пальмовую ветвь». Притом в порядке личного приоритета. Ассистент выписывает на доске все указанные в записках названия и напротив них — количество голосов. После первого круга вышло так, что три картины получили разное, но наибольшее число голосов, при том что общий набор названий вышел значительным. Далее председатель жюри предложила каждому записать на листке только один из имеющихся на доске трех фаворитов, вышедших вперед по числу голосов. Словом, получается такая арифметика предпочтений, которые все же были сформированы в процессе десятидневных дискуссий, кто-то даже менял точку зрения в отношении того или иного фильма. И такое случалось. Однако только арифметикой все дело не ограничивается, мы все равно продолжали спорить и отстаивать, каждый как мог, свои предпочтения. И все же именно благодаря тайному голосованию закончили мы со всеми решениями достаточно рано, уже ближе к обеду.

Притом в порядке личного приоритета. Ассистент выписывает на доске все указанные в записках названия и напротив них — количество голосов. После первого круга вышло так, что три картины получили разное, но наибольшее число голосов, при том что общий набор названий вышел значительным. Далее председатель жюри предложила каждому записать на листке только один из имеющихся на доске трех фаворитов, вышедших вперед по числу голосов. Словом, получается такая арифметика предпочтений, которые все же были сформированы в процессе десятидневных дискуссий, кто-то даже менял точку зрения в отношении того или иного фильма. И такое случалось. Однако только арифметикой все дело не ограничивается, мы все равно продолжали спорить и отстаивать, каждый как мог, свои предпочтения. И все же именно благодаря тайному голосованию закончили мы со всеми решениями достаточно рано, уже ближе к обеду.

Могу утверждать — устроители фестиваля не оказывают на жюри ни малейшего давления. Никто из них ни разу не присутствовал на дискуссиях. Они понятия не имели о нашем отношении к фильмам, не слышали наших высказываний. Они присутствовали только на последнем заседании. Я представляю, каких усилий стоило и президенту фестиваля, и Тьерри Фремо не вступать в диалог, сидеть с нами за столом и слушать этот диспут. Тьерри молчал, не произнес ни единого слова. Но никакого давления, никаких подсказок, никаких иронических замечаний, никаких гримас — ничего этого не было. Фремо был единственным обладателем мобильного телефона, но только для того, чтобы, когда будет принято окончательное решение по той или иной позиции, мгновенно связаться с группой и пригласить их на церемонию.

Они понятия не имели о нашем отношении к фильмам, не слышали наших высказываний. Они присутствовали только на последнем заседании. Я представляю, каких усилий стоило и президенту фестиваля, и Тьерри Фремо не вступать в диалог, сидеть с нами за столом и слушать этот диспут. Тьерри молчал, не произнес ни единого слова. Но никакого давления, никаких подсказок, никаких иронических замечаний, никаких гримас — ничего этого не было. Фремо был единственным обладателем мобильного телефона, но только для того, чтобы, когда будет принято окончательное решение по той или иной позиции, мгновенно связаться с группой и пригласить их на церемонию.

Активными участниками обсуждений были все. Режиссеры и сценаристы умеют формулировать идеи, аргументировать линию защиты или, напротив, строго и полно выражать свое недовольство обсуждаемым фильмом. Другими словами, они обладают навыками артикулировать свои суждения. Актеры же или актрисы, как птенцы за уткой-матерью, как правило, за кем-то авторитетным следуют. Я не раз слышал, что так складывается работа жюри. В нашем же случае все были абсолютно самодостаточны и утверждали свою позицию, невзирая на то, кто он или она — певица из Бурунди, актриса или звезда. Это были девять самостоятельных голосов, независимых и абсолютно автономных.

Я не раз слышал, что так складывается работа жюри. В нашем же случае все были абсолютно самодостаточны и утверждали свою позицию, невзирая на то, кто он или она — певица из Бурунди, актриса или звезда. Это были девять самостоятельных голосов, независимых и абсолютно автономных.

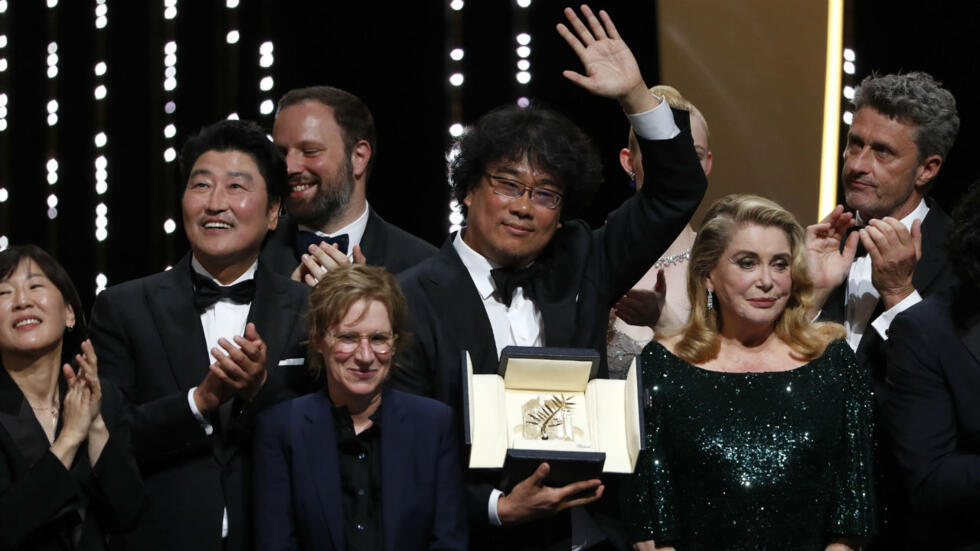

Финальным решением я не очень доволен. Думаю, как и остальные «присяжные»: у всех нас, разумеется, были свои фавориты. На заключительной пресс-конференции я выразил это словами о том, что не нахожу себя счастливым, разве только удовлетворенным. Мне кажется, были как минимум три картины, получившие незаслуженно низкую оценку, они были достойны большего. Как и два замечательных фильма, которые вообще не попали в наградной список. А вот два других — из списка победителей — я бы с легким сердцем оставил за бортом, если бы решал судьбу каннского конкурса — 2018 единолично. По условиям регламента фестиваля я не могу сказать большего, не могу даже назвать эти фильмы. По крайней мере, так я интерпретирую наше с устроителями джентльменское соглашение о неразглашении. Впрочем, все это уже не имеет значения. Следует понимать, что совокупно наши решения не могли не нести в себе компромисса. Это просто невозможно было бы сделать никакому составу жюри. И только чтобы немного охладить пыл некоторых критиков, по-своему комментирующих решение жюри о главной награде, — я что-то слышал об этом, — хочу сказать, что решение о «Золотой пальмовой ветви» для японского фильма «Магазинные воришки» принято было практически единогласно. Именно в этом случае трудно, если вообще возможно, говорить о компромиссе.

Впрочем, все это уже не имеет значения. Следует понимать, что совокупно наши решения не могли не нести в себе компромисса. Это просто невозможно было бы сделать никакому составу жюри. И только чтобы немного охладить пыл некоторых критиков, по-своему комментирующих решение жюри о главной награде, — я что-то слышал об этом, — хочу сказать, что решение о «Золотой пальмовой ветви» для японского фильма «Магазинные воришки» принято было практически единогласно. Именно в этом случае трудно, если вообще возможно, говорить о компромиссе.

Вероятно, это и вправду «жизненное достижение», как говорят об участии в жюри Каннского фестиваля: быть приглашенным в этом качестве можно только один раз в жизни. «Предложение, от которого нельзя отказаться». Но именно потому, что это можно испытать только раз, я и счастлив, что больше это не повторится: впредь не придется отказываться от участия. Потому что я вновь убедился, что лучше оставаться самым обыкновенным зрителем, кому не нужно отстаивать свою позицию перед таким же зрителем, как ты, а можно просто выйти из кинозала и в молчании идти по улице, перекатывая на волнах своего воображения образы и идеи, почерпнутые из этого источника, испытывая на вкус только что увиденное, перебирая или запоминая навсегда образы и состояния, которыми с тобою щедро поделился автор, и не быть ни перед кем в отчете за плоды своих усилий.

каннский фестиваль 2018андрей звягинцев

Эта статья опубликована в номере 7*8, 2017

Поделиться

FacebookВконтактеTwitter

FacebookВконтактеTwitter

Не Бергман, не Вайда — а Звягинцев – Канны – Коммерсантъ

5K 2 2 мин. …

Открытие 70-го Каннского фестиваля оказалось отмечено яркой звездной дорожкой и премьерой посредственного фильма. «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена хоть и собрали на съемочной площадке Матье Амальрика, Марион Котийяр, Шарлотту Генсбур и Луи Гарреля, напоминали несмешную пародию на Феллини, Трюффо, Рене и Достоевского одновременно. Эту картину населяют дипломаты, шпионы, кинорежиссеры и женщины странного поведения, но показать ее на юбилейном открытии организаторов фестиваля могла заставить только концентрация популярных фигур французского кино, которое, впрочем, вряд ли тем самым укрепило свой международный имидж.

«Призраки Исмаэля» Арно Деплешена хоть и собрали на съемочной площадке Матье Амальрика, Марион Котийяр, Шарлотту Генсбур и Луи Гарреля, напоминали несмешную пародию на Феллини, Трюффо, Рене и Достоевского одновременно. Эту картину населяют дипломаты, шпионы, кинорежиссеры и женщины странного поведения, но показать ее на юбилейном открытии организаторов фестиваля могла заставить только концентрация популярных фигур французского кино, которое, впрочем, вряд ли тем самым укрепило свой международный имидж.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото

Первой конкурсной картиной, представленной журналистам, стала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — сегодня вечером ее официальная премьера. Заурядная, если не типовая, российская городская семья препарирована аналитическим скальпелем в момент развода. И муж Борис, и жена Женя уже нашли новых партнеров и новые варианты жизнеустройства — столь же тупиковые, как их прежний безлюбовный союз.

В комментариях к «Нелюбви» мелькало имя Ингмара Бергмана, и действительно, картину Звягинцева многое сближает с миром шведского режиссера, где взрослые герои расплачиваются за свою бесчувственность, но больше всего от этой атрофии чувств страдают дети. Однако, к большому счастью, Звягинцев не пошел по пути подражания. Мало того, наш режиссер сумел решить дилемму, о которой говорил в свое время польский режиссер Анджей Вайда: он признавался, что завидует Бергману, который может себе позволить снимать экзистенциальное кино о мужчине и женщине, то есть о вечной человеческой природе. В то время как в Восточной Европе все сюжеты социальны, связаны с войнами и революциями — условно говоря, это кино о солдате и девушке.

Звягинцев идет как бы от противного. Он снимает не «Любовь», а «Нелюбовь», он не Бергман и не Вайда, не Тарковский и не Сокуров, а режиссер своего пути. В его фильме разыгрывается интимная драма обескровленных человеческих отношений, но она тесным образом связана с общим климатом современной российской жизни, с непроходящей зимой, непреходящим ожесточением и разлитой в воздухе агрессией. И тут значимым оказывается не только обсценный лексикон героев, стрелами ненависти пронзающий самых близких людей, но и как будто бы бесстрастный тон радиокомментариев, и якобы объективный, а на самом деле грубо пропагандистский характер телерепортажей из Донбасса. Это еще и фильм о лицемерии обуявшей бездуховное общество религиозности, которая не смягчает нравы и не лечит раны.

Фотосессия съемочной группы фильма открытия «Призраки Исмаэля». Слева направо: актерs Луи Гаррель, Ипполит Жирардо, режиссер Арно Деплешен, актер Матьё Амальрик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Я аплодирую мощи, силе и актуальности этого проекта, без господдержки поднятого Александром Роднянским и его сопродюсерами, отменной работе сценариста Олега Негина, оператора Михаила Кричмана, композитора Евгения Гальперина, художника Андрея Понкратова, точному подбору актерского ансамбля во главе с Марьяной Спивак и Алексеем Розиным. Не знаю, можно ли считать «Нелюбовь» лучшим фильмом Звягинцева и будет ли он лучшим в конкурсе Каннского фестиваля. Но то, что это большое кино европейского уровня, очевидно.

Не знаю, можно ли считать «Нелюбовь» лучшим фильмом Звягинцева и будет ли он лучшим в конкурсе Каннского фестиваля. Но то, что это большое кино европейского уровня, очевидно.

Андрей Плахов

Картина дня

Вся лента

Интервью с Андреем Звягинцевым, членом Жюри полнометражных фильмов

Жюри

16.05.18 . 08:20

|

Обновлять :

09. 07.19 . 16:13

07.19 . 16:13

Делиться Распечатать

Получив в 2003 году «Золотого льва» в Венеции за « Возвращение », свой первый полнометражный фильм после окончания театрального факультета, Андрей Звягинцев стал новым номинальным лицом российского кинематографа. Сравнивая в СМИ с Тарковским, режиссер дистанцировался от себя и нагнетал параллели, проведенные с четырьмя фильмами: Изгание (Изгнание) (2007), Елена (2011), Левиафан (Левиафан) (2014) и Нелюбовь (Нелюбовь) (2017), все из которых получили награды в Каннах. Режиссер размышляет о своей карьере и российской киноиндустрии.

Какой фильм произвел на вас впечатление как на молодого любителя кино?

L’Avventura (1960) Микеланджело Антониони. Впервые я увидел его на большом экране в Московской киношколе в 1988 году. Мне было 25 лет, я учился на втором курсе театрального факультета. Друг и кинооператор пробрал меня в комнату через потайную дверь — так я и увидел The Trial Орсона Уэллса и Psycho Альфреда Хичкока. Я никогда не слышал об Антониони до того, как впервые увидел фильм, и я был буквально очарован тем, что видел от начала до конца. Я уже видел фильмы режиссеров в том же духе, что и Антониони, таких как Бергман и Тарковский, но « L’Avventura» (Приключение) действительно изменил для меня все.

Впервые я увидел его на большом экране в Московской киношколе в 1988 году. Мне было 25 лет, я учился на втором курсе театрального факультета. Друг и кинооператор пробрал меня в комнату через потайную дверь — так я и увидел The Trial Орсона Уэллса и Psycho Альфреда Хичкока. Я никогда не слышал об Антониони до того, как впервые увидел фильм, и я был буквально очарован тем, что видел от начала до конца. Я уже видел фильмы режиссеров в том же духе, что и Антониони, таких как Бергман и Тарковский, но « L’Avventura» (Приключение) действительно изменил для меня все.

Что побудило вас стать режиссером?

Закончив театральное образование, я обнаружил, что отталкиваю театр, как отвращение. Чем больше фильмов я смотрел, тем больше влюблялся в кино. Я понял, что хочу снимать кино. Я помню один просмотр, когда занавес открылся, и я почувствовал себя режиссером, я сказал себе, что это может быть мой фильм, который мы собирались посмотреть.

Была 12-летняя задержка между L’Avventura и ваш первый опыт работы за камерой. Почему это было?

Вы должны поместить это в контекст. Это было послеперестроечное время, когда все было очень сложно, особенно стать режиссером, когда ты не учился кино. С технической точки зрения мы по-прежнему снимали на 35-мм пленку. В наше время вы можете снять фильм на свой смартфон! Это то, что, наконец, произошло в 2000 году с серией под названием

Трудно ли было снимать Возвращение , ваш первый полнометражный фильм?

Никаких препятствий для создания фильма не было. Я познакомился с продюсером Дмитрием Лесневским и сделал в сериале три серии по 25 минут каждая. Он был тем, кто заставил меня работать. Он увидел, на что я способен, и предложил вместе снять художественный фильм. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти сценарий. У нас был очень ограниченный бюджет, но нам удалось снять фильм, который мы хотели. В те времена снять фильм было несложно. С другой стороны, было трудно добиться их распространения. Россия только начинала оправляться, институты были в руинах. Кинопроката на мировом уровне не было, особенно российских фильмов.

Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти сценарий. У нас был очень ограниченный бюджет, но нам удалось снять фильм, который мы хотели. В те времена снять фильм было несложно. С другой стороны, было трудно добиться их распространения. Россия только начинала оправляться, институты были в руинах. Кинопроката на мировом уровне не было, особенно российских фильмов.

Директор немного похож на дерево с корнями, которые тянутся вниз, чтобы получить необходимые им питательные вещества.

Тарковский, Антониони, Берман и Брессон — мои люди, и я не пытался отойти от этого художественного наследия в Елена , Левиафан или Нелюбовь , которые я позже продолжил делать. Я пошел по этому пути, потому что стал старше, я изменился, все само собой встало на свои места.

Важно ли для художника найти свой язык?

Очень важно не пытаться копировать людей, которые повлияли на вас.

Есть ли у вас особые методы работы?

Как правило, я черпаю свои идеи из историй, которые мне рассказывали, из газетных статей, которые я, возможно, читал, или, как в случае с Левиафан , из социального явления, которое меня вдохновляет. Я развиваю свою идею на нескольких страницах, которые затем отправляю своему писателю Олегу Негину. В этот момент сценарий начинает обретать форму. В целом, я всегда трачу около года на подготовку к фильму. Места, которые я вижу при поиске локаций, также могут повлиять на развитие истории. Они влияют на то, как я продолжаю собирать историю.

Что изменилось в российской киноиндустрии с тех пор, как вы начали работать?

Вот уже 15 или 20 лет наши фильмы больше сосредоточены на развлечениях, коммерческая сторона дела действительно взяла верх. Сегодня производители больше озабочены соблюдением бюджета, чем когда-либо прежде. Раньше в России поклонялись искусству. Теперь кино — это кассовые сборы. Это означает, что молодому режиссеру стало еще труднее решать слегка спорный вопрос, который может подтолкнуть людей к размышлению, а не просто к развлечению. Сегодня, если вы хотите снять артхаусный фильм в России, вам нужен правильный человек.

Раньше в России поклонялись искусству. Теперь кино — это кассовые сборы. Это означает, что молодому режиссеру стало еще труднее решать слегка спорный вопрос, который может подтолкнуть людей к размышлению, а не просто к развлечению. Сегодня, если вы хотите снять артхаусный фильм в России, вам нужен правильный человек.

Трудно ли сегодня молодым кинематографистам пробиться в России?

В Советском Союзе идеологическое давление было огромным. Можно было снимать только фильмы, одобренные государством. Сегодня давление финансовое. С падением Берлинской стены и отказом от социализма в том виде, в каком мы его знали, образовавшуюся брешь заняли деньги. Я не знаю, что было или есть труднее: противостоять идеологическому давлению в прошлом или противостоять финансовому давлению, которое мы имеем сейчас.

Написано Бенуа Паван (Воспоминания Жоэля Шапрона)

В тот же день

Специальные показы

16. 05.18 .

08:25

05.18 .

08:25

Особый взгляд 16.05.18 . 08:40

Каннская классика 16.05.18 . 1:00 ВЕЧЕРА

Андрей Звягинцев — IMDb

- Биография

- Награды

- Общая информация

IMDbPro

Режиссер и сценарист Андрей Звягинцев — лауреат Венецианского кинофестиваля (2003) и Каннского кинофестиваля (2011, 2014, 2017). Двукратный номинант на премию «Оскар» и премию BAFTA. Лауреат премии «Золотой глобус» (2015) за фильм «Левиафан». В 2018 году его последняя работа «Нелюбовь» была удостоена награды «Лучший иностранный фильм» Академии Сезар, Франция.

Родился 6 февраля 19 года64 года в Новосибирске Андрей Звягинцев учился в Новосибирском театральном училище в классе Льва Белова, а затем продолжил учебу в Москве. В 1990 году окончил актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС), класс Евгения Лазарева. В последующие годы Андрей несколько раз появлялся в театре, кино и на телевидении как актер.

В 1990 году окончил актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС), класс Евгения Лазарева. В последующие годы Андрей несколько раз появлялся в театре, кино и на телевидении как актер.

В 2000 году дебютировал как режиссер. Для сериала РЕН ТВ «Черная комната» снял три короткометражных фильма – «Бусидо», «Неизвестность», «Выбор», за которыми последовал его первый полнометражный фильм.

В 2003 году фильм «Возвращение», дебютный не только для режиссера, но и для большинства съемочной группы, выступил в основном конкурсе 60-го Венецианского кинофестиваля и получил его высший приз — «Золотого льва». Кроме того, Звягинцев был удостоен премии «Лев будущего» за лучший дебют, «очень тонкий фильм о любви, утрате и взрослении». Он привлек внимание всего мира, став одной из киносенсаций года.

Его второй фильм, «Изгнание», претендовал на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2007 году и получил награду за лучшую мужскую роль (Константин Лавроненко) — впервые для российского артиста.

В 2011 году на 64-м Каннском кинофестивале состоялась премьера третьего фильма Звягинцева «Елена», который получил специальный приз жюри в номинации «Особый взгляд».

Его четвертый фильм «Левиафан» был показан на конкурсе Каннского кинофестиваля в 2014 году и получил приз за лучший сценарий (Андрей Звягинцев и Олег Негин). В 2015 году фильм получил «Золотой глобус», став первым российским полнометражным фильмом, получившим эту награду с 1969 года. Фильм был номинирован на «Оскар» в той же категории на 87-й церемонии вручения премии «Оскар».

Следующий фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году и был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2018 году. кинопремий по всему миру, включая «Золотой глобус» и BAFTA. Он был удостоен награды «Лучший иностранный фильм» на французской премии «Сезар» впервые в истории как советского, так и российского кино.

В 2018 году Андрей Звягинцев входил в состав жюри Каннского кинофестиваля.

BornFebruary 6, 1964

- More at IMDbPro

- Nominated for 2 BAFTA Awards

- 77 wins & 72 nominations total

Photos27

Known for

Leviathan

Loveless

The Возврат

Кредиты

Директор

Без любви

- Директор

Левиафан 7 8 Director

Mystery

- Director

- Short

Elena

- Director

Apocrypha

- Director

- Short

The Banishment

- Директор

Возвращение

- Директор

Черная комната

- Director (episodes «Obscure», «Busido» and «Choice»)

- TV Series

Actor

Writer

Loveless

- Writer

Leviathan

- Writer

Elena

- Writer

Apocrypha

- Writer

- Short

The Black Room

- screenplay

- TV Series

- In-development projects at IMDbPro

Personal details

Did you know

- Trivia

Some of his favorite films are L’Avventura (1960), L’Eclisse (1962), La Notte (1961), Последнее танго в Париже (1972), Сбежавший человек (1956), Дневник сельского священника (1951), Земляника (1957), Осенняя соната (1978), Андрей Рублев (1966), Зеркало (1975), Ордет (1955), Ребенок (2005), Мужья (1970), Влюбленные (1958), Женщина в дюнах (1964), Испытание на дороге (1986), Листопад (1966) ), «Семь самураев» (1954), «Моя ночь у Мод» (1969), «Рассекая волны» (1996), «Белая лента» (2009), «Кояанискатси» (1982), «Алиса в городах» (1974) и «Похитители велосипедов» (1948).